【クリスタ】一点透視図法で教室を描く実験【パース】

目次

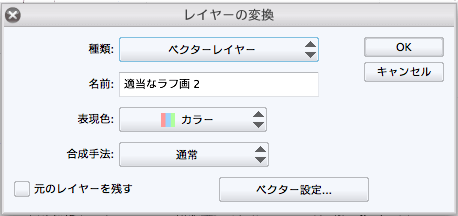

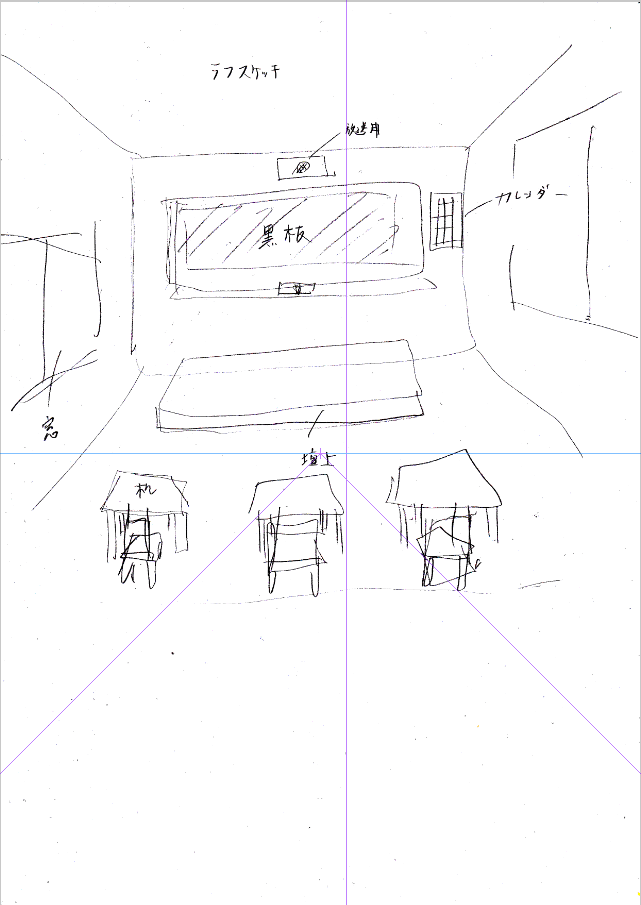

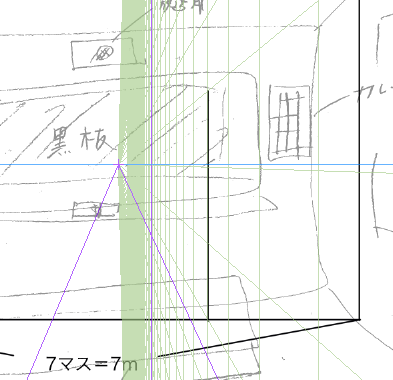

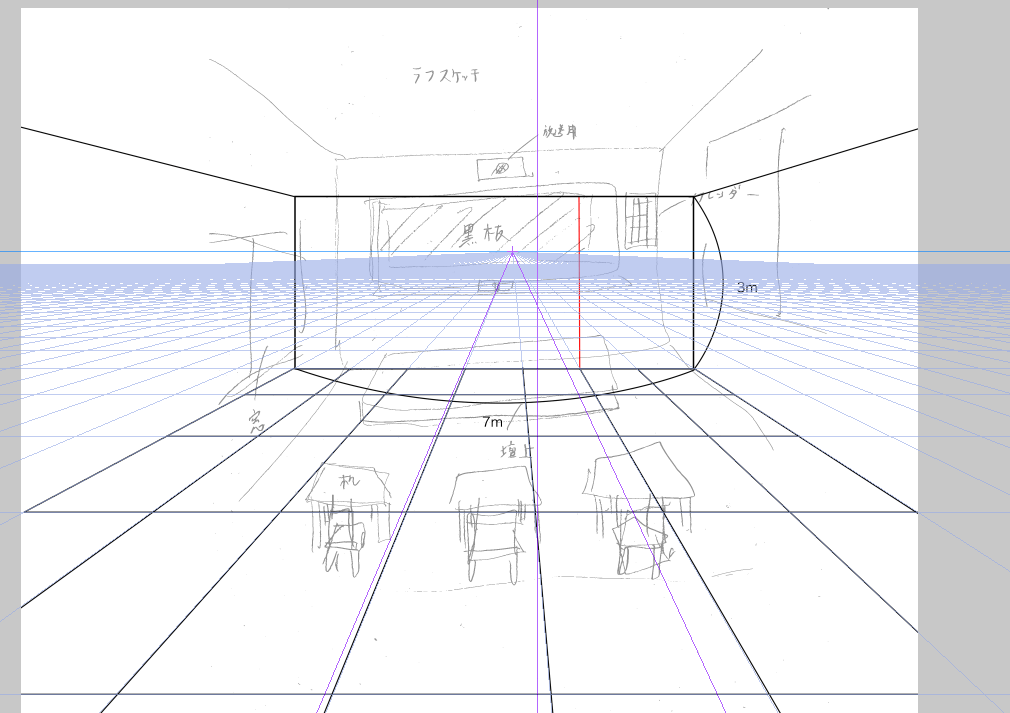

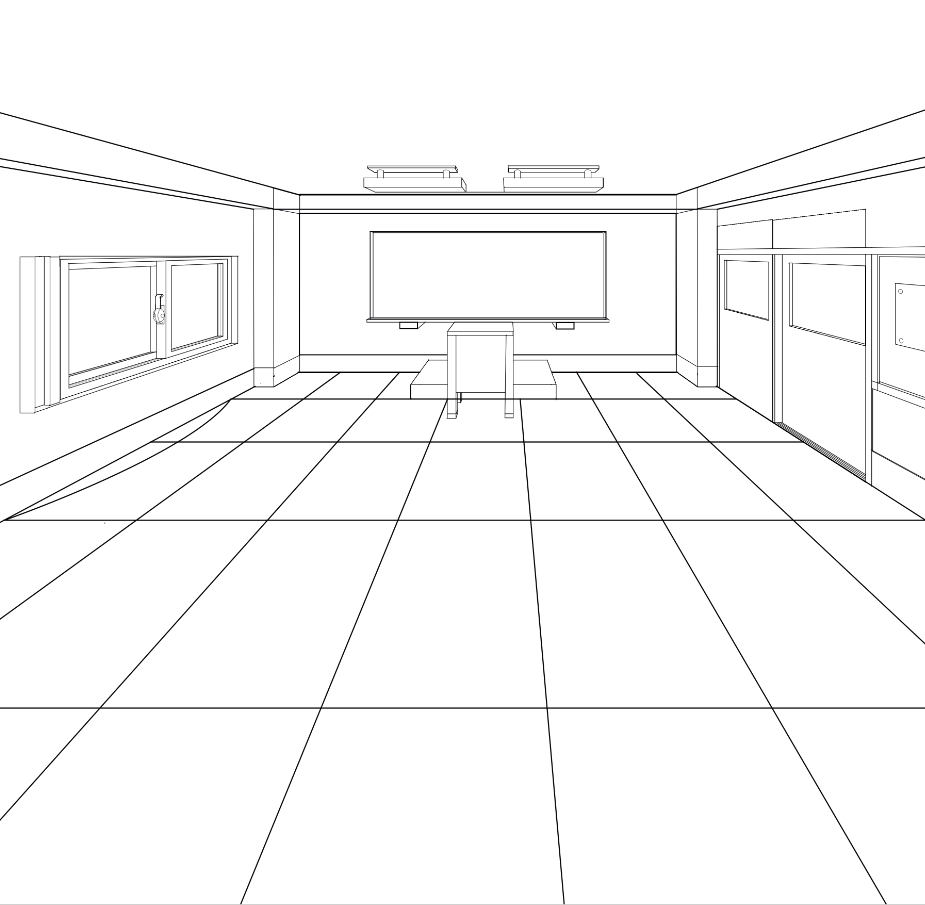

教室のラフスケッチをしてみる

今回はペンタブを使わず、マウスだけで教室を作ります。

CLIP STUDIO PAINTで読み込み、線画にする

ポイント

下絵をスキャンして読み込む

取り込んだ画像の線を濃くして見えやすくする。

レベル補正をかける

線画変換をする

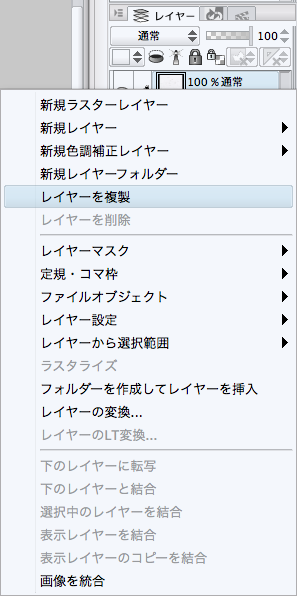

1 下絵をスキャンして読み込む スキャナーなどで紙で描いた絵を取り込みます。  これをクリスタで開きます。上にある「ファイル」から「開く」で画像を選択することで、読み込むことができます。 2 取り込んだ画像の線を濃くして見やすくする まず、複製レイヤーを3つ作ります。

これをクリスタで開きます。上にある「ファイル」から「開く」で画像を選択することで、読み込むことができます。 2 取り込んだ画像の線を濃くして見やすくする まず、複製レイヤーを3つ作ります。

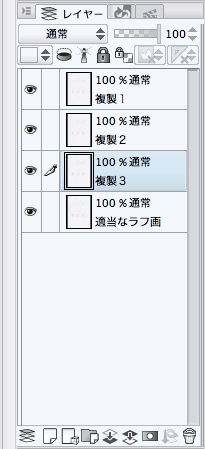

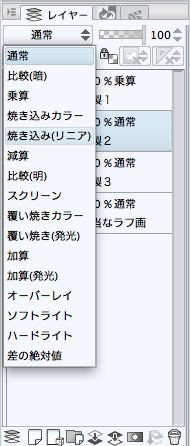

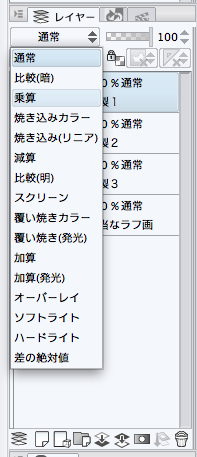

次に、それぞれの複製レイヤーを「乗算」、「焼きこみリニア」、「焼き込みリニア」にします。私は複製1を乗算、複製2と3を焼きこみリニアにしました。「通常」というところを変えるだけです。

次に、それぞれの複製レイヤーを「乗算」、「焼きこみリニア」、「焼き込みリニア」にします。私は複製1を乗算、複製2と3を焼きこみリニアにしました。「通常」というところを変えるだけです。

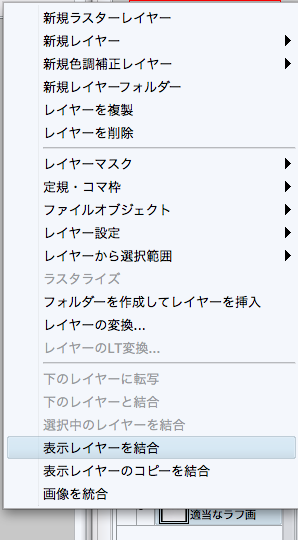

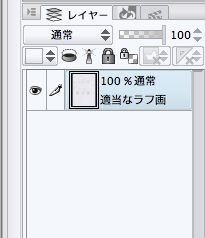

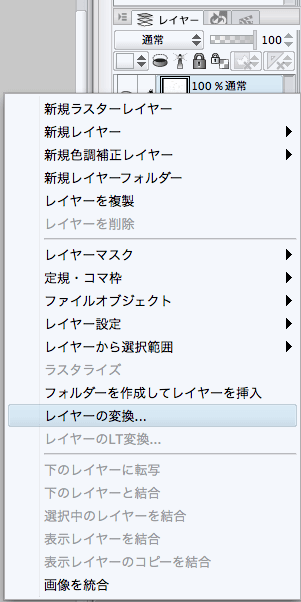

4つのレイヤーを結合して、1つにします。最初のレイヤーを左クリックして、「表示レイヤーを結合」を押すことでできます。

4つのレイヤーを結合して、1つにします。最初のレイヤーを左クリックして、「表示レイヤーを結合」を押すことでできます。

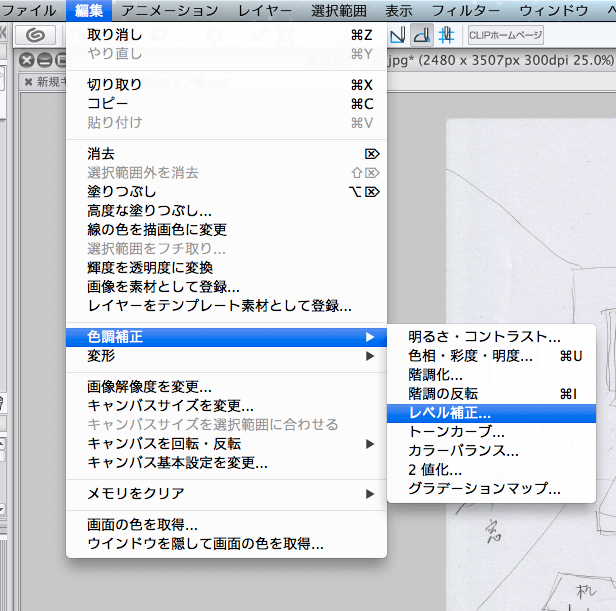

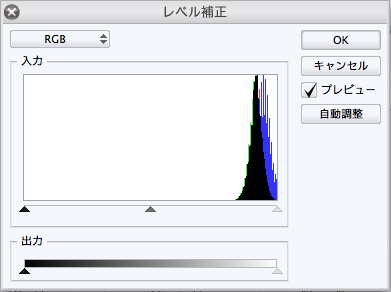

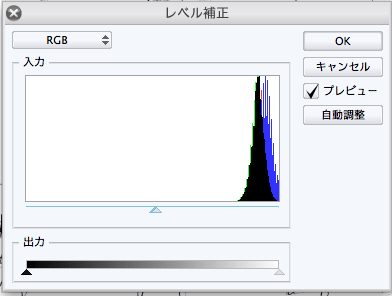

3:レベル補正をかける 白い紙と黒い鉛筆の線の違いをはっきりさせることが目的です。「編集」から「色調補正」、そして「レベル補正」をクリックします。左と右にある矢印を真ん中に合わせていきます。

3:レベル補正をかける 白い紙と黒い鉛筆の線の違いをはっきりさせることが目的です。「編集」から「色調補正」、そして「レベル補正」をクリックします。左と右にある矢印を真ん中に合わせていきます。

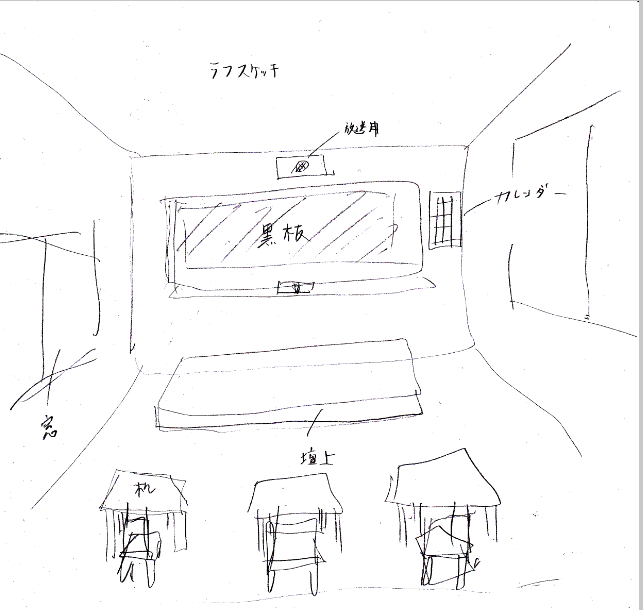

4:線画変換をする レイヤーを左クリックして、「レイヤーの変換」をすることで線画変換することができます。

4:線画変換をする レイヤーを左クリックして、「レイヤーの変換」をすることで線画変換することができます。

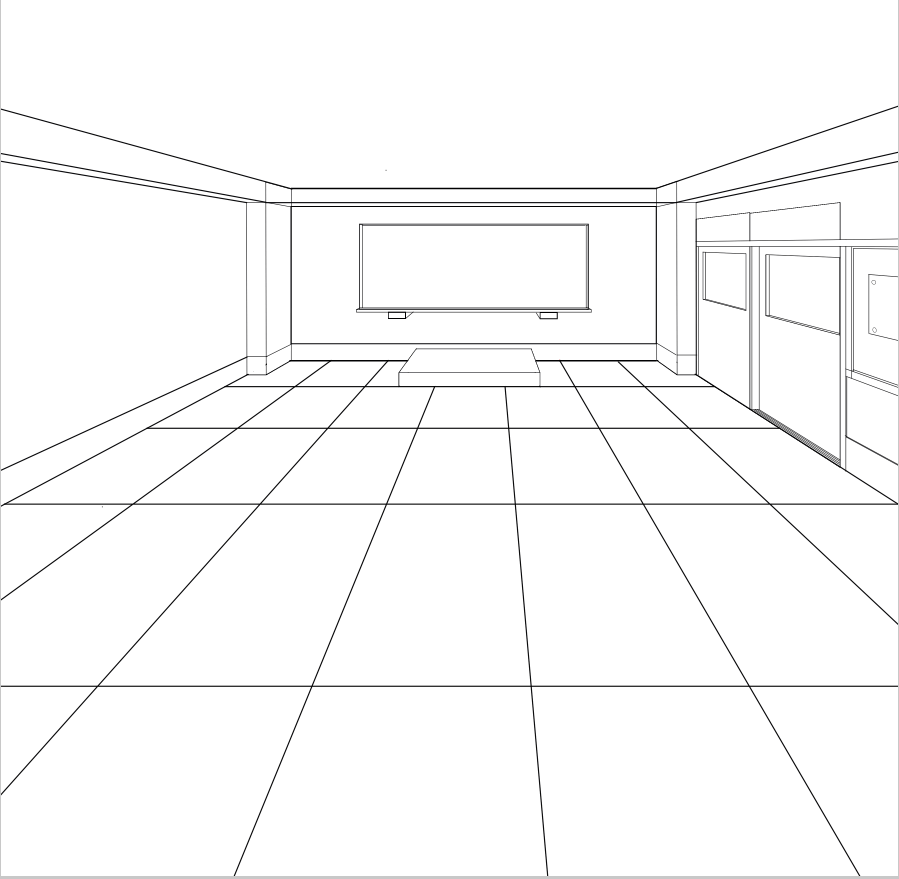

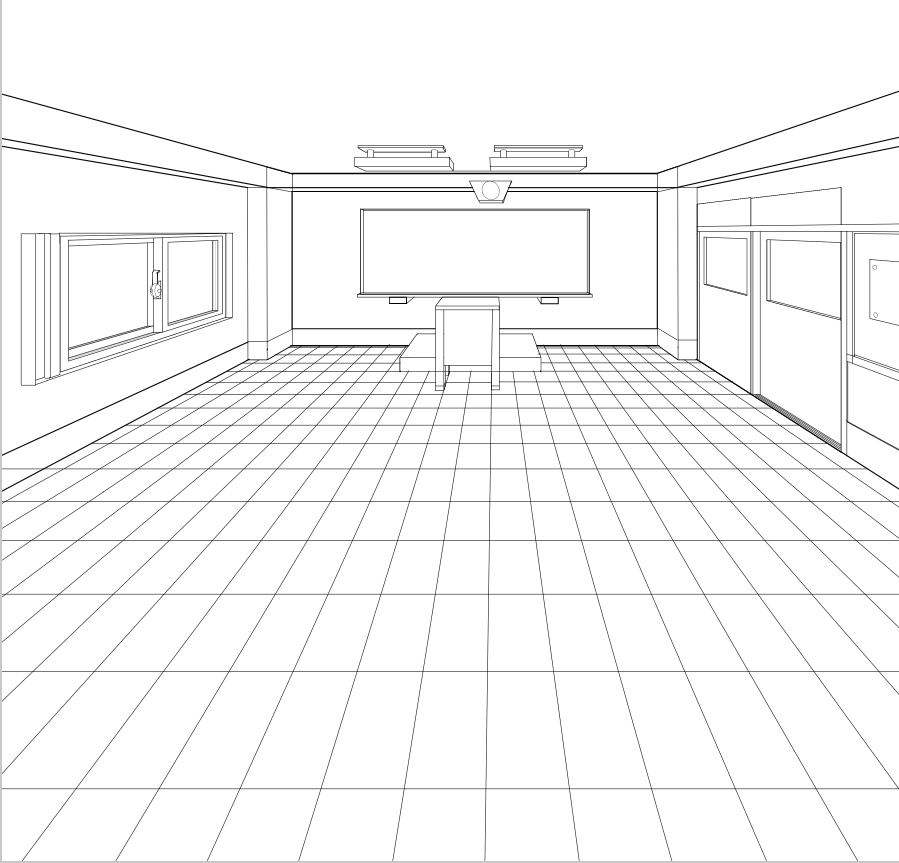

最終的な画像がこちらです。

最終的な画像がこちらです。

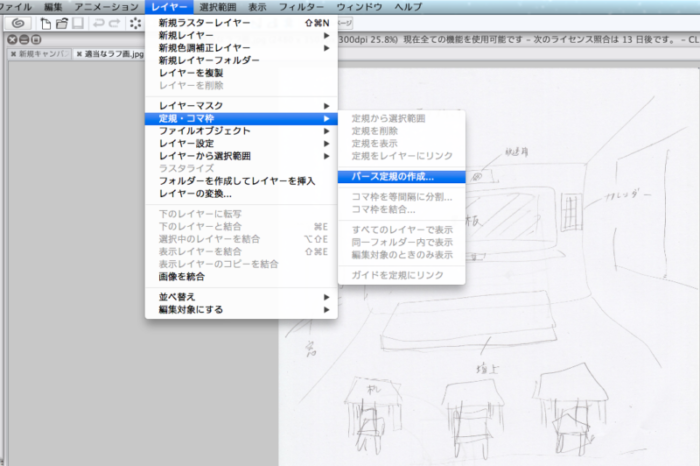

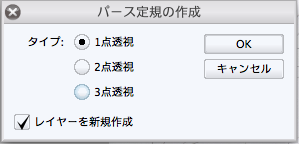

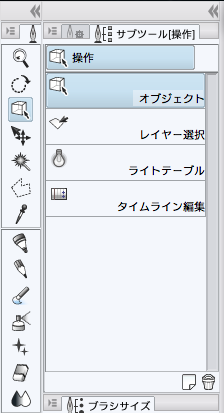

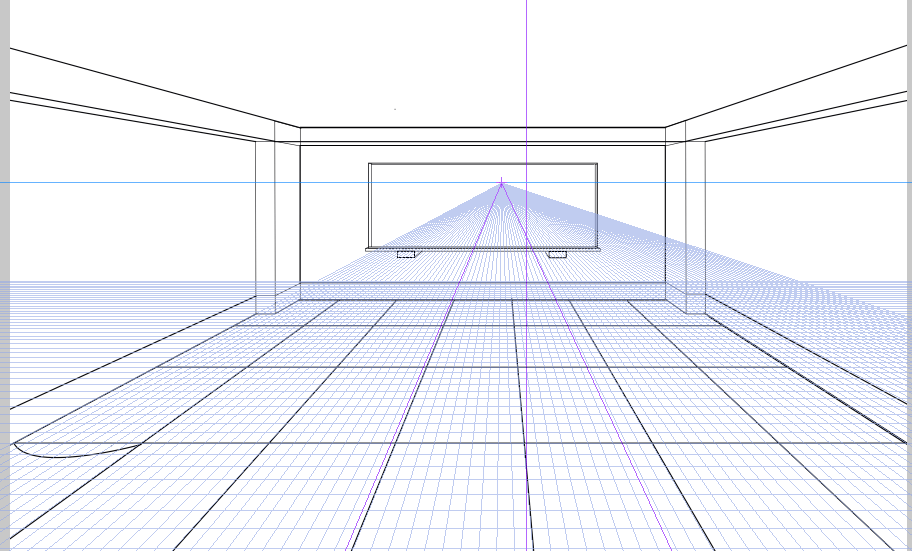

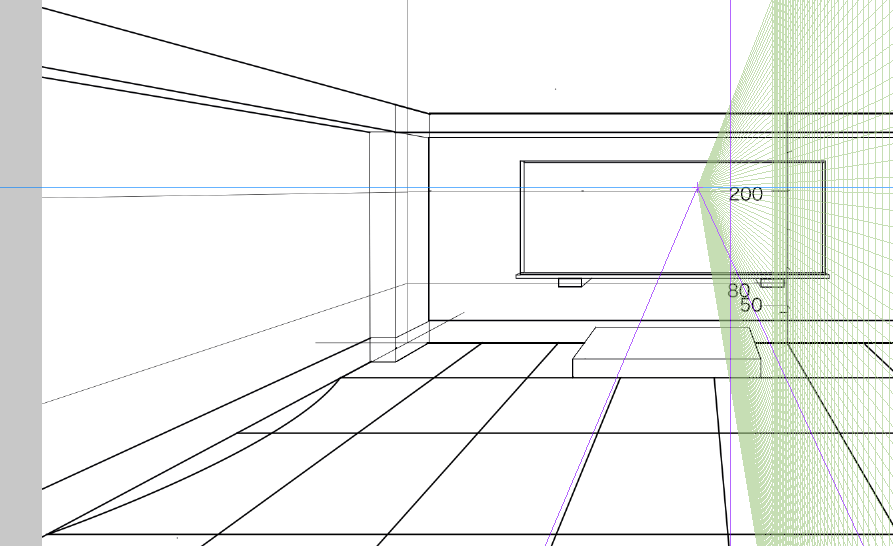

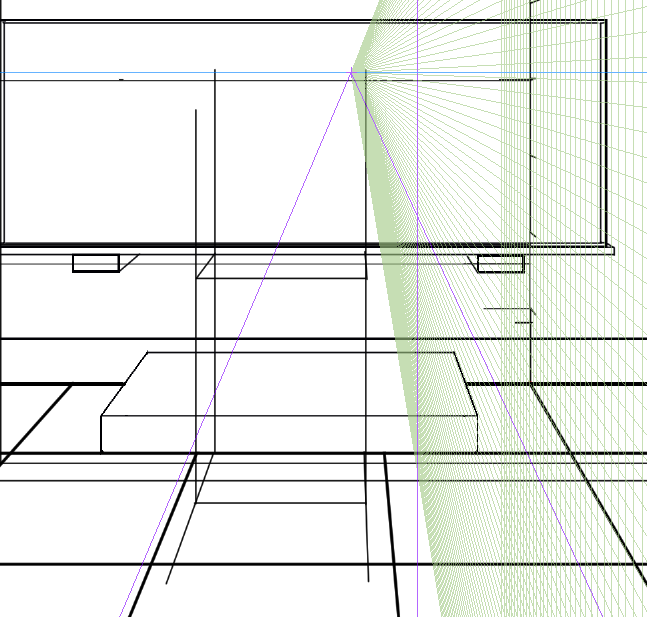

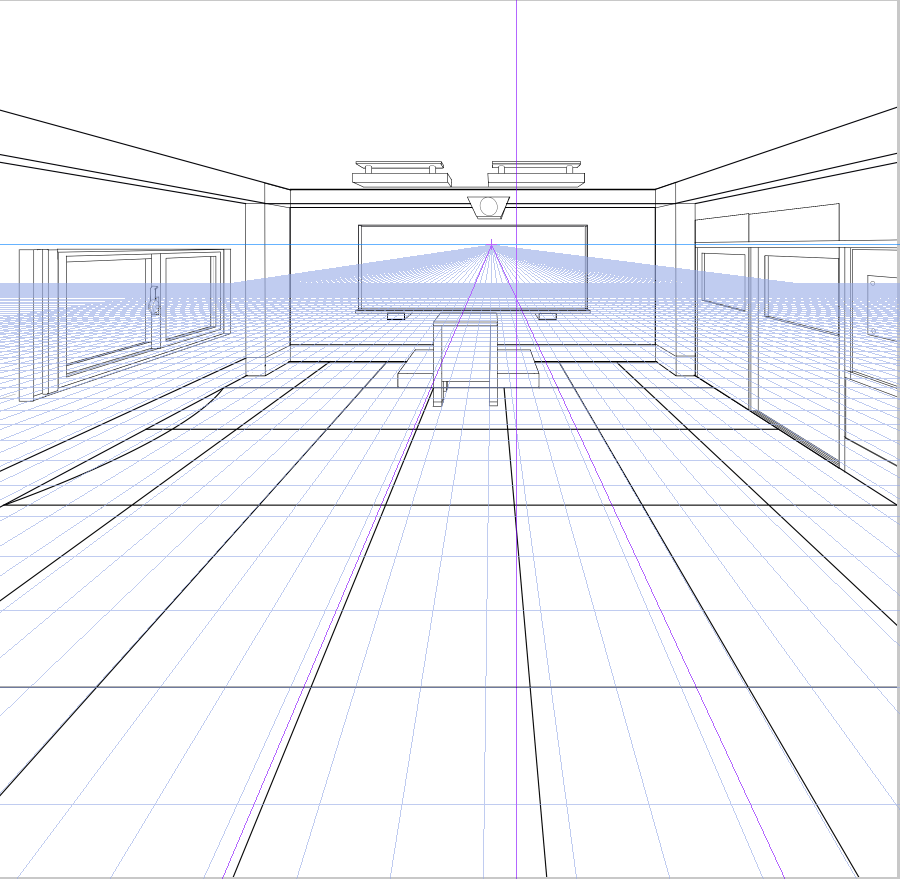

クリスタで一点透視図法レイヤーを作る

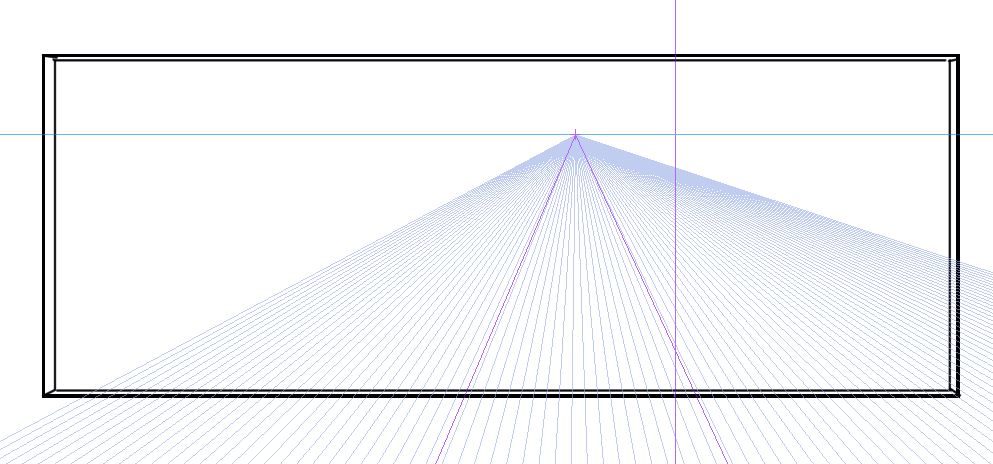

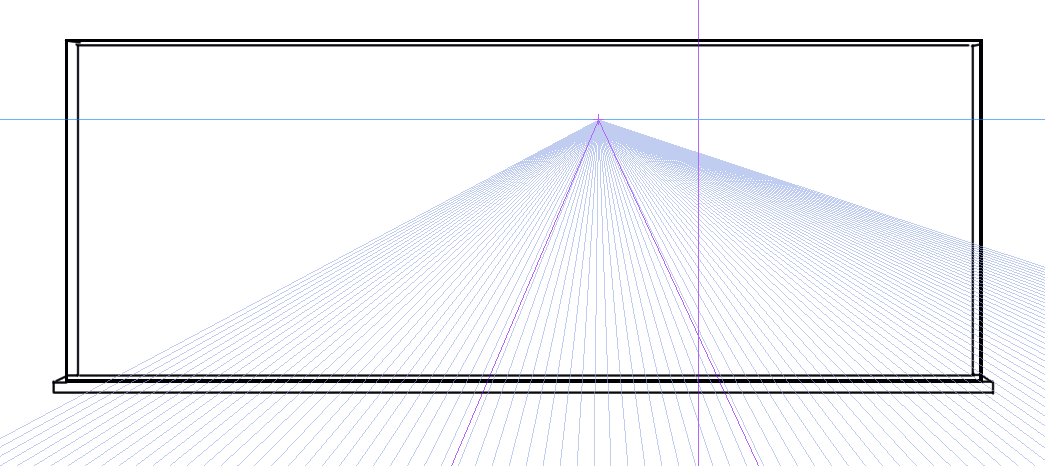

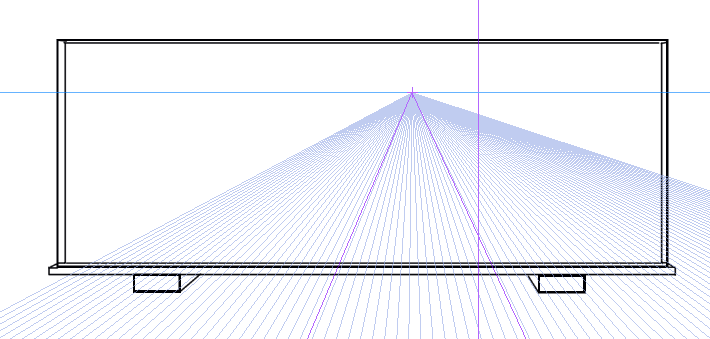

レイヤーから定規・コマ枠を選択して、パース定規の作成を行います。今回は「1点透視」を選択します。

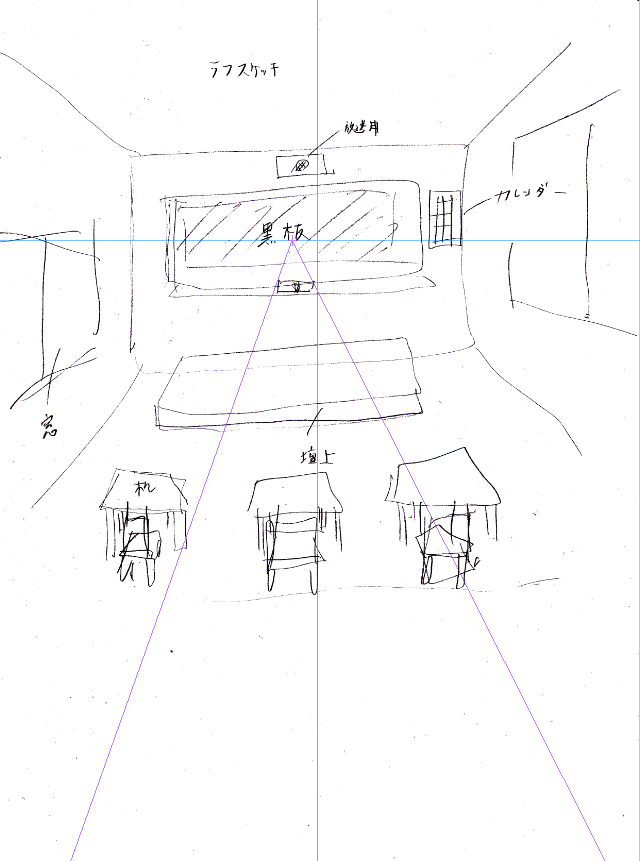

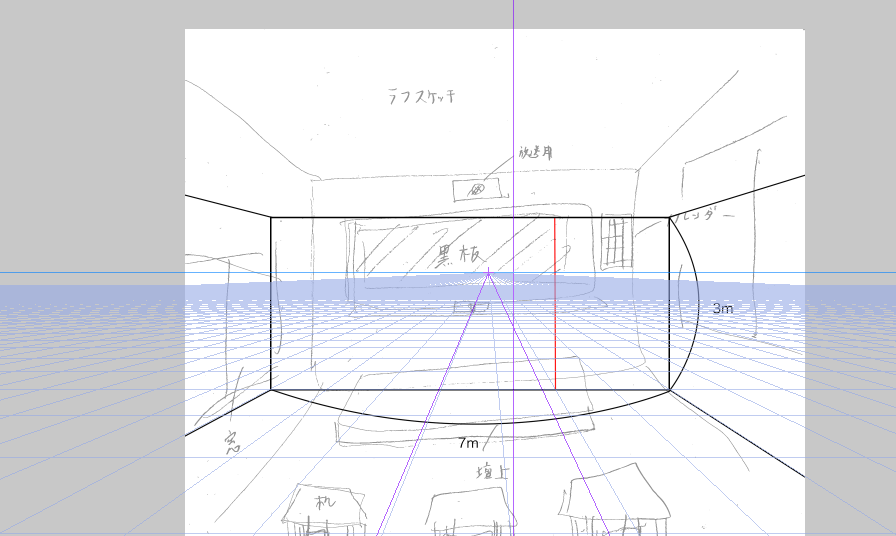

作成するとこのようになります。

作成するとこのようになります。

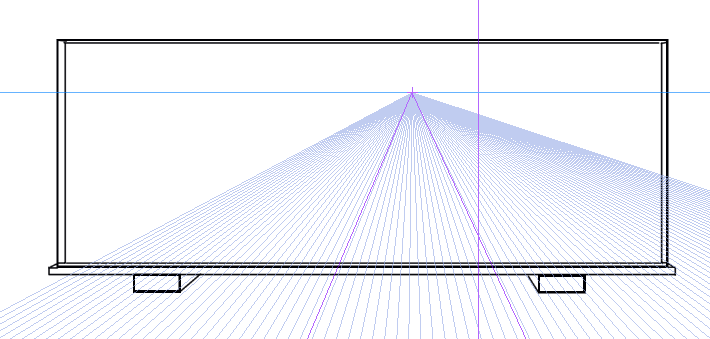

一点透視図法を調整する

水平線をちょうどいい位置に移動させます。パースレイヤーのときに水平線の位置を変えることができます。

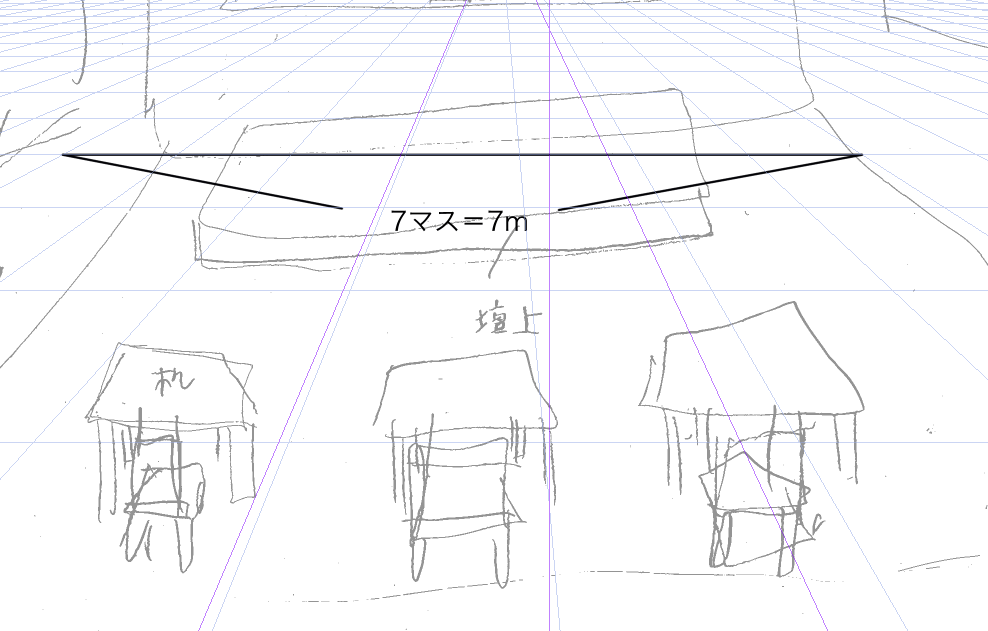

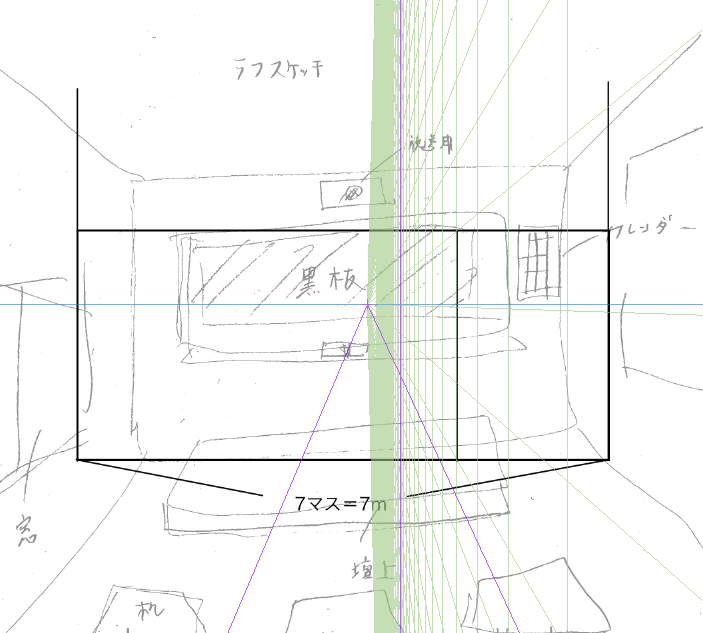

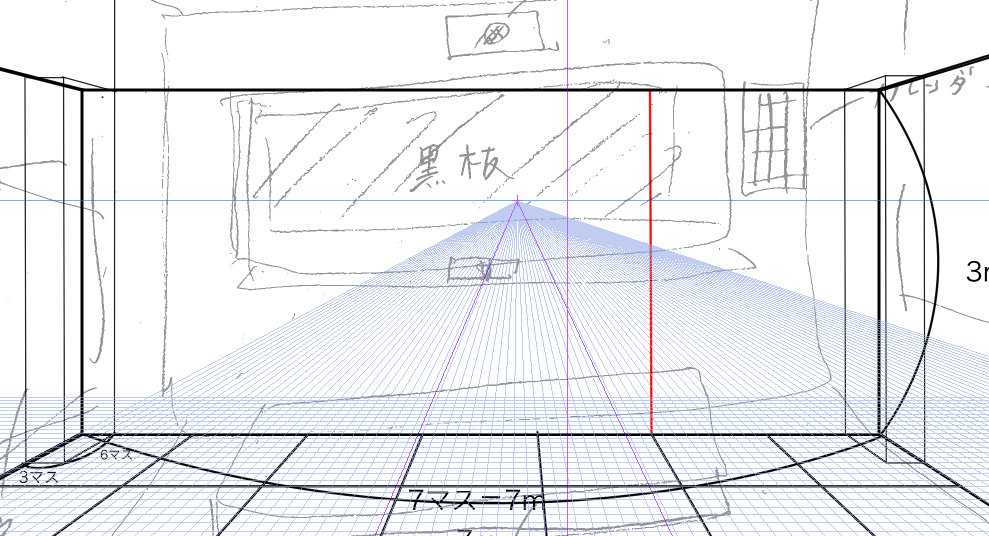

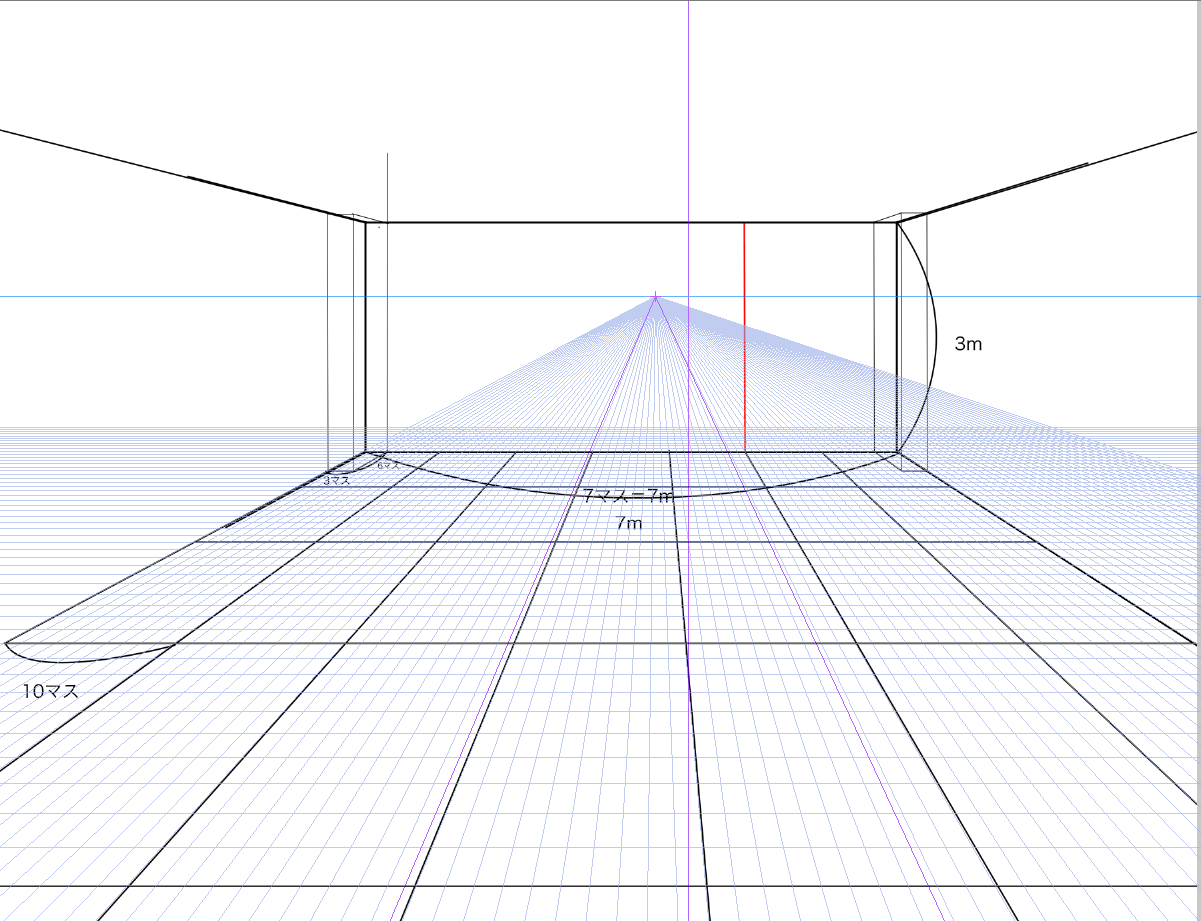

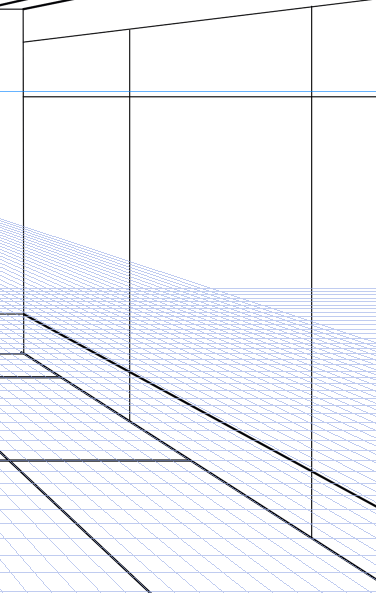

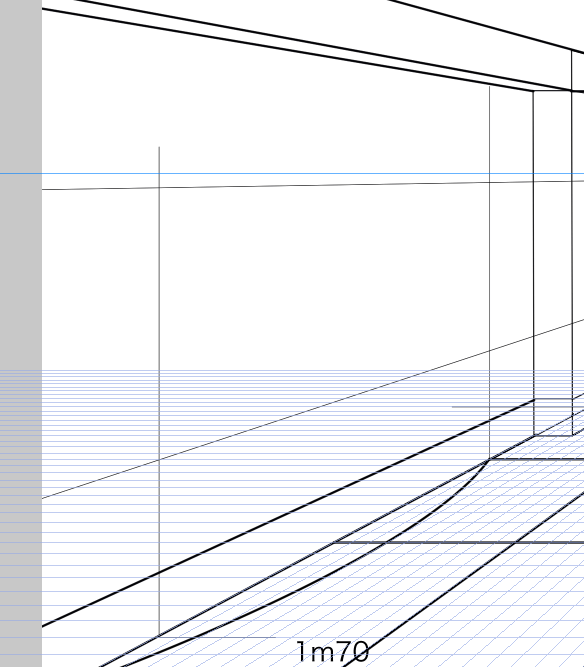

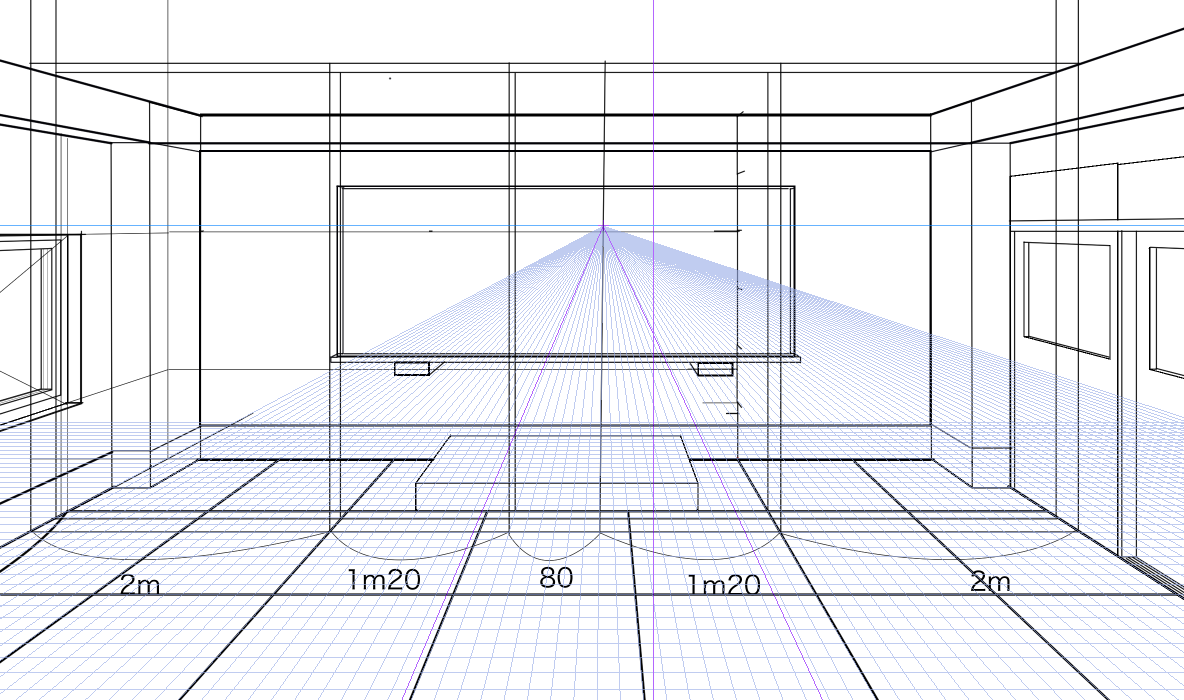

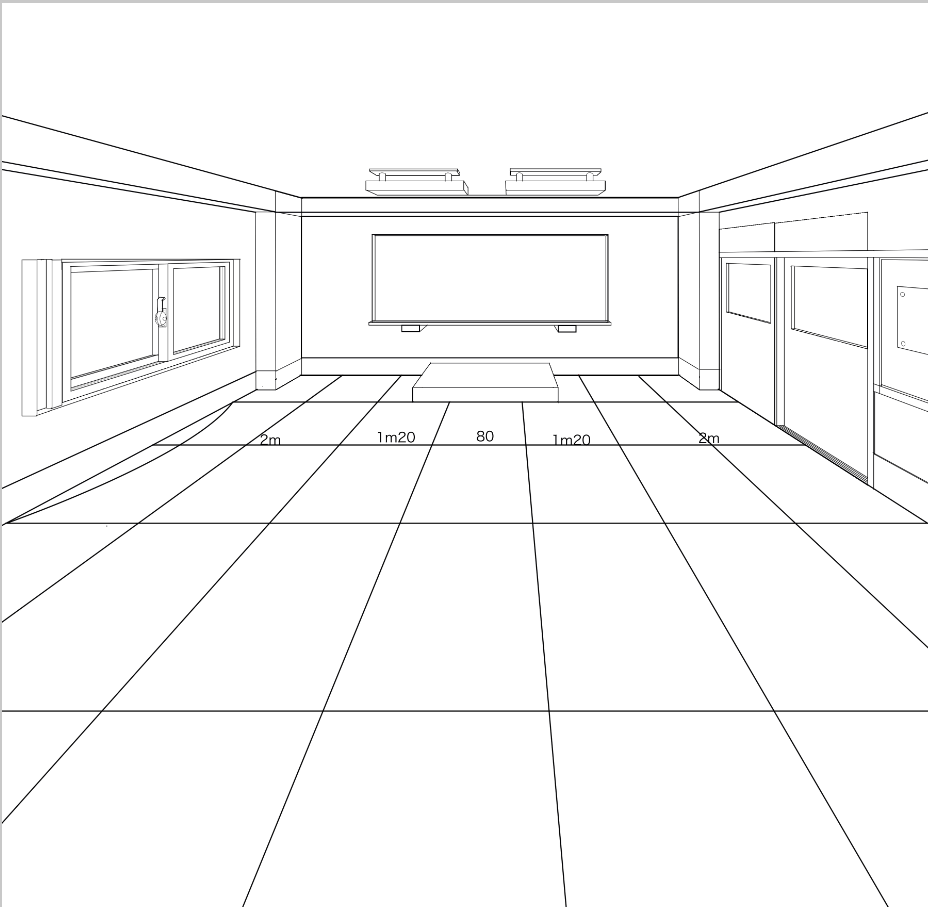

全体の枠組みを作る(寸法を決める)

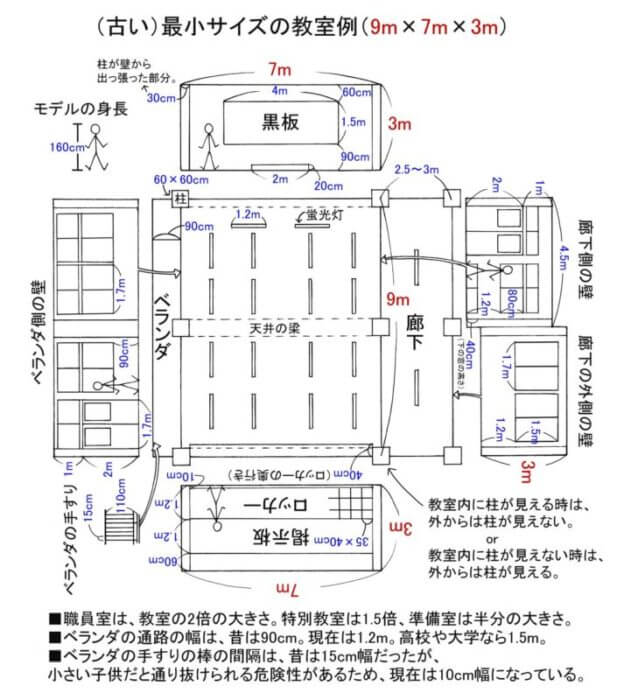

パース定規に従って、全体の枠組みを作ります。 今回はこの寸法を参考にします。

(https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=14002700&mode=medium)

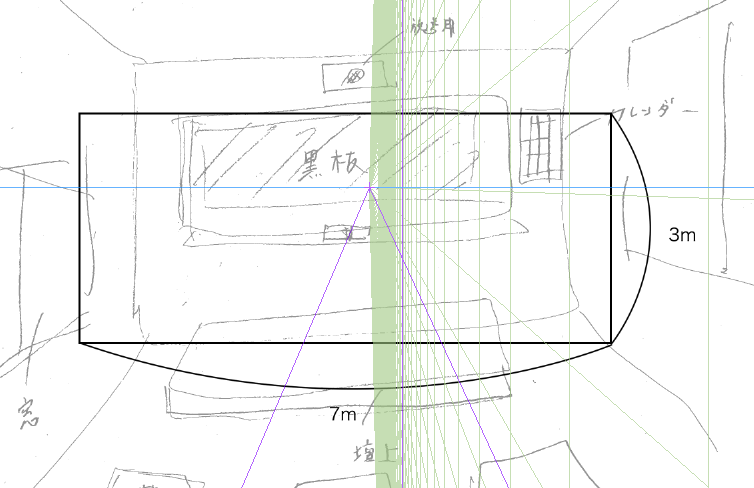

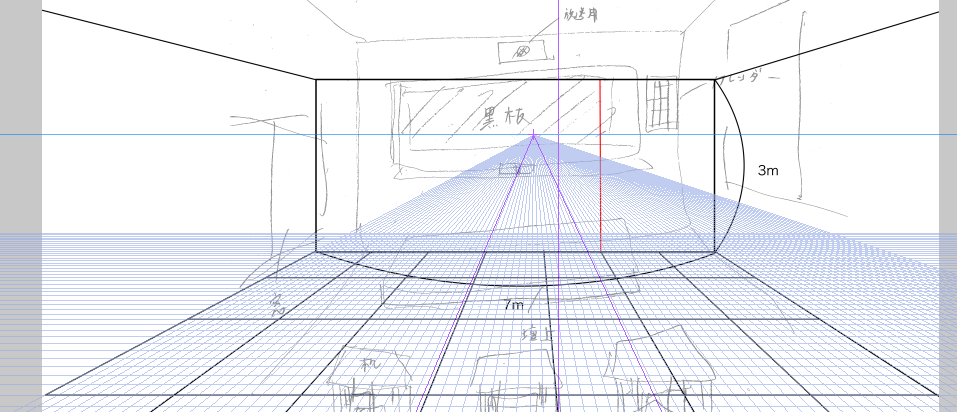

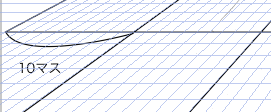

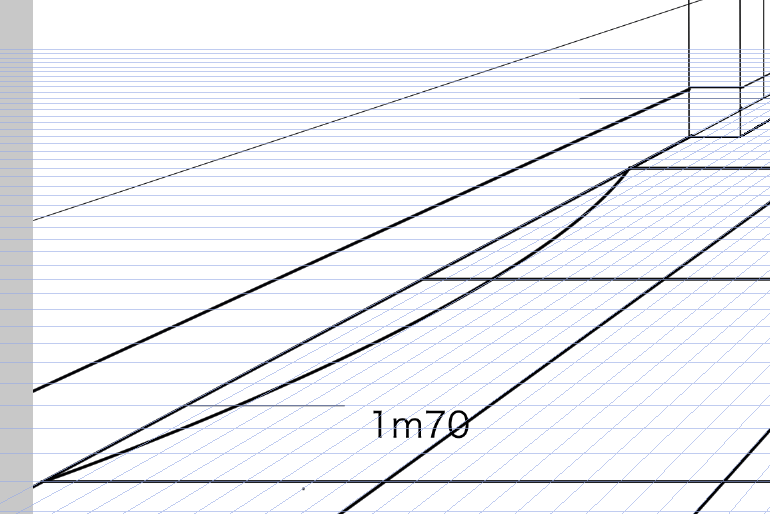

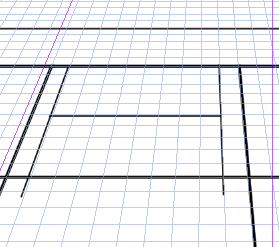

グリッドの右側を見てみます。 幅は7メートル(700センチ)です。1マス70センチだとしたら10マスでいいですが、1マス10センチだとしたら70マス必要です。 1マス100センチで、7マスにしてみました。  高さ3mもこれと同じように描いてみます。 おそらく青と緑が交わるような位置から3マス上げれば3メートルになると思います。

高さ3mもこれと同じように描いてみます。 おそらく青と緑が交わるような位置から3マス上げれば3メートルになると思います。  綺麗に描くとこうなります。

綺麗に描くとこうなります。

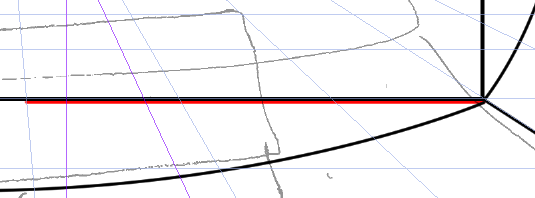

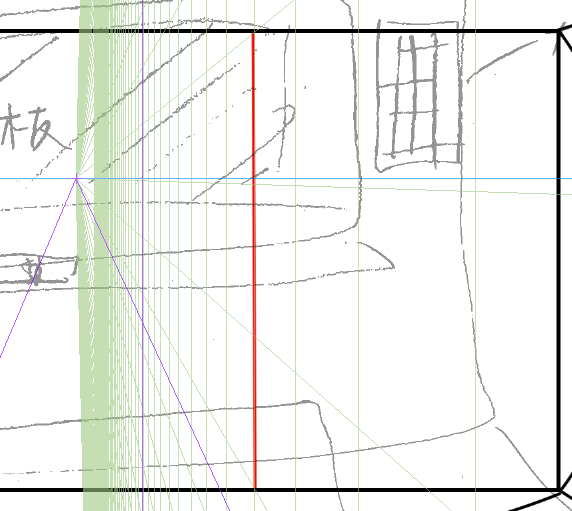

今回は奥行きを2m(見える範囲)に設定します。 はたしてこの横幅のグリッド(青)と高さのグリッド(緑)は等しいのかという問題があります。チェックするために、以下の様な実験を行います。7m幅の青いグリッドの3マスを赤い線で引いてみます。これを自由変形で縦に変形して、先ほど作った高さのグリッドと等しいかどうかを確かめます。

今回は奥行きを2m(見える範囲)に設定します。 はたしてこの横幅のグリッド(青)と高さのグリッド(緑)は等しいのかという問題があります。チェックするために、以下の様な実験を行います。7m幅の青いグリッドの3マスを赤い線で引いてみます。これを自由変形で縦に変形して、先ほど作った高さのグリッドと等しいかどうかを確かめます。

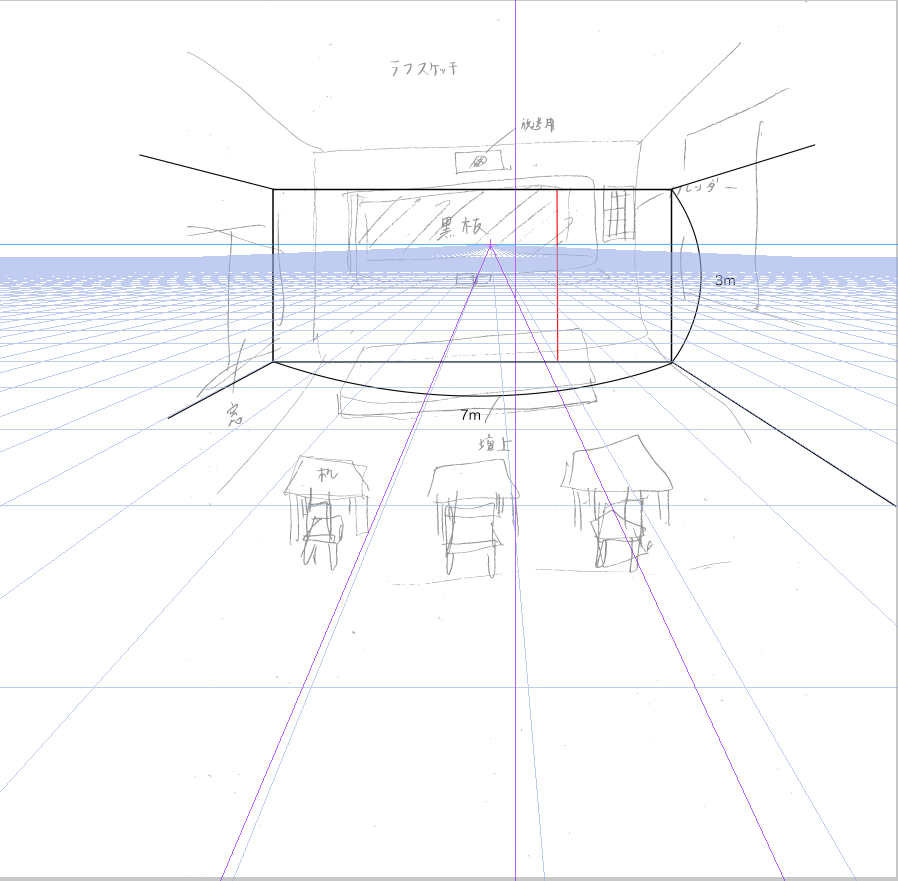

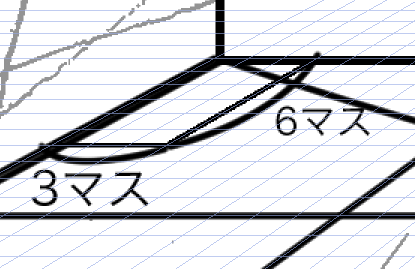

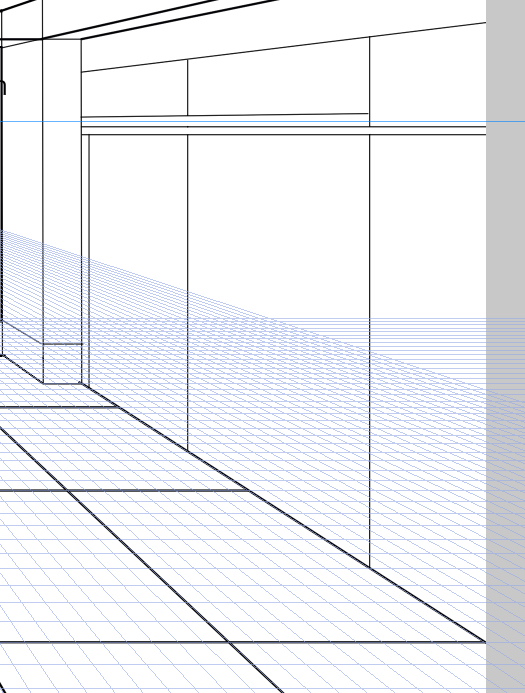

これで横幅のグリッドと縦幅のグリッドが等しいことが確かめられました。 次に、奥行きをどれくらいにするか設定します。設計図では全体の奥行きは9メートルですが、実際に絵にする部分を9メートルにすると大きすぎます。窓がひとつはいるくらいの奥行きにしようと思います。今回は3メートルにしておきます。3マス分です。このままでは足りないのでキャンパスサイズの幅をすこし広げます。

これで横幅のグリッドと縦幅のグリッドが等しいことが確かめられました。 次に、奥行きをどれくらいにするか設定します。設計図では全体の奥行きは9メートルですが、実際に絵にする部分を9メートルにすると大きすぎます。窓がひとつはいるくらいの奥行きにしようと思います。今回は3メートルにしておきます。3マス分です。このままでは足りないのでキャンパスサイズの幅をすこし広げます。

ここから線を調整します。

ここから線を調整します。  これでOKです。これで幅・高さ・奥行きが決まりました。

これでOKです。これで幅・高さ・奥行きが決まりました。

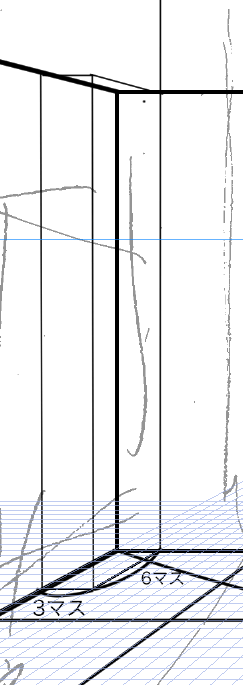

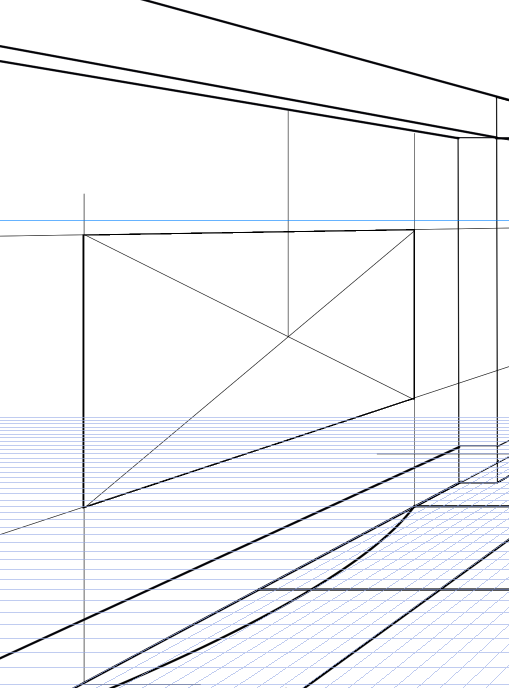

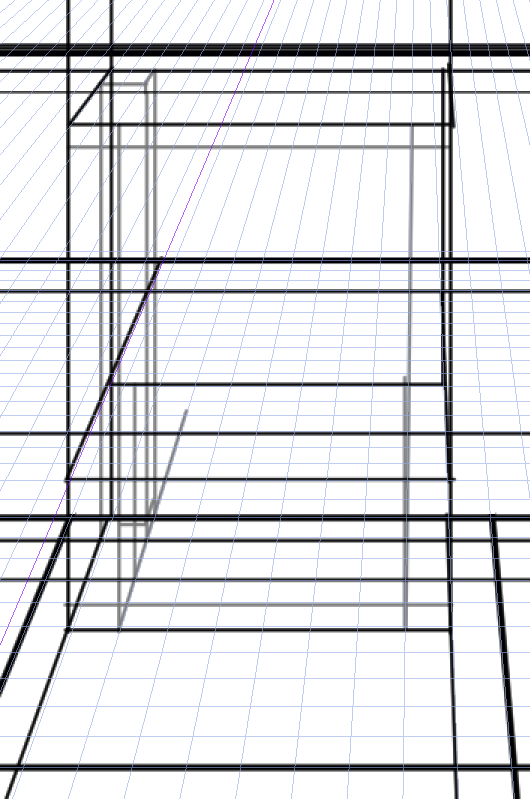

教室の柱を描く

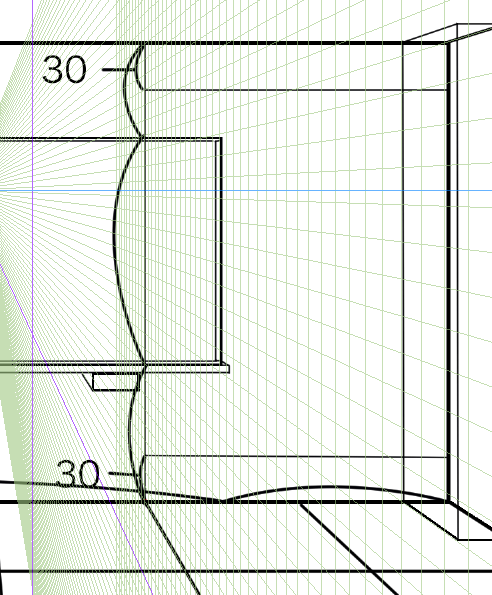

柱は60*60です。実際に見える部分は幅が30で、奥行きが60だと思います。 グリッドにわかりやすいように線を描いてみました。グリッドサイズは70です。7マスにわけたので、1マス100cmです。 この1マスをさらに10でわりたい場合はどうすればいいのでしょう。70/10=7ではないでしょうか。  グリッドサイズを70から7にしたものがこちらです。

グリッドサイズを70から7にしたものがこちらです。  1マスがさらに10マスにわけられていることがわかります。今回は1マスあたり、100/10で10センチです。

1マスがさらに10マスにわけられていることがわかります。今回は1マスあたり、100/10で10センチです。  この調子で、柱を描いていきます。柱は横幅が30で、奥行きが60です。高さは700です。

この調子で、柱を描いていきます。柱は横幅が30で、奥行きが60です。高さは700です。

反対側も描いていきます。

反対側も描いていきます。

柱の詳細は最後に描き足します。次は黒板を描きます。

柱の詳細は最後に描き足します。次は黒板を描きます。

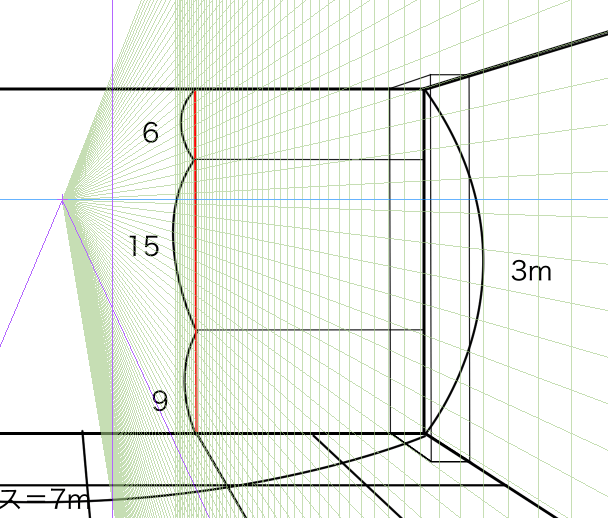

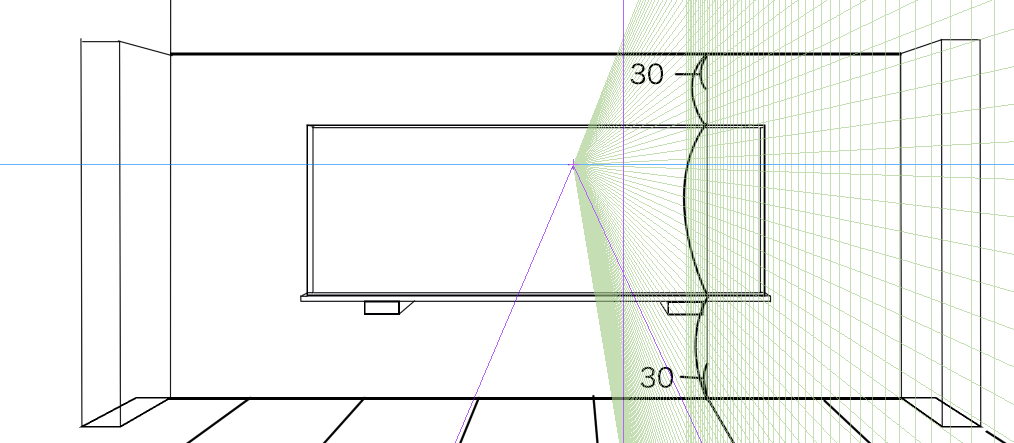

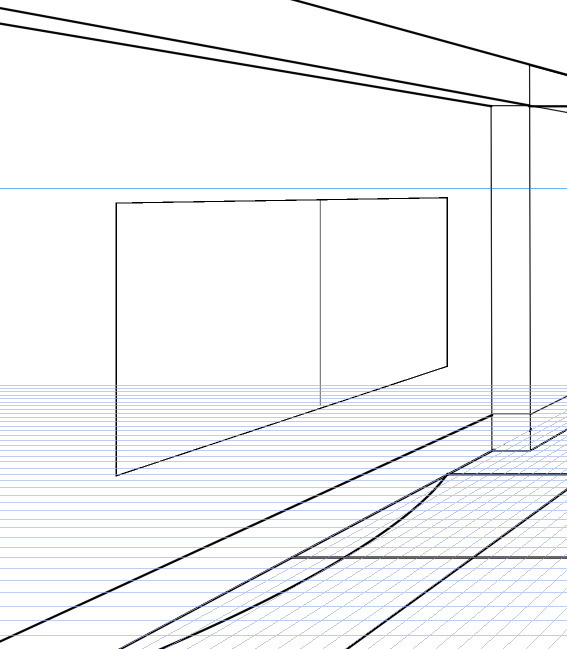

教室の黒板を描く

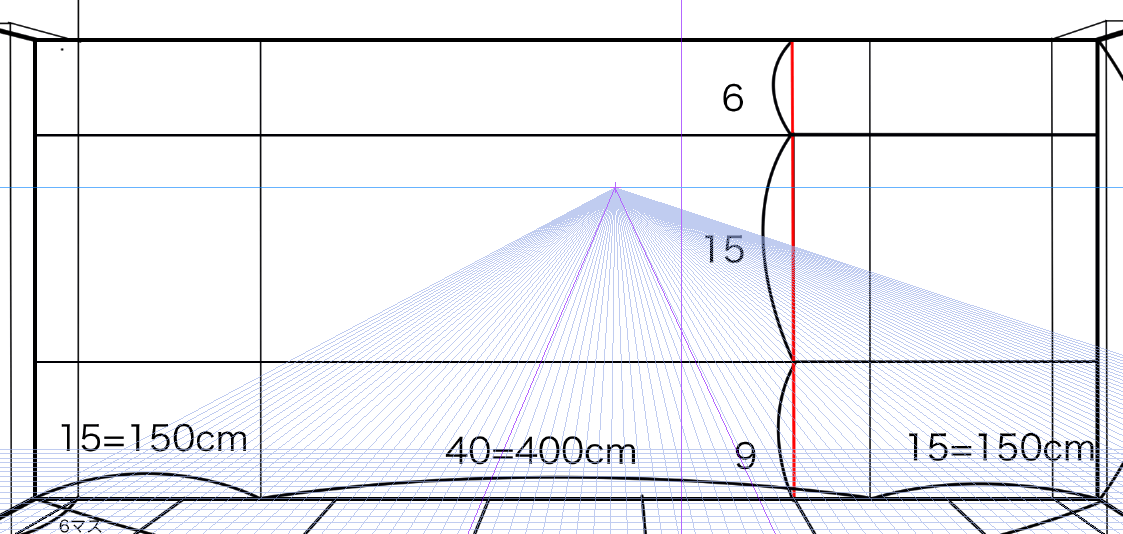

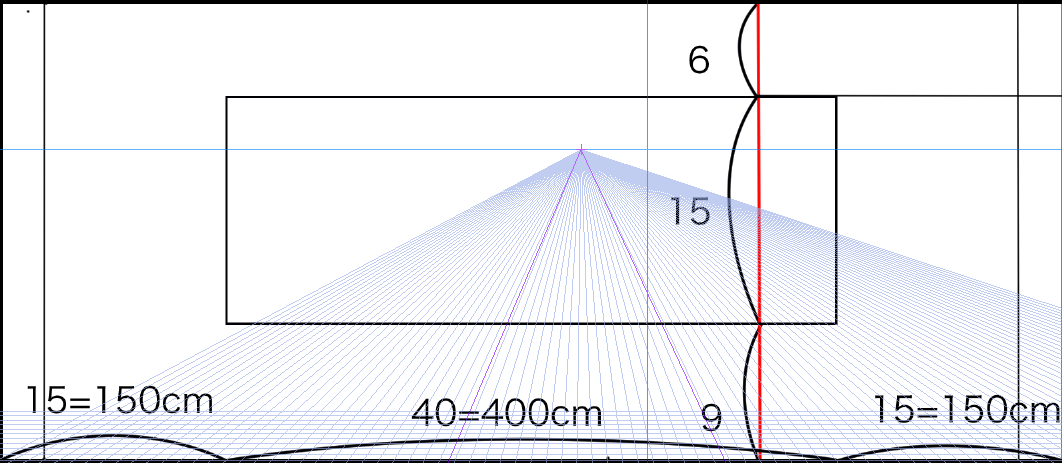

黒板の横幅は4mで、高さは1.5mです。上に60cm、下に90cmの間隔で設置してきます。  横幅は4メートルです。 700-400=300 300/2=150 ですので、15マスずつ左右にずらした地点に黒板があります。

横幅は4メートルです。 700-400=300 300/2=150 ですので、15マスずつ左右にずらした地点に黒板があります。  これで黒板の全体の枠組みができました。 整理するとこうなります。

これで黒板の全体の枠組みができました。 整理するとこうなります。  次に黒板の細部を描いていきます。

次に黒板の細部を描いていきます。

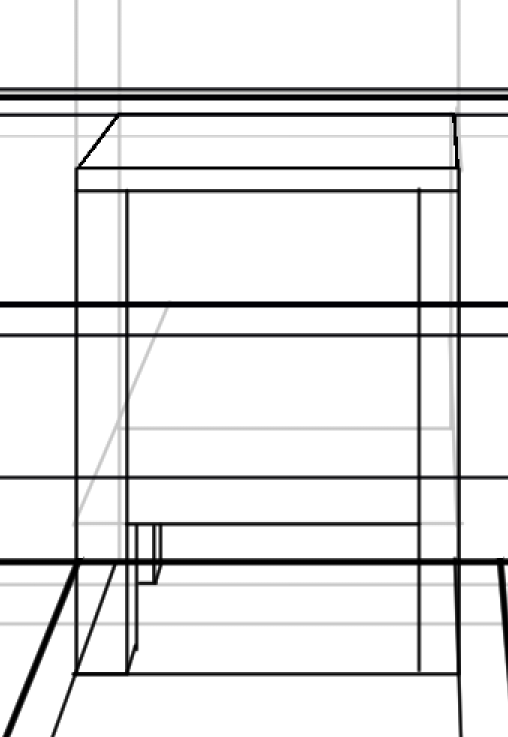

柱を描く(2)

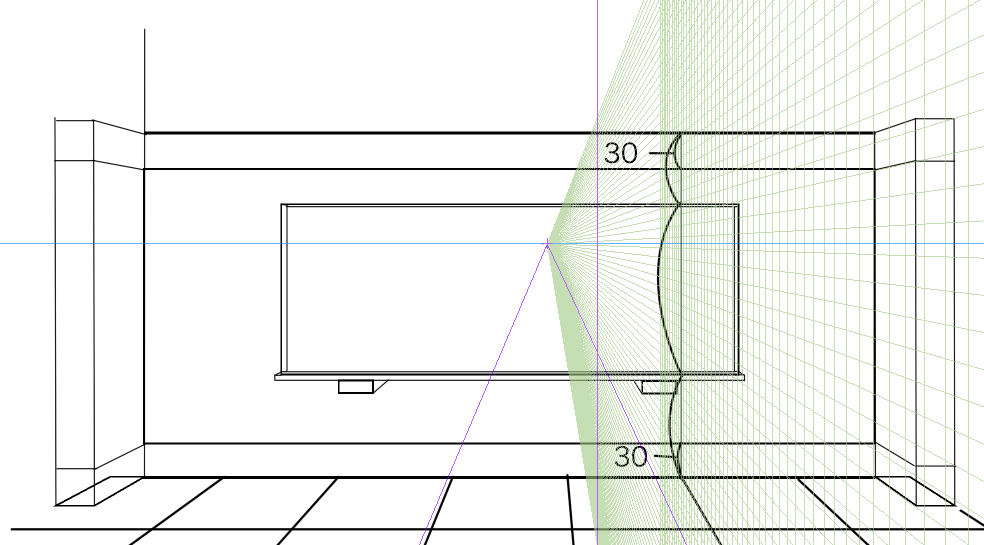

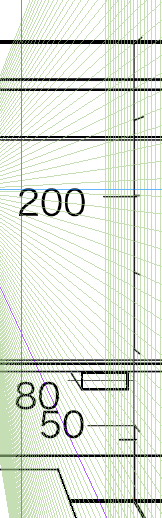

黒板から天井までの高さが60でした。なので柱の線が来る位置を30にします。上下30です。  柱を綺麗にします。

柱を綺麗にします。

柱を引き伸ばします。

柱を引き伸ばします。

これで柱が完成です。次は教壇を描きます。

これで柱が完成です。次は教壇を描きます。

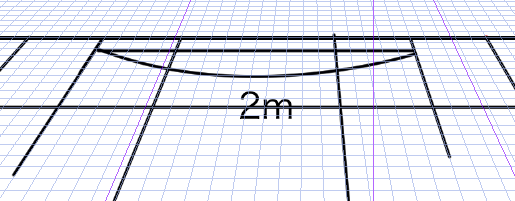

教室の教壇を描く

調べてみたところ、教壇は「W1800×D900×H150mm」というものがありました。 180cmが幅、90cmが奥行き、15センチが高さです。 今回は200cmが幅、100cmが奥行き、20cmが高さとします。 全体の幅が7mですので、7-2=5/2=2.5となり、左右に250cmズレた位置に教壇が来ることになります。

綺麗にしたら教壇の完成です。

綺麗にしたら教壇の完成です。

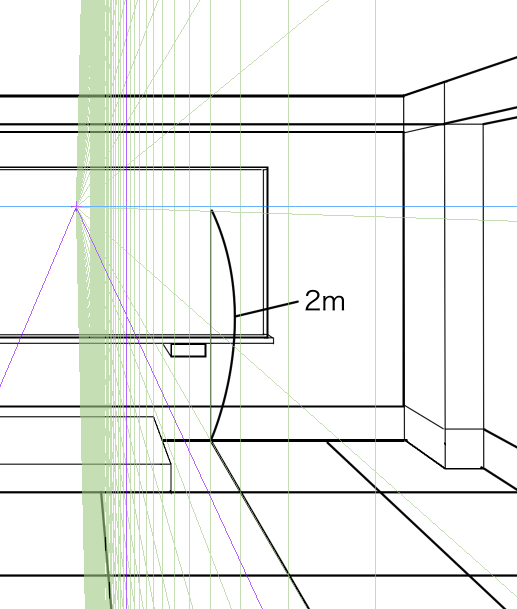

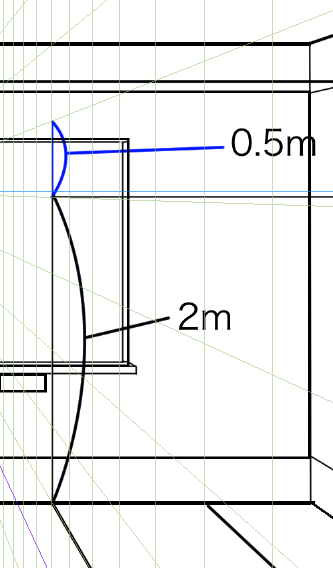

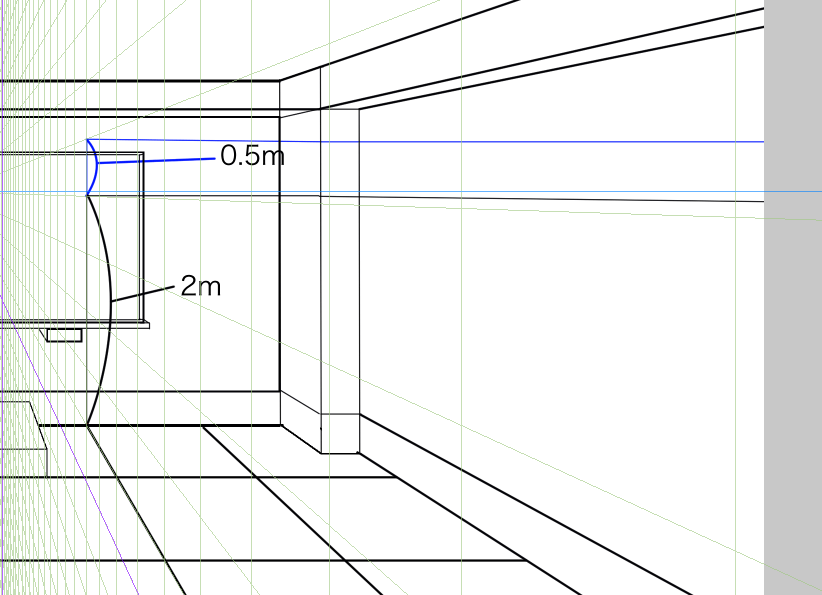

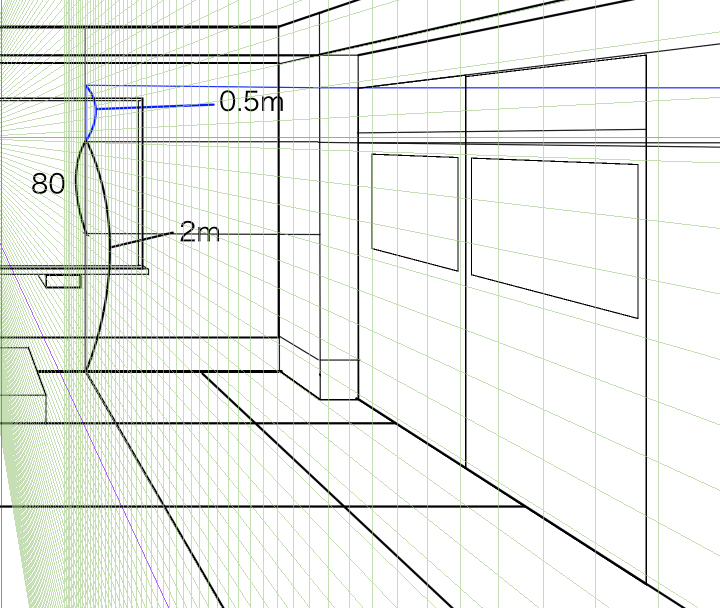

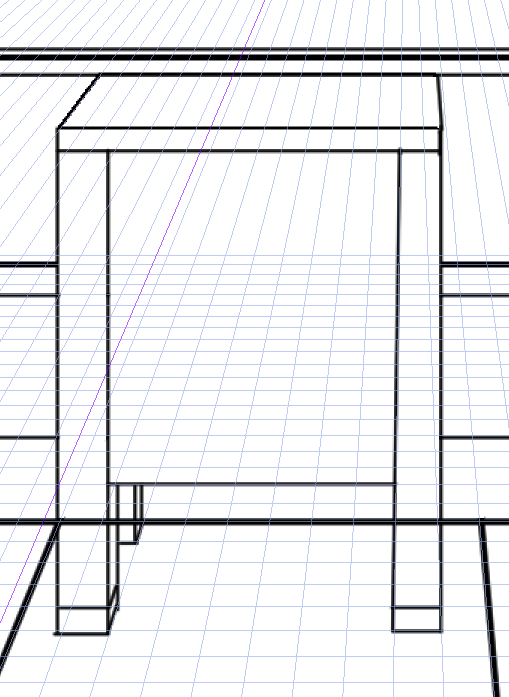

教室のドアを描く

ドアを描いていきます。

ドアの大きさは高さが2.5メートルほどで、奥行きは二メートルほどですかね。 グリッドを70に戻したほうがやりやすいかもしれません。  残りの0.5mは、3グリットを6グリッドに増やしたいので、1/2します。 つまり35グリッドにします。

残りの0.5mは、3グリットを6グリッドに増やしたいので、1/2します。 つまり35グリッドにします。

ドアの窓は80cmくらいですね。

ドアの窓は80cmくらいですね。  少しドアに段差をつけたいと思います。

少しドアに段差をつけたいと思います。  掲示板のようなものも適当に足しておきます。

掲示板のようなものも適当に足しておきます。

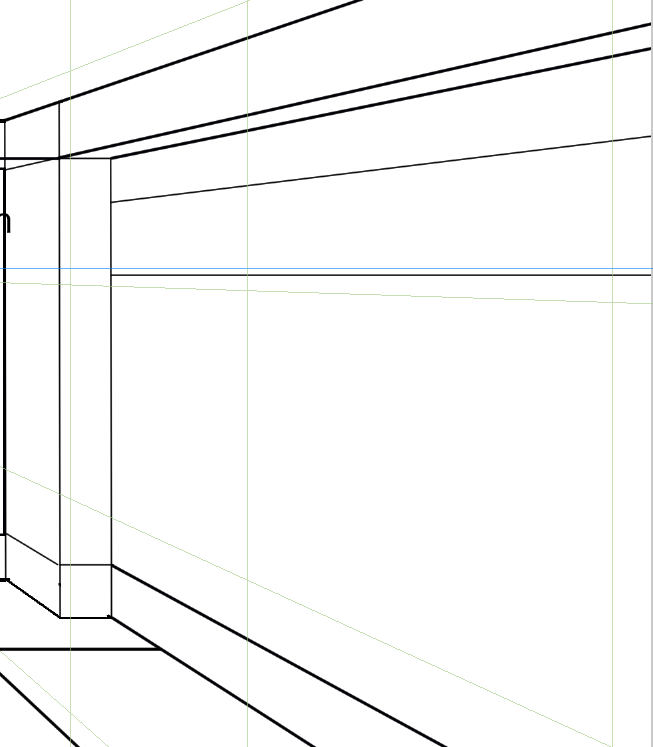

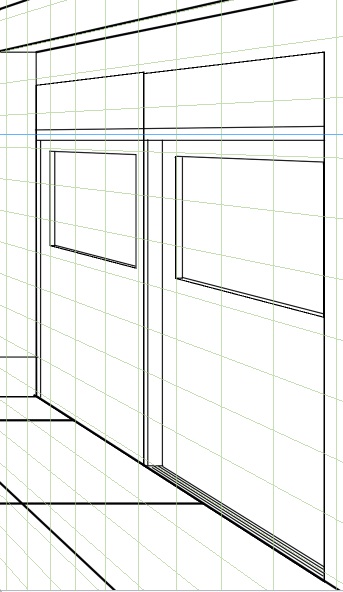

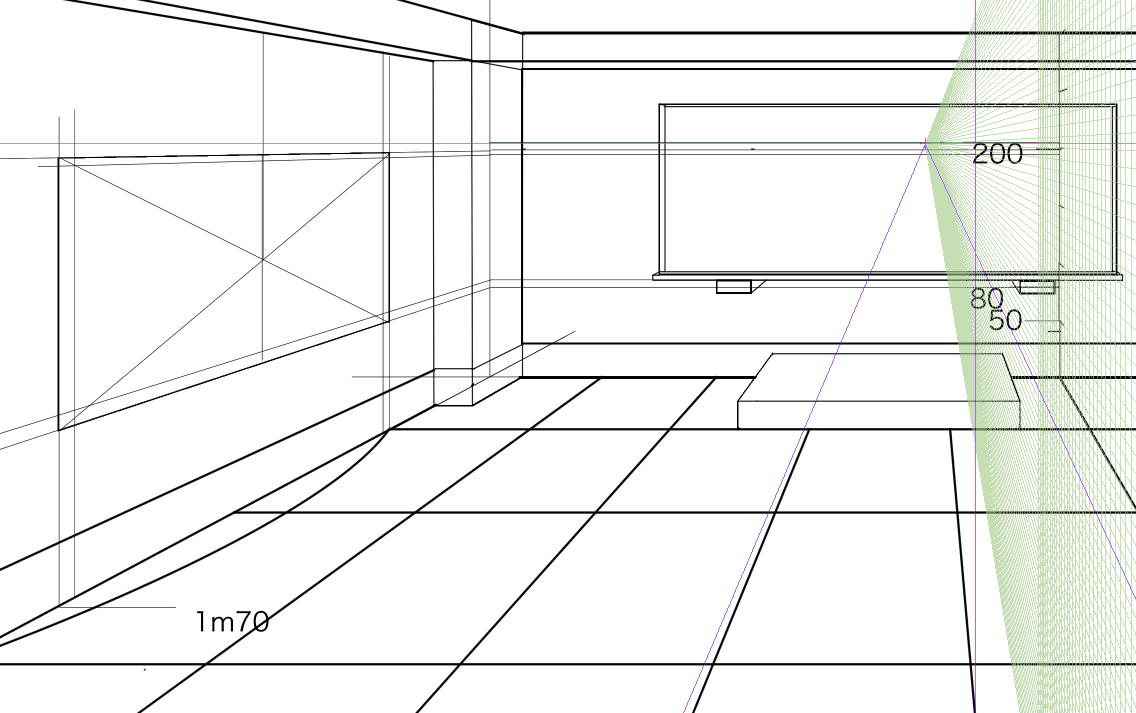

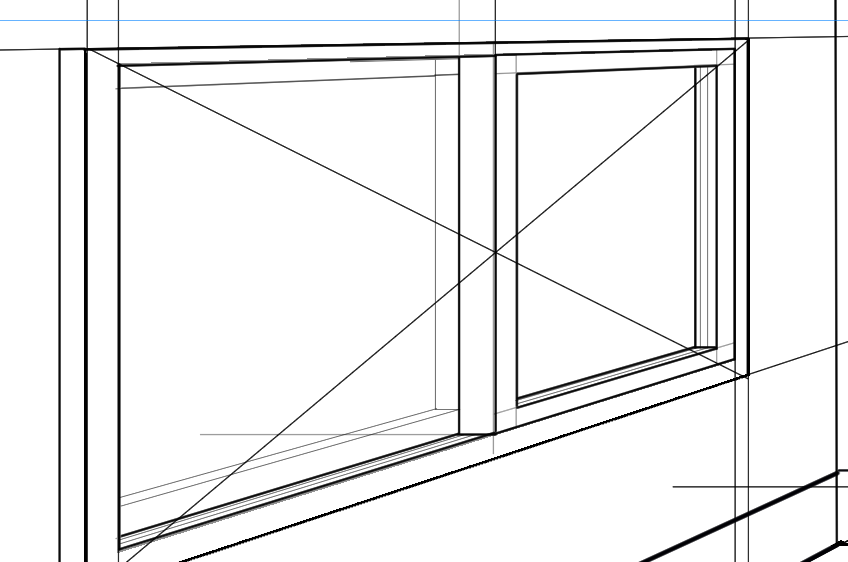

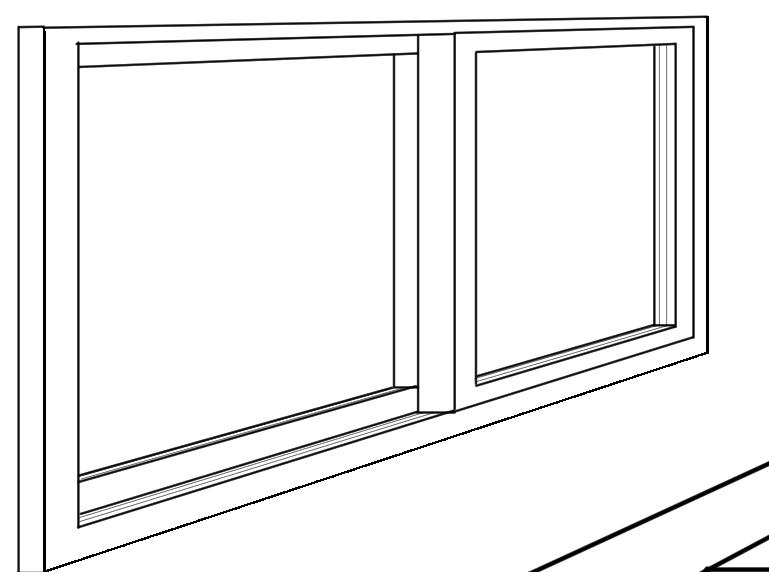

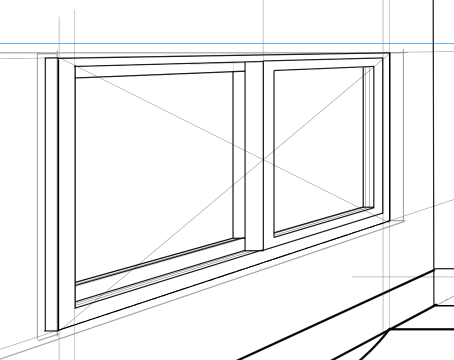

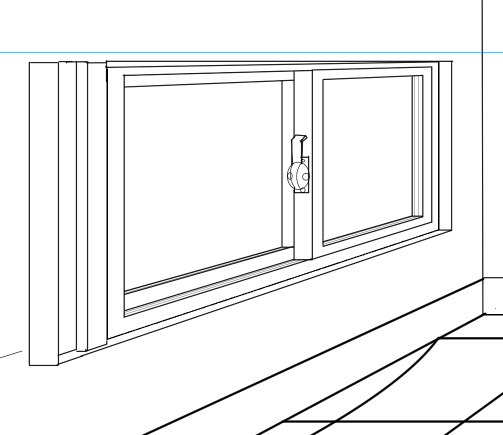

教室の窓を描く

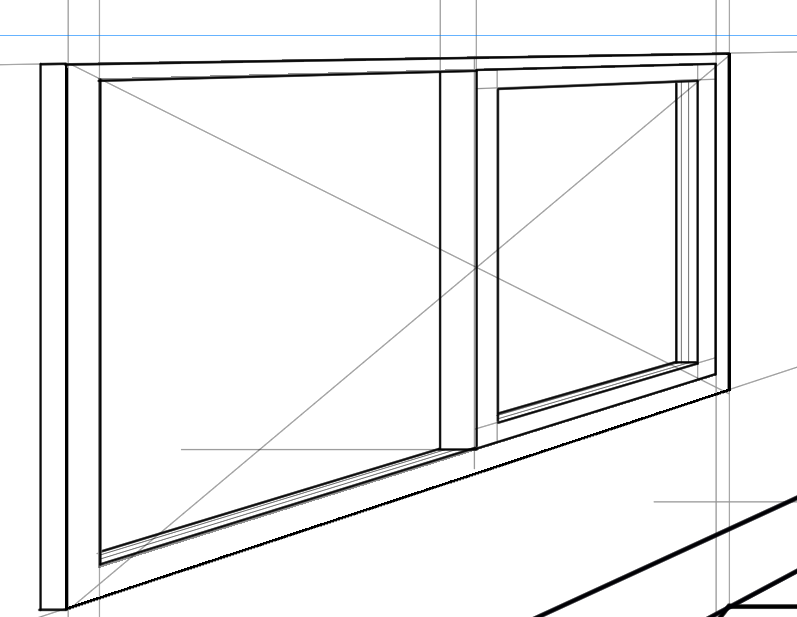

窓の大きさは奥行きが1.7m、高さが2mくらいですね。床から窓の高さが80cmです。 上の窓は今回付けないので、上の窓の1mと、床からの高さ80cmを引いたものが今回の窓の高さです。 3m-(1m+80cm)=1m20cm

窓の幅も決めていきます。

窓の幅も決めていきます。

分割しておきます。

分割しておきます。

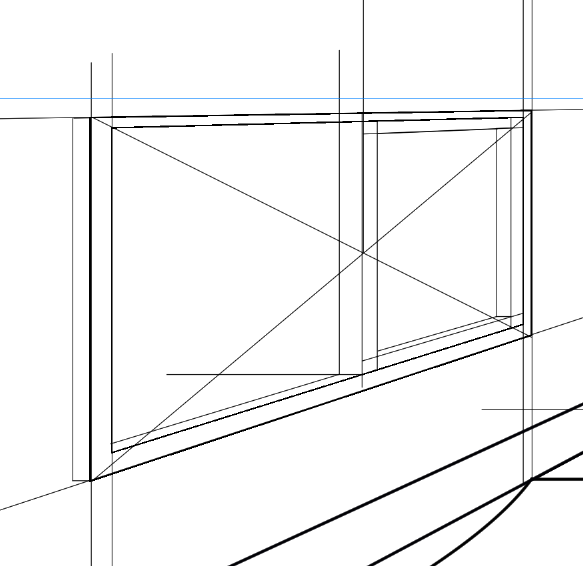

ここから細部を描いていきます。

ここから細部を描いていきます。

奥の窓も描き込んでいきます。

奥の窓も描き込んでいきます。

サッシや鍵をつけます。

サッシや鍵をつけます。

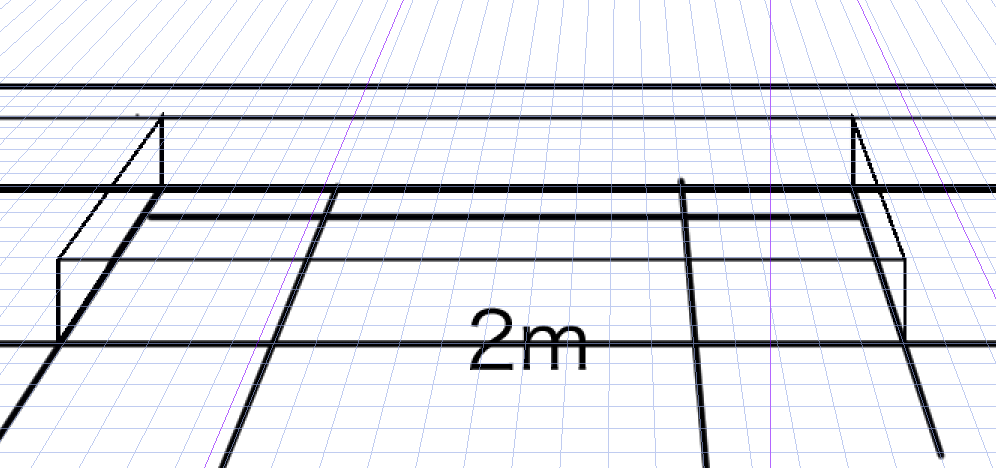

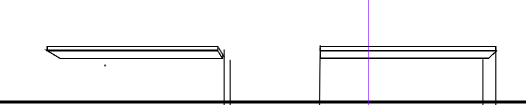

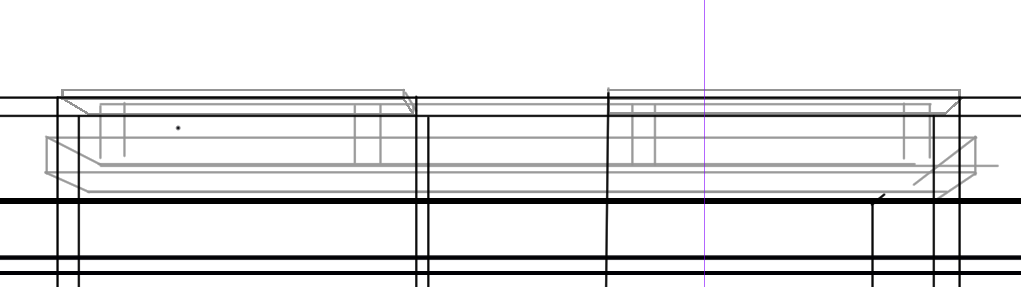

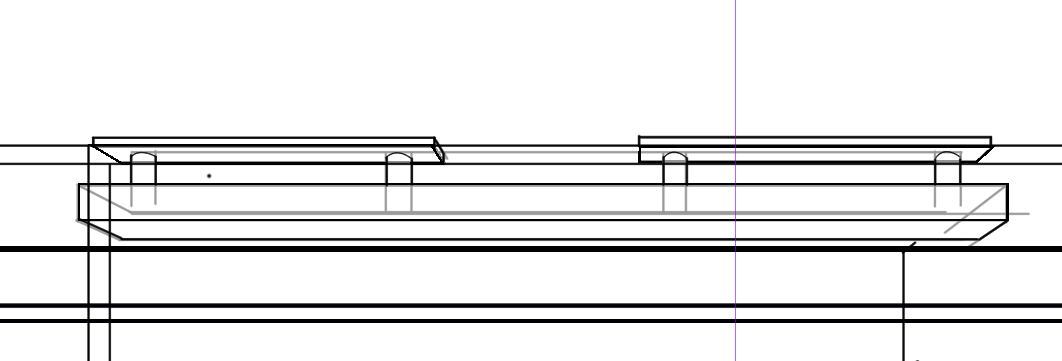

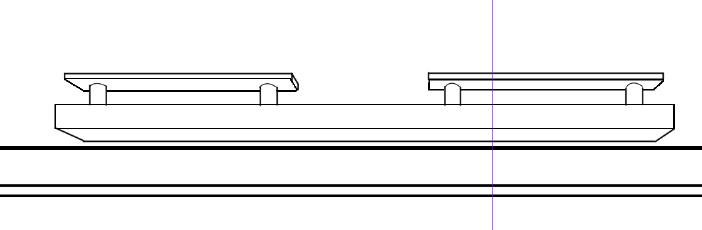

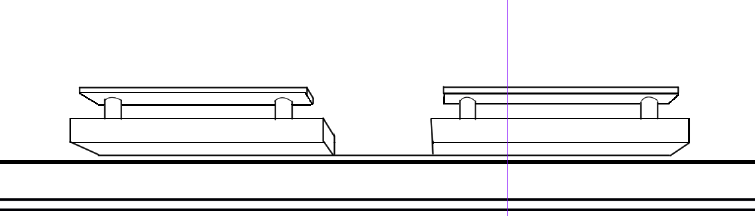

教室の蛍光灯を描きます。

蛍光灯の幅は1.2mですね。 問題はどこらへんの場所に設置するかということですね。ドアの真ん中よりすこし手前らへんに蛍光灯を2つおいてみます。奥行きは20cmくらいでいいですね。蛍光灯と蛍光灯の間を60cmだとしたら、合計で1.2*2+60=3mになります。全体の幅は7mなので、7-3、=4となり、4を左右で2つに割れば、左右に2mずつの間隔ができます。 2mを左右であけたら、真ん中に3mの幅ができます。左右に120cmずつ間隔を開ければOKです。

細部にこだわりたいときは、天井の蛍光灯を増やしていきます。今回は省略します。

細部にこだわりたいときは、天井の蛍光灯を増やしていきます。今回は省略します。

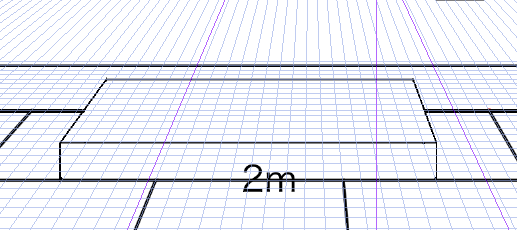

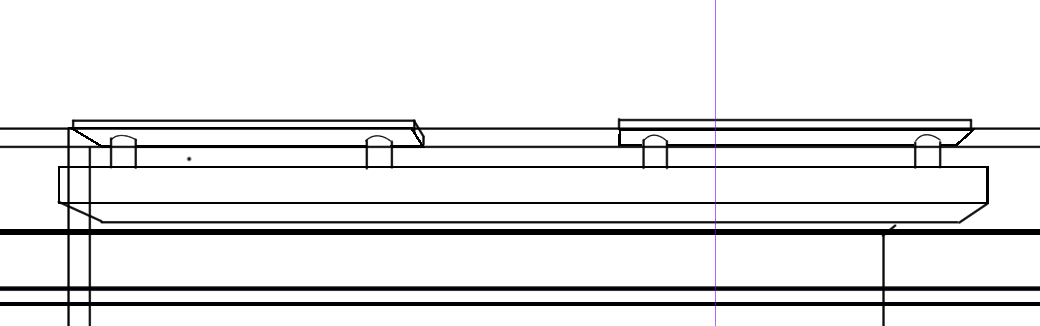

教室の教卓を描きます。

幅80cm×奥行50cm×高さ90cmでいきます。 (700-80)/2=310cm 左右に310cmずつ間隔をあけます。

教室の小物を描きます。

放送が流れる機械を適当に設置します。 細部にこだわれば中央に置くのですが、今回は省略します。

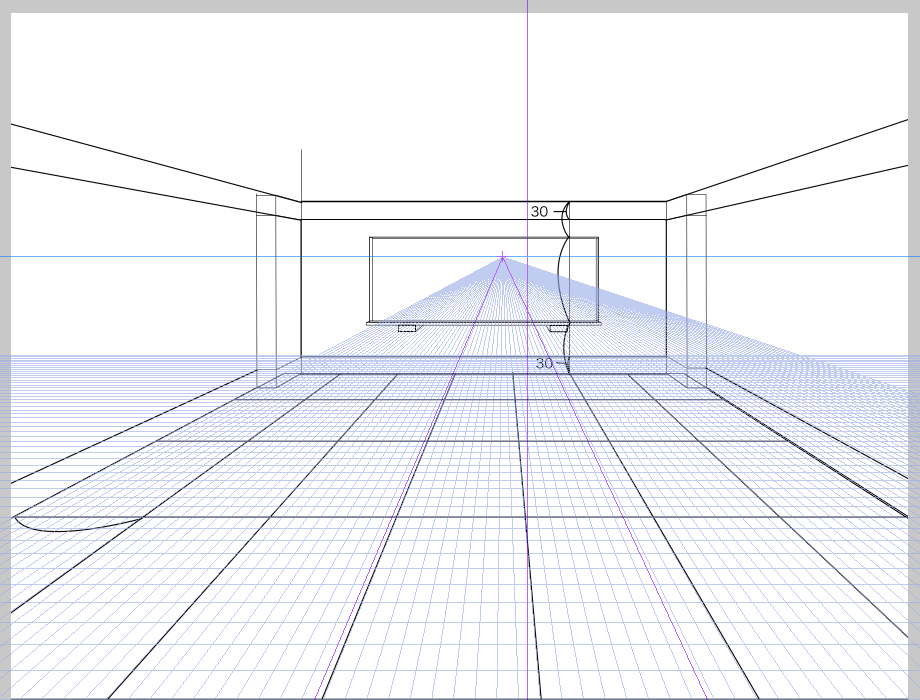

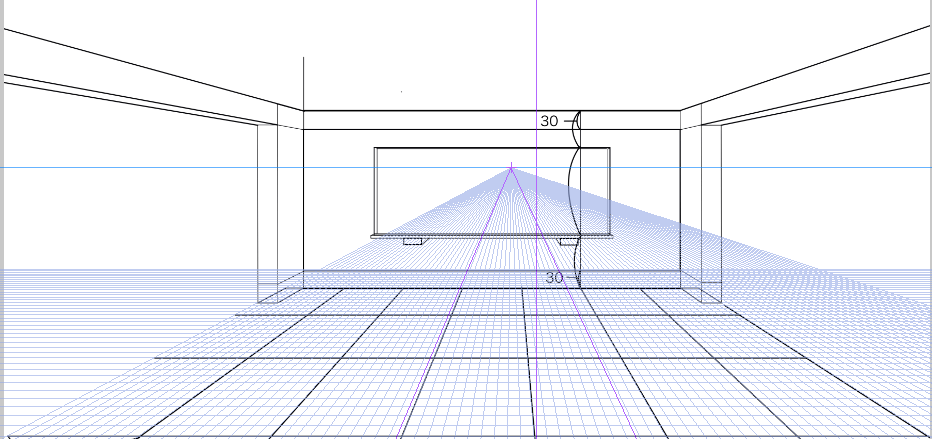

床のグリッドの調整

いまのところ7マスのグリッドですが、これを21マスに変えます。 グリッドサイズを7から21にするだけです。

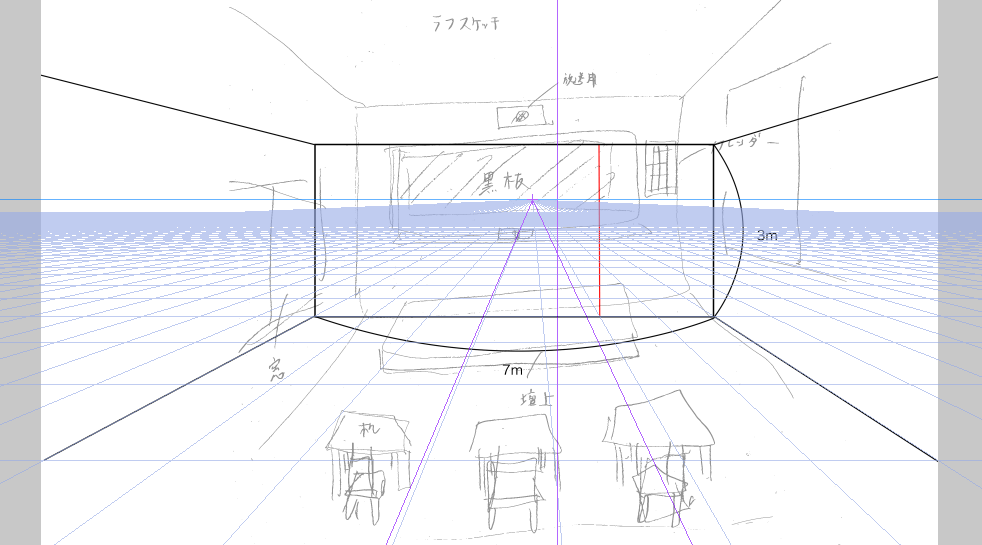

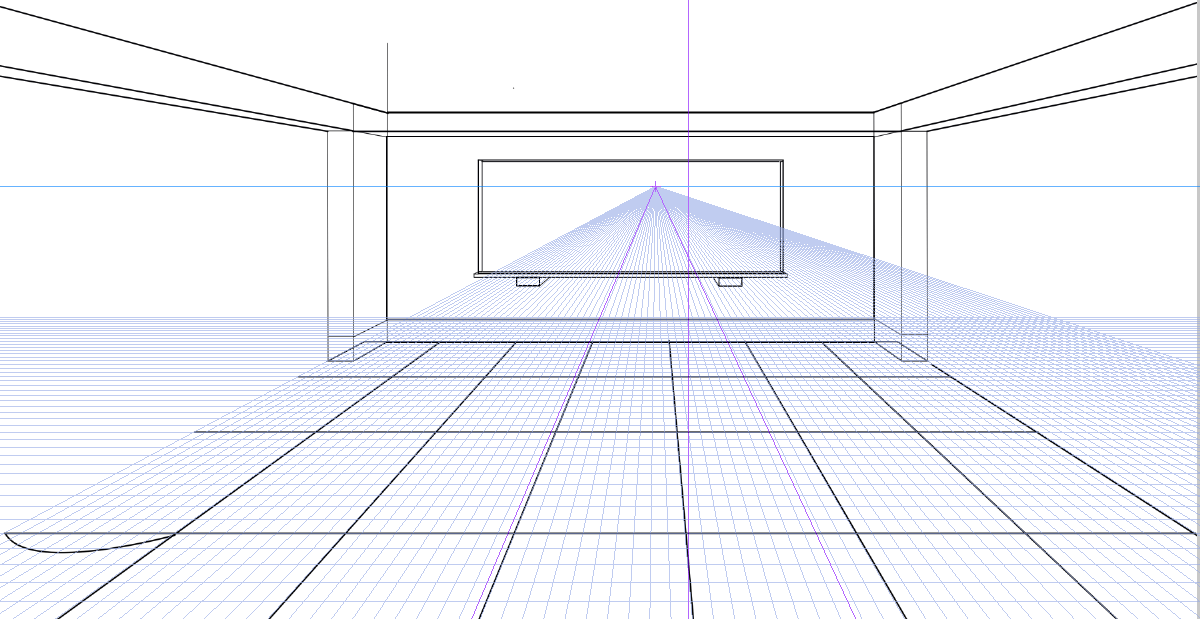

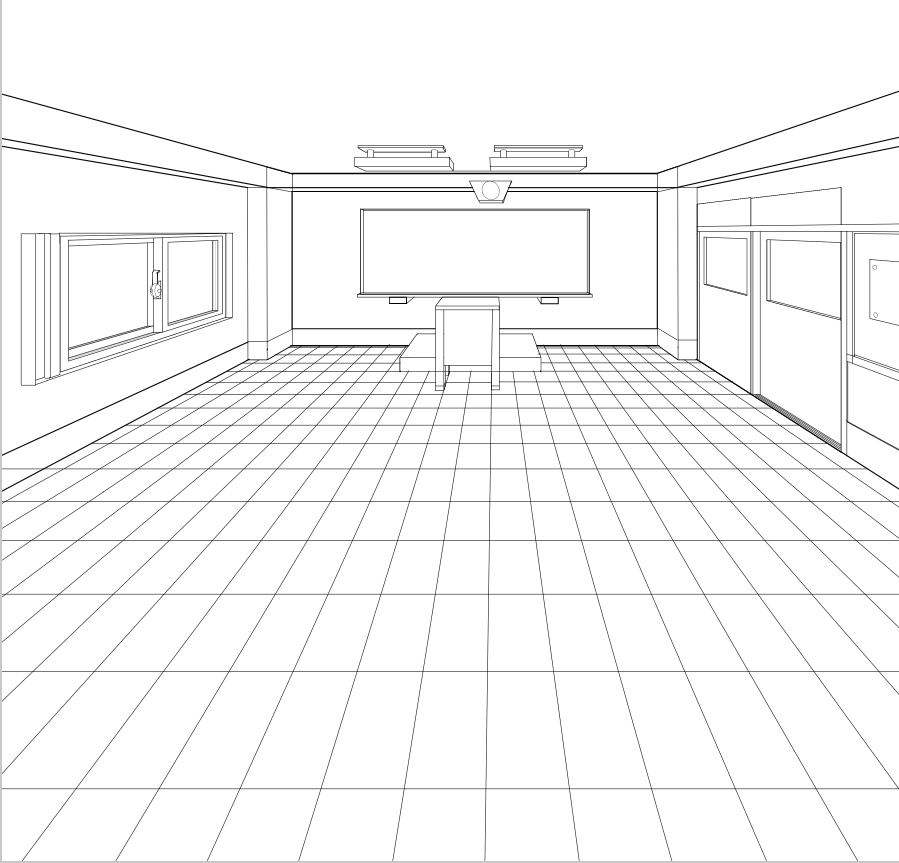

全体の完成図

これに机を並べたりすれば完成です。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

(https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=14002700&mode=medium)

(https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=14002700&mode=medium)

この記事へのコメントはありません。