目次

横顔を描く方法について考える

グリッド理論とは

とくにこれといったものはないですが、X、Y、Z軸とマス目を通して相対位置を把握しながら描く理論です。

目的はマス目を通した正確な描写そのものではなく、マス目の感覚が体に染み付いて、マス目がなくても自然な形態を表現できるようにするためです。いわばデッサンの変則的な形態ですね。ただ模写したいならトレースすればいいですし。

普通はたとえばある線Aより線Bのほうが少し大きいな、のように目で観察してなんとなく相対位置を決めますが、グリッド理論ではより正確な位置を通してオブジェクトを構成します。

あるオブジェクトを観察して、それをきれいに模写できたとしても、オブジェクトを観察しなければ描けないようになってしまう場合があります。そのケースだと自分の身にはなかなかしみつきません。もちろん積み重ねでしみつくこともあります。

グリッド理論の狙いは、ただ模写をするだけではなく、いつでも自由自在に再現可能性を持たせることにあります。つまり相対関係を記憶し、頭の中に定着させることです。

最初はいちいち正方形を積み重ねたり、グリッド線を引いたりしないと構成できませんが、慣れていくとより抽象的なものから頭の中でグリッドを想定して自在に描けるようになればいいなと思います。グリッドが最初から引いてあるプロジェクトペーパーがあれば練習はさらに便利ですね。

私は絵を描くより、絵の描き方や構造を見るのが好きなのでデッサンはほとんどしたことがありませんでした。この機会に自分流のデッサン方法を考えて、観察力をつけてみたいと思います。

ドラパス 魔法の下敷きA4D-7704 33-111 こういうのがあるとアナログでは便利だと思います。

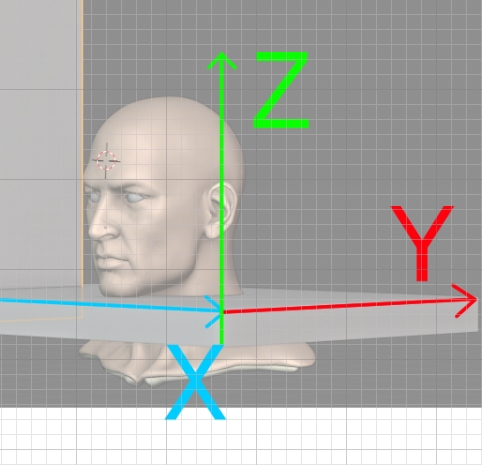

XYZ

XYZ

これはブレンダーなどでよく使われる概念ですね。

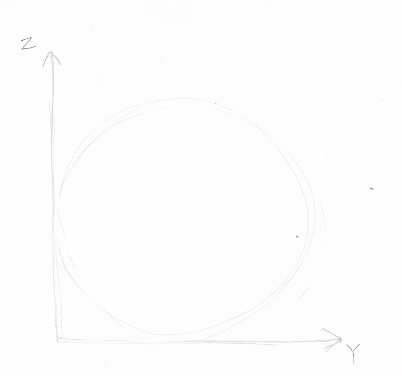

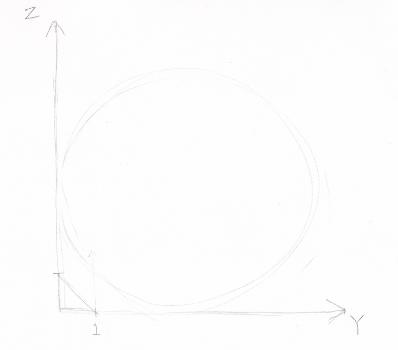

横顔でいうと横に伸びる線がY軸、縦に伸びる線がZ軸になります。二次元画像は基本的に2つの軸で構成されます。

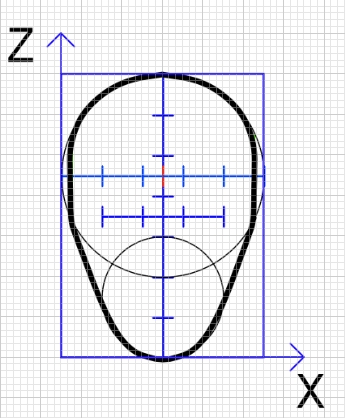

この場合、正面の顔がZとXで構成されることになります。

より三次元的な角度である、斜めからの絵の場合は理論的にはXYZが表示されます。ですが二次元画像を三次元的に見せているだけで、実際は2つの軸しかありません。つまりXとYの区別は便宜的なものです。

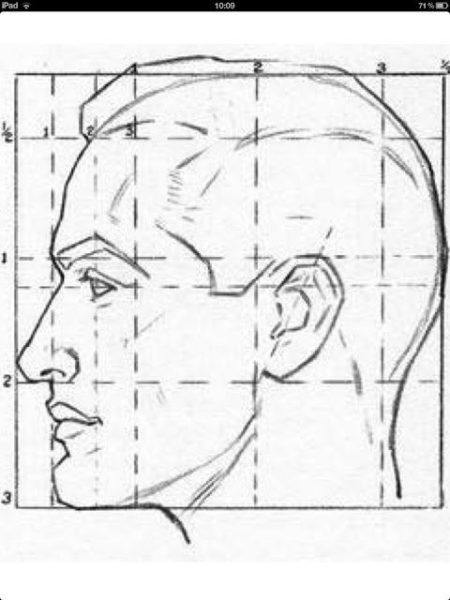

ルーミスの横顔のプロポーション

ルーミスを学ぶ理由

アニメ系の絵を描きたい人が三次元的なプロポーションを学ぶ必要があるかないか、難しいところです。

いずれにしてもプロポーションを分析して、再現するという過程はどの絵でも同じだと思います。

たとえば2次元的な目にするために、目の大きさを2倍にした場合、頭部を小さくした場合、それぞれにルーミスとは違うプロポーションが生まれることになります。そしてそれが個性でもあります。

そうしたプロポーションは、ルーミスを改変して作るといいかもしれません。ここは削って、ここは足してと考えていくための土台になります。それに仕事で三次元的な絵を求められたときもなにかと便利になると思います。

もっとも題材は何でもよくて、重要なのはオブジェクトをグリッド的に捉えること、図形的に捉えられること、きれいな線を構成できることです。それさえ極められれば、どんな複雑な絵でも描けるようになると思います。

一般的にはそうした訓練を、模倣のデッサンで行います。目の前の顔を観察して描いたりするやつです。もちろんそれでも身につくかもしれませんが、私の性格的にはグリッド的な捉え方が好きです。というか両方やるにこしたことはありません。

ルーミスの基本構成

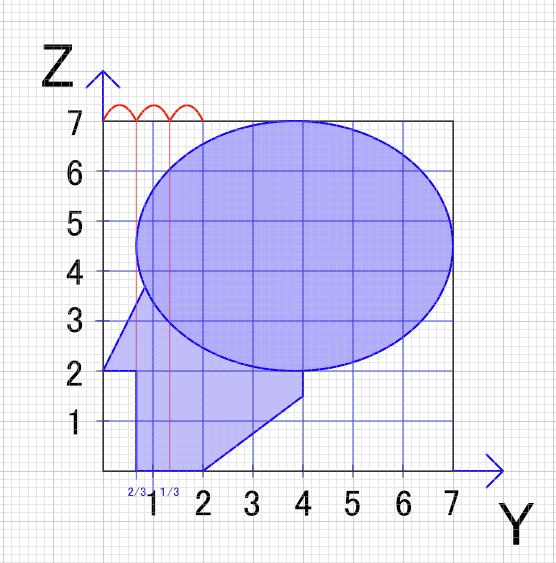

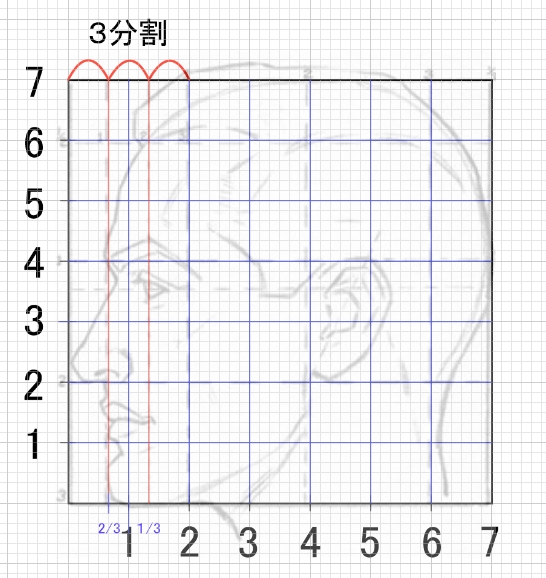

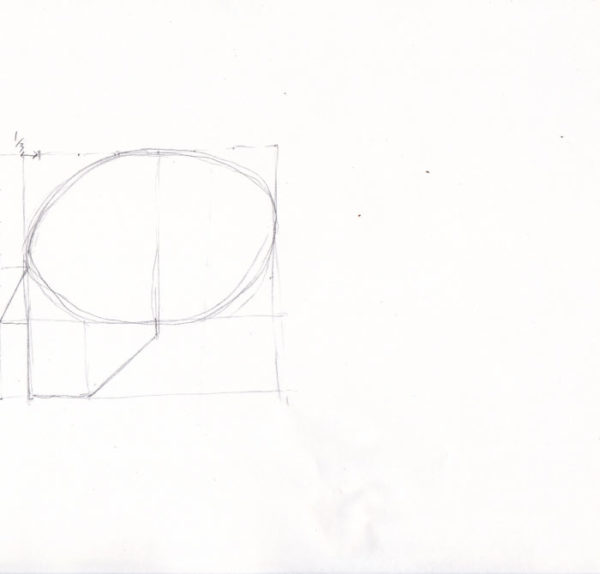

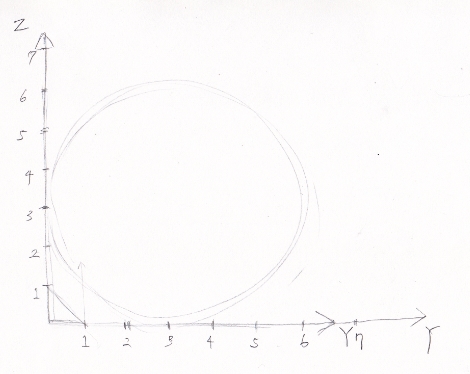

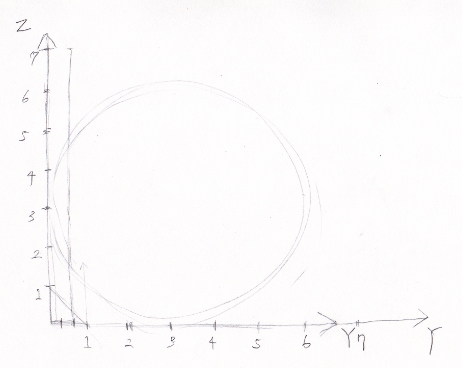

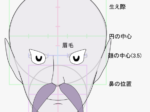

全体の構成としては、縦7分割、横7分割の正方形です。

ただし横7すべて使うわけではなく、基本的には6+1/3です。

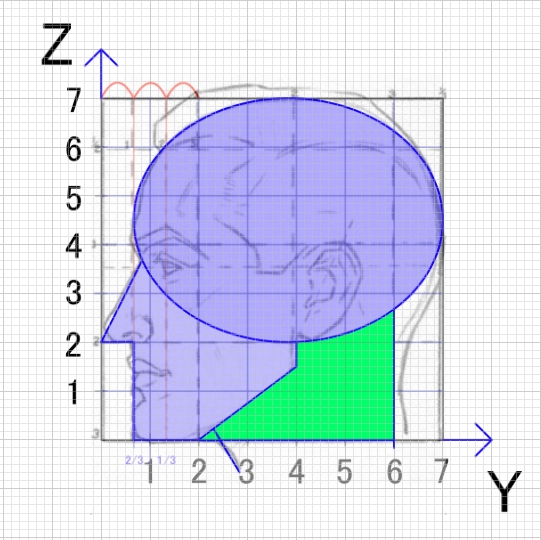

わかりやすくグリッド化するとこうなります。

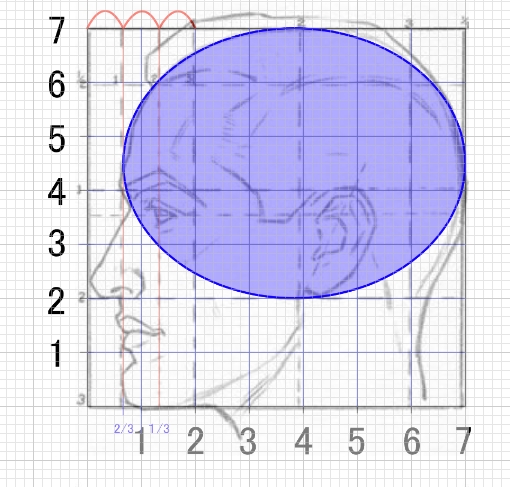

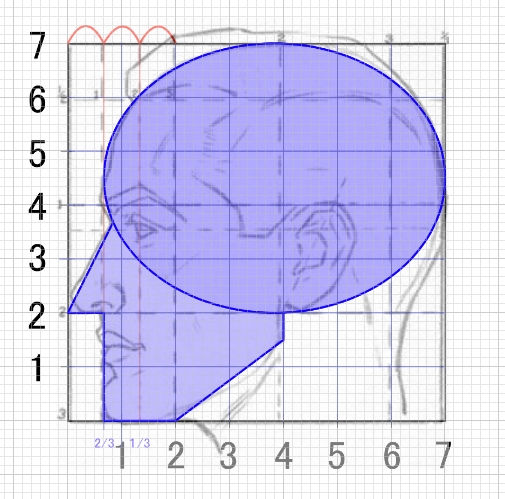

ルーミスの図形的な分析

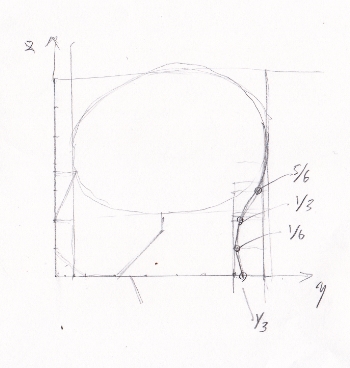

ルーミスの顔は面積的にいえば1/3+6を横幅、5を縦幅とした正方形に収まる円で構成されています。

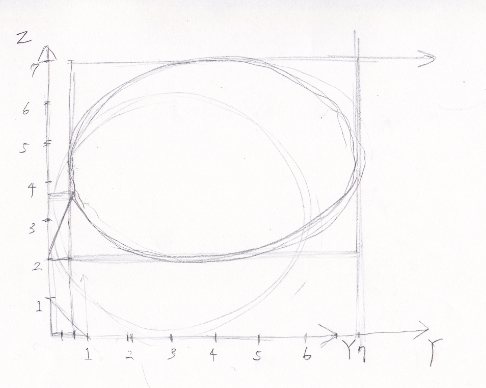

より簡略化した図形で構成するなら、次はこうでしょうね。まずはこの図形がきれいに描けるまで練習してみます。

アナログで1分割あたり8グリッドを想定して考えるのは厳しので、まずは4分割して、必要な場合に8に増やすという形を取ります。

図形どのようにきれいに描くか

結局ここですよね。まずデジタルの場合はグリッドがあるので問題なく図形がきれいに描けます。

アナログの場合は道具によります。定規があればきれいに描けます。あるいはグリッドがついた紙があればきれいに描けます。あるいは普通の紙の下にグリッド下書きを敷くという方法もあります。

とりあえずデッサン力という点では、白い紙と鉛筆だけできれいに図形を描ける感覚を目指したほうがいいとおもいます。ただきれいな顔を描きたいという目的ならトレースすればいいからです。

最初はきれいに描けないと思いますが、絵はいきなりうまくなるというわけではないのでしかたがないです。線Aと線Bができるだけ均等になるように、あるいは線Aができるだけ水平になるように、集中していくことが大事だと思います。このあたりが知識ではない、肉体的、精神的なスキルかもしれませんね。

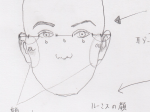

ちなみにわたしが描くと、そこそこ歪みました(汗)。まず線が斜めになりがちですね。

絵を描くときは最初はアナログでラフを描いて、デジタルでペン入れをするパターンがあると思います。その場合はグリッドつきの紙で描くときれいに描けると思います。

さて線をまっすぐ描く場合で、道具を使わずに7分割するにはどうしたらいいでしょうか。

【パターンA】

1:1分割をつくる

2:1分割を延長させていく

【パターンB】

1:線を引く

2:7分割する

まずはこの二通りの方法を考えました。パターンBで次は行こうと思います。

どちらにせよ水平、あるいは垂直に線を引く必要があります。定規を使ってもいいと思います。ない場合は指でも水平の指標にはなると思います。Z軸を引いた後、Y軸を引く場合、紙を回転させるといいと思います。Z軸を引く感覚と同じようにY軸を引けます。

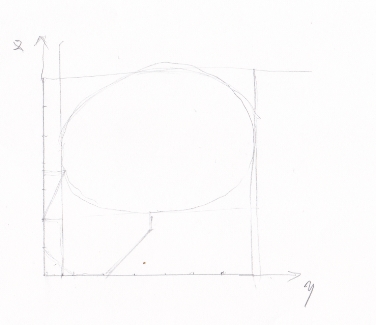

まずは自分が描きたい顔のサイズ感を想定して、そのうちに線を無造作にひきます。最初に軽い球体をかくと、意外とまっすぐ引きやすいです(気のせいかもしれません)。

次は7分割していきます。ここから自分の描きたい顔のサイズを想定しながら分割していくことになります。先程描いたZとY軸をすべて使う必要はありません。厳密に描くなら定規を使うべきでしょうかが、ここは感覚を鍛えるために自分の感覚で7分割します。

それとY軸で1分割した場合、同じ幅の分割をZ軸でもする必要があります。同じくらいの幅をなんとなく感覚で描けるのが理想ですが、45度に線を伸ばすという方法もあります。この斜線の長さは√2で1.4くらいですね。いずれ補助線がなくてもこの45°感覚が頭に染み付けばいいんですけどね。

ここから1分割を7つに複製していきます。練習ではない場合は、定規を使えばいいと思います。練習の場合は自分の感覚で作っていきましょう。もちろん45度線を使うこともできますが、距離が長くなるので微妙です。

次は1/3の線をつくります。Y軸的には2/3ですね。すこし曲がってますね。直線の引き方は手首ではなく腕で引くとか合った気がしますが、ここでは保留して前に進みます。

次は7*6.33の立方体を作り、そこに球体をつくります。

次は3.5あたりから直線を下に引きます。正確には3.5+1/3あたりです。ややこしいですよね。つまり3.66・・ですかね。このへんの数値はまだ確定していない目安ですが、このくらいでいいんじゃないかと思います。

次は顎あたりまで、鼻からZ軸0まで線を伸ばします。Y軸は2くらいでいいと思います。そこからZ軸1.5、Y軸に4あたりまで斜線を伸ばして、球体まで直線を伸ばせば基本形の完成です。

よくみればY軸がすこし長いですね。最初の0-1と6-7を比べると、長くなってしまっていることがわかります。これらは積み重ねで軽減していくことを期待します。

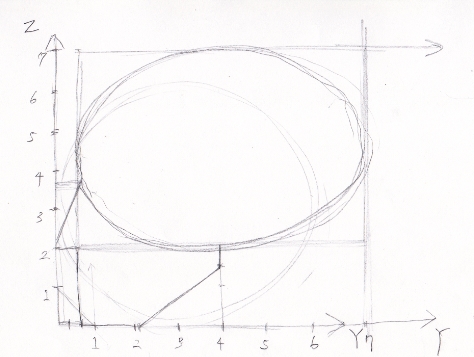

もう一回やり直してみました。すこしはましになってますね。

とりあえずここまでが側面の顔の基本形です。

後は首や細部を付け足すだけですが、どうしましょうか。複雑に入り組んでるので図形として理解するのが難しいんですよね。まずはこのあたりまでなら簡単にできそうです。後はなんとなく後部を描く、というわけにはいきませんかね。

後は首や細部を付け足すだけですが、どうしましょうか。複雑に入り組んでるので図形として理解するのが難しいんですよね。まずはこのあたりまでなら簡単にできそうです。後はなんとなく後部を描く、というわけにはいきませんかね。

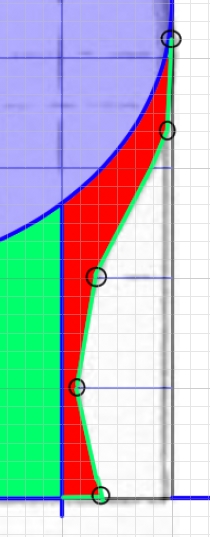

なんとなくよりすこし指標をもたせるとしたら、こんなふうに点を想定するといいかもしれません。この部分は髪の毛も含んでいるかもしれませんね。より正確な頭部はもうすこし小さそうです。

どのようなグリッドを想定しているかわからないので割合でいいますと、下から1/3、1/6、1/3..といったように直線で座標をつなぐようなイメージをもたせるのです。これで基本形完成ですね。

次回の予定

次回は目をグリッド化して理解していきたいと思います。

参考文献

【参考文献】

2:スカルプターのための美術解剖学: Anatomy For Sculptors日本語版

3:スカルプターのための美術解剖学 2 表情編 (Anatomy of Facial Expression 日本語版)

参考文献

人体の描き方関連

ルーミスさんの本です。はじめて手にした参考書なので、バイブル的な感じがあります。

人体のデッサン技法 ジャック・ハムも同時期に手に入れましたが、比率で考えるという手法にルーミス同様に感動した覚えがあります。ルーミスとは違う切り口で顔の描き方を学べます。

解剖学関連

スカルプターのための美術解剖学: Anatomy For Sculptors日本語版 スカルプターのための美術解剖学 2 表情編

一番オススメの文献です。3Dのオブジェクトを元に作られているのでかなり正確です。顔に特化しているので、顔の筋肉や脂肪の構造がよくわかります。文章よりイラストの割合のほうが圧倒的に多いです。驚いたときはどのような筋肉構造になるか、笑ったときはどのような筋肉構造になるかなどを専門的に学べることができ、イラスト作成においても重要な資料になります。

こちらはほとんどアナログでイラストがつくられています。どれも素晴らしいイラストで、わかりやすいです。文章が少し専門的で、難しい印象があります。先程紹介したスカルプターのための美術解剖学よりも説明のための文章量が圧倒的に多く、得られる知識も多いです。併用したほうがいいのかもしれません。

遠近法関連

これが一番おすすめです。難易度は中です。

これは難易度は小ですが、とてもわかりやすく説明されています。

スコット・ロバートソンのHow to Draw -オブジェクトに構造を与え、実現可能なモデルとして描く方法-

難易度は大ですが、応用知識がたくさんあります。

色関連

やはりこれですかね。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。