はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

3点のうちどこにも収束しない線とは

パースにおける「斜めの物」とはなにか

まず大前提として、「斜めの物」とは一体なにかというややこしい問題がある。

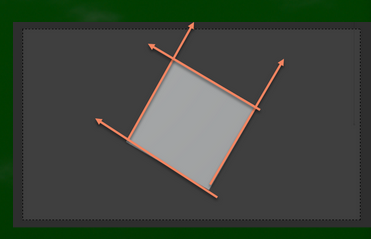

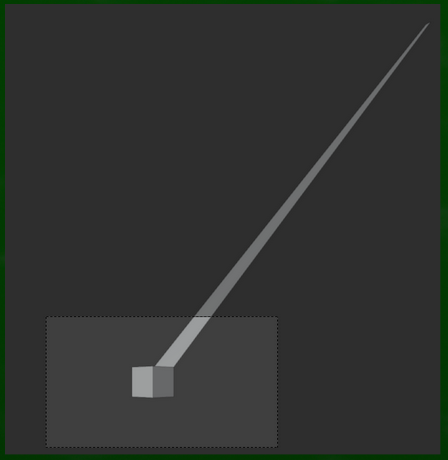

第一に、一点透視図法において観察者の肩と平行ではない物体の場合は「斜めの物」だといえる。この場合の斜線はどこにも収束しないようにみえる(収束せず、平行なまま)。

第二に、三点透視図法において観察者が頭を傾ける場合である。

ただし、先ほどと違って収束するように見える。

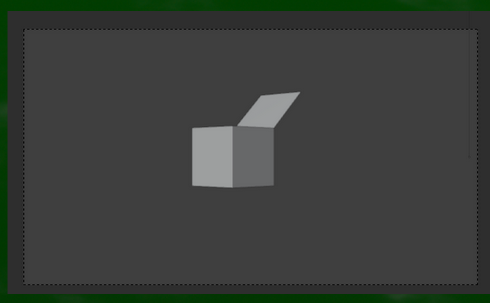

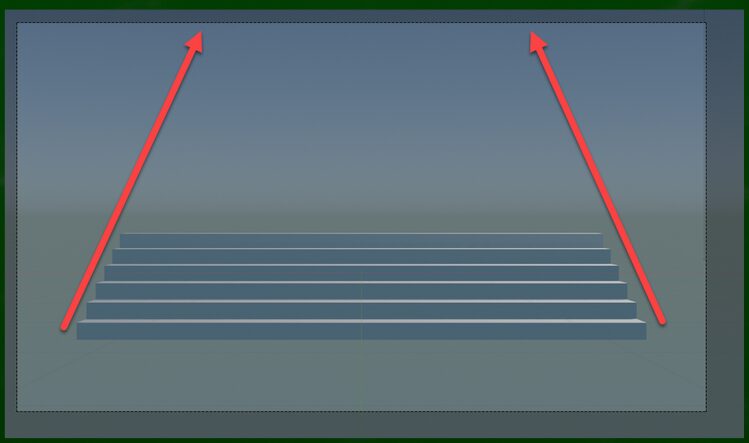

積み木ケース

たとえば積み木の屋根を作る場合はそこまで大変ではない。立方体の中心位置に向かって斜線を伸ばしていくだけで描くことができるからである。

積み木の屋根の線は収束しているように見えない。このケースを仮に「積み木ケース」と名付けておく。

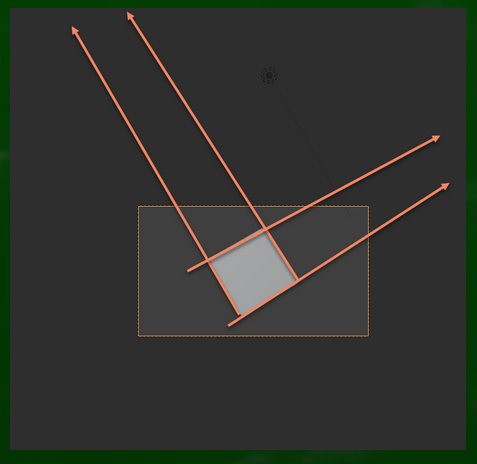

段ボールケース

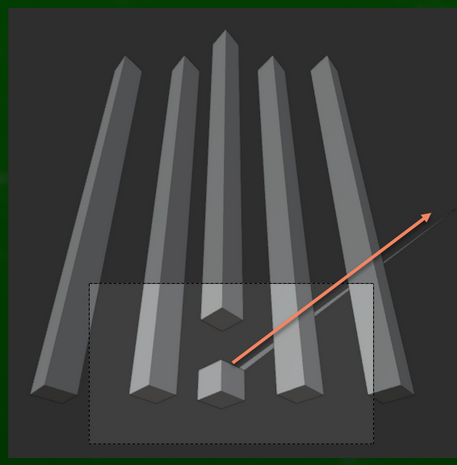

一方で、どこかに収束していそうな斜めに見えるものがある。

ためしに限界まで伸ばしていくと、収束していくように見えることがわかる。

このケースを仮に「段ボールケース」と名付けておく。

この段ボールケースの場合、上に消失点があるように見える。

しかし、三点透視図法における第三の消失点ではない場所へどうやら収束していくように見える。

追加消失点とは

追加消失点とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

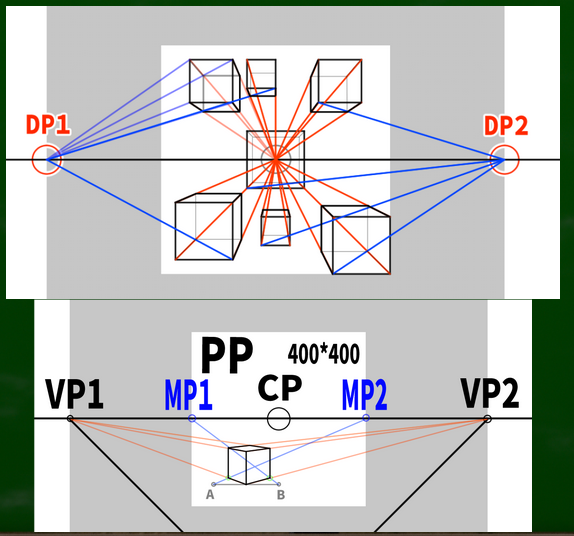

一点、二点、三点ではない、描画のための便宜上の消失点を追加消失点と呼ぶことがある。特別な消失点(SVP)と呼ぶ人もいる(ロビー・リーなど)。

たとえば一点透視図法で立方体を描く際に用いた対角線の消失点(DVP)も追加消失点であり、二点透視図法で立方体を描く際に用いた測点(MP)も追加消失点である。

いずれも立方体を構成するために用いる便宜的な消失点である。

傾斜消失点とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

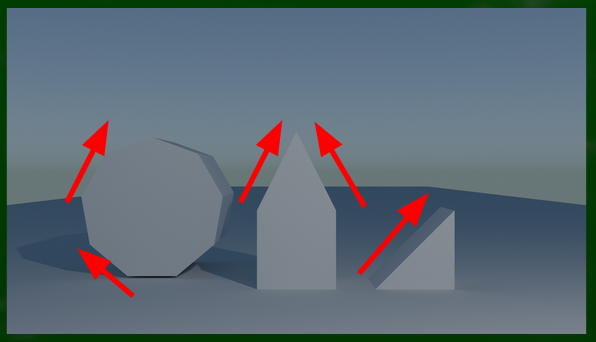

今回紹介する消失点は「傾斜消失点」である。

傾斜消失点(英:inclined vanishing point):斜面や階段、斜めの構造物などの斜線が収束する消失点。

今回はIVPと略して使用することにする。ポイントは、立方体を描くためではなく、斜めの物体を描くために用いるという点である。

階段の傾斜消失点はどこにあるのか、そもそも階段はどう傾斜しているのか

たとえば「階段」がその顕著な例とされている。しかし一般的な階段は直方体から構成されており、直方体は立方体から構成することが可能である。

それゆえに、傾斜消失点が必要なようにはみえない。

問題は楽かどうかである。追加消失点があったほうが楽に階段が描けるなら、知っておくにこしたことはない。

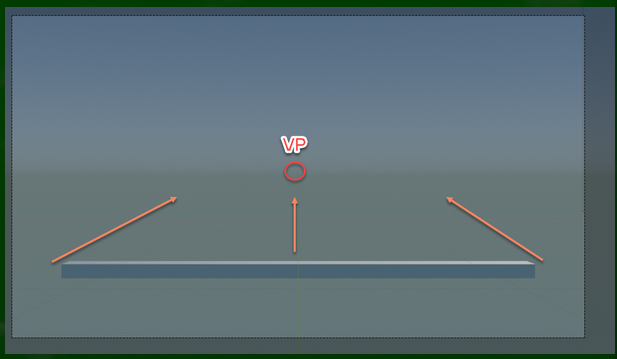

直方体を積み重ねて階段を作っていくと、どうやらVPとは違う点に収束していくように見える線が見えてくる。

この先にある点が「傾斜消失点(IVP)」である。

もっとも、横から見たら階段も斜めに見えるという点がポイントだろう。収束するから斜めに見えるのではなく、収束せずとも、平行投影においてすでに斜めである。その意味で、坂なども傾斜消失点が必要になるオブジェクト(物)だといえる。

一点透視図法を用いて階段を描く方法

まずは階段の傾斜角を把握する

傾斜消失点が階段の作画に便利そうだなということは理解できる。では、傾斜消失点の位置はどのように求められるのか。

まずは比較的簡単な一点透視図法を用いて考えてみよう。

まず収集するべきは「情報」である。

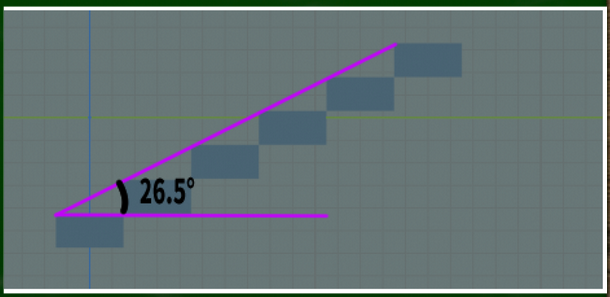

目の前の階段の「角度」はどのくらいなのか。一般的な階段の傾斜角(勾配角度)はおよそ30度から35度くらいらしい。ちなみに先程の階段の角度はおよそ26.5度である。

階段には蹴上(けあげ)と踏面(ふみづら)という2つの要素があるらしい。たとえば先程の階段では踏面が30センチ(y,奥行き)、蹴上が15センチ(z,高さ)である。計算すると、およそ26.5度であるということになる。ようするに、奥行きと高さの比率によって傾斜角が決まるのである。

・計算式

θ = arctangent(15 ÷ 30)

= arctangent(0.5)

≒ 26.565°

傾斜角を35度にしたい場合は蹴上と踏面の比率をおよそ0.7の比率にすればいい。

たとえば踏上が21で踏面が30の場合、蹴上が17.5で踏面が25の場合などが考えられる。

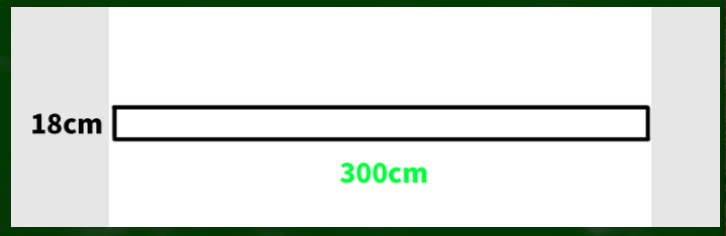

そして一般的な蹴上と踏面のサイズ感を調べると、蹴上は18センチ前後で、踏面は25センチ前後だという。蹴上を18センチ、踏面が26センチならば傾斜角はおよそ34.6度となる。数値をスッキリさせるために繰り上げて35度とする。

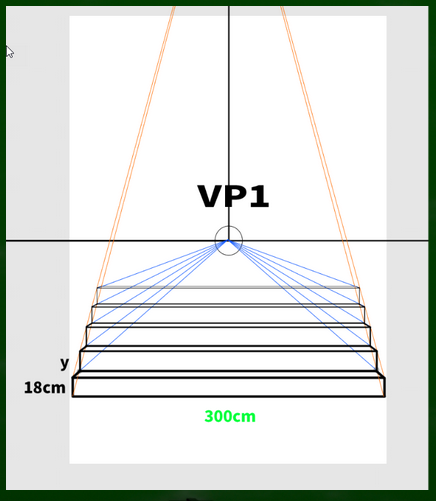

それぞれの寸法で作成したものがこちらである。横幅(X)は5mとした。

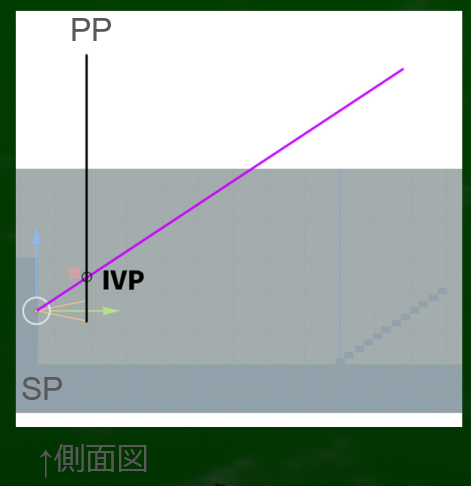

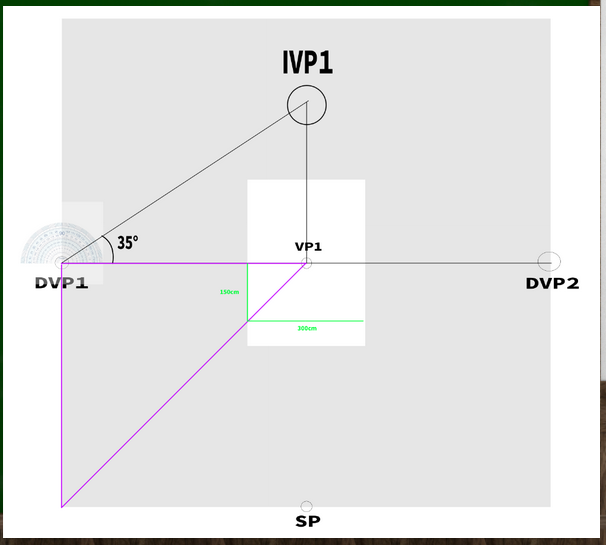

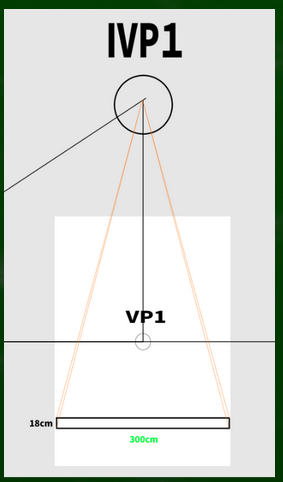

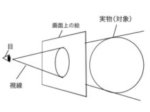

傾斜消失点(IVP)は観察者(SP、立点)から傾斜角を伸ばせばわかるという。

35度の角度で線を伸ばし、PP(画面)と重なる位置がIVPとなる。

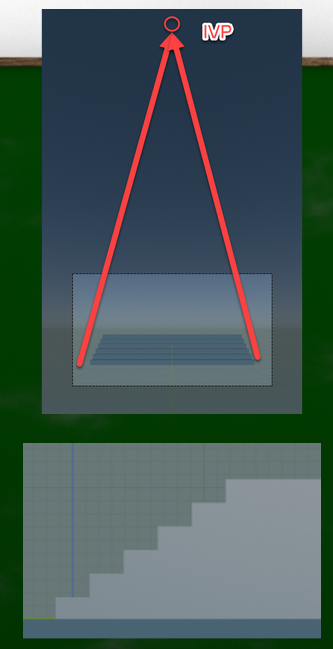

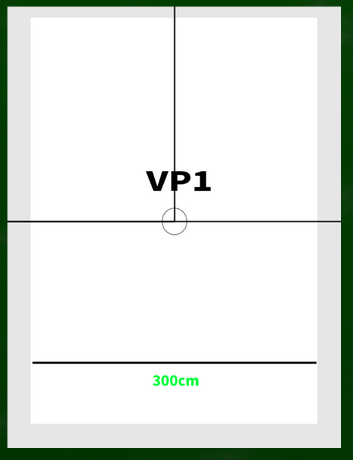

正面からみると、このような位置にIVPがある。

たしかに階段はIVPへと収束しているように見える。

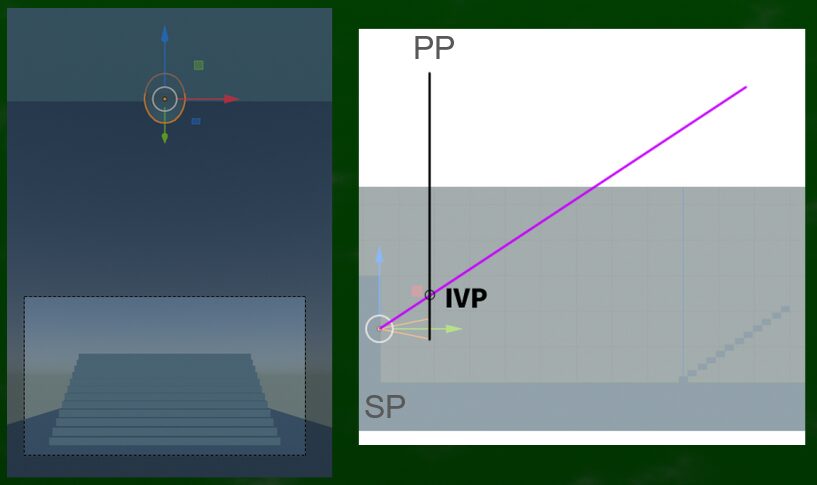

側面図を使用しないで、透視図だけでIVPの位置を把握する方法

しかしここで個人的な問題がある。今まで「側面図」をほとんど利用したことがない。

IVPの位置を把握するために側面図をいちいち用意するのは面倒だ。透視図だけでなんとかならないだろうか。

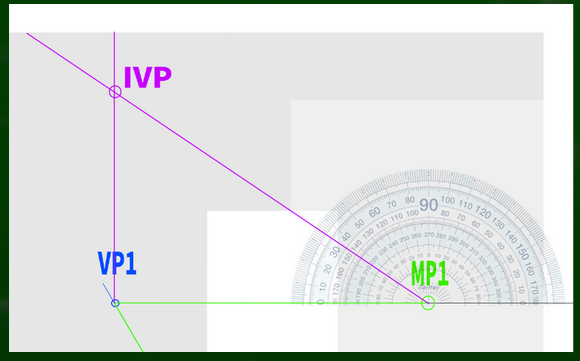

透視図上に側面図上の立点をとり、そこから(今回は)35度の斜線を伸ばし、CP(VP1)の真上に来る位置がIVPとなるという。

透視図上に側面図上の立点をどうとるのかは曖昧だが、おそらく一点透視図法の場合はDVPと重なるのではないだろうか。SPからCPへの距離Xと等しい点を左右にとるとすれば、距離XをCPから左(もしくは右)にとった位置がDVP1となるからである。

図にするとこのようになる。

※DVPなどの一点透視図法に関する説明は第三回の記事を参照してください

【第三回】パースの基礎を学ぶ:一点透視図法で立方体を作成する方法、対角線の消失点について

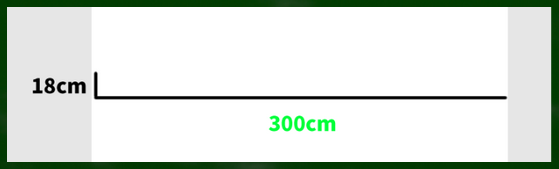

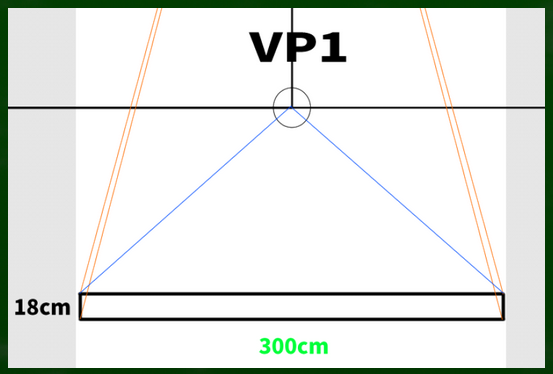

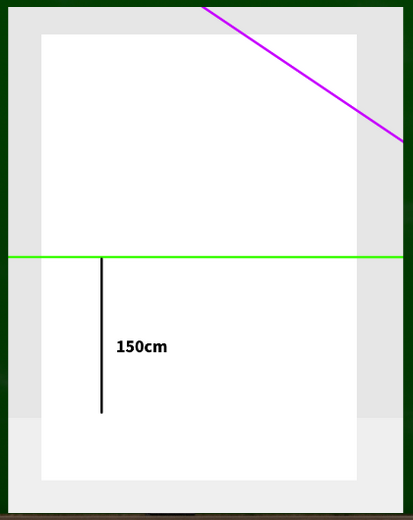

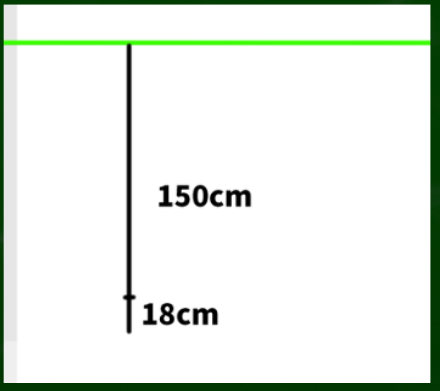

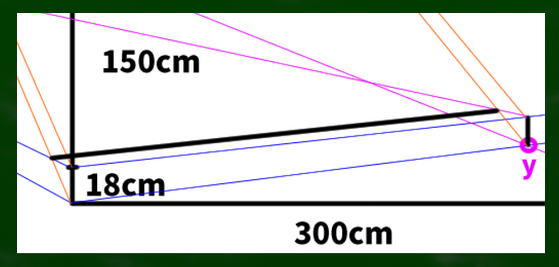

今回は視高が150センチなので、この高さは相対的に150センチとなる。

この幅の2倍が3メートルである。3メートルを階段の横幅であるとする。

今回は画面の中央に階段を移動させておく。

階段の高さを把握する

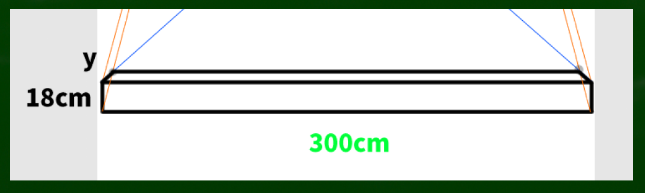

階段の高さは18センチである。定規などで測って割り出していく(たとえば先程の1.5メートルの幅が実測10センチならば、18センチの実測は18(10/150)=1.2センチとなる)。

デジタルなら座標情報を参照しながら把握していけば簡単である。

これで基盤となる第一階段が完成した。

奥行きの指標点を見つけていく

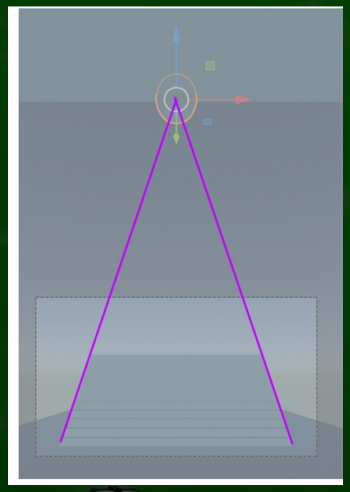

次に、各頂点をIVPへと伸ばしていく。

VP1(消失点)にも伸ばしていく。

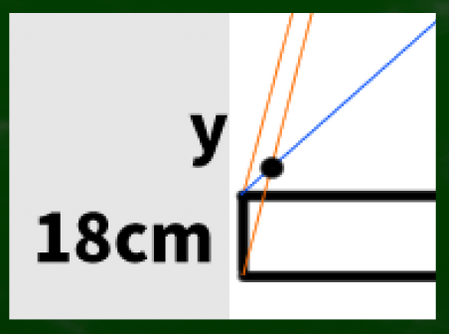

IVP1へ伸ばした線と、VP1へ伸ばした線が交差する点が階段の奥行きの指標点(y)となる。

奥行き情報をもとに階段を描くとこのようになる。

あとはこの手順を繰り返していくだけである。

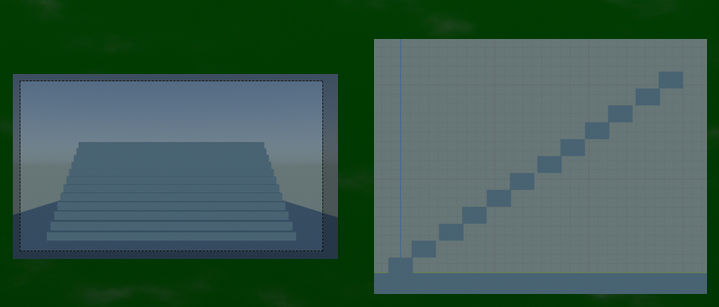

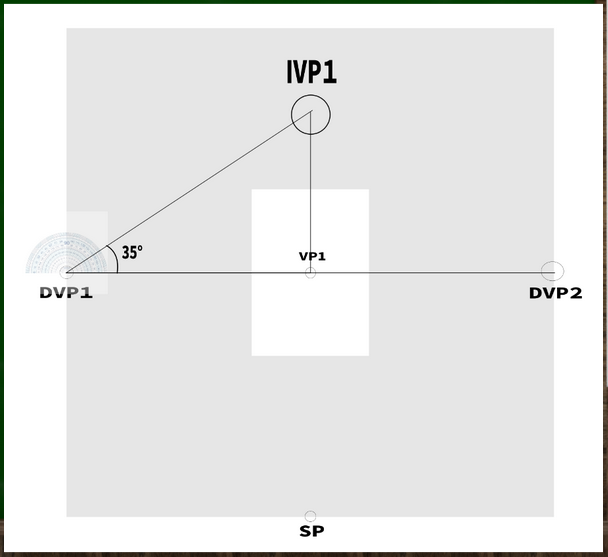

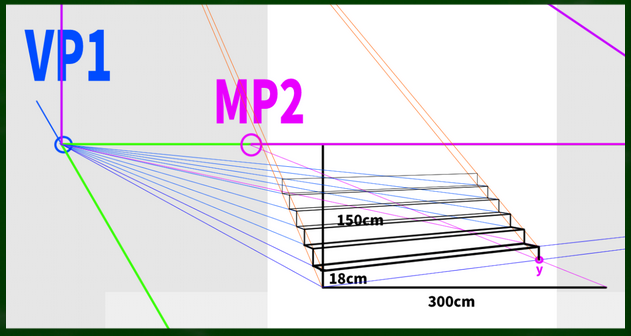

二点透視図法を用いて階段を描く方法

傾斜消失点を見つけていく

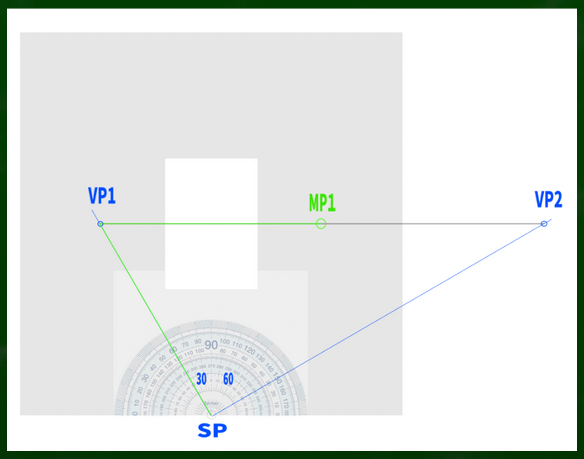

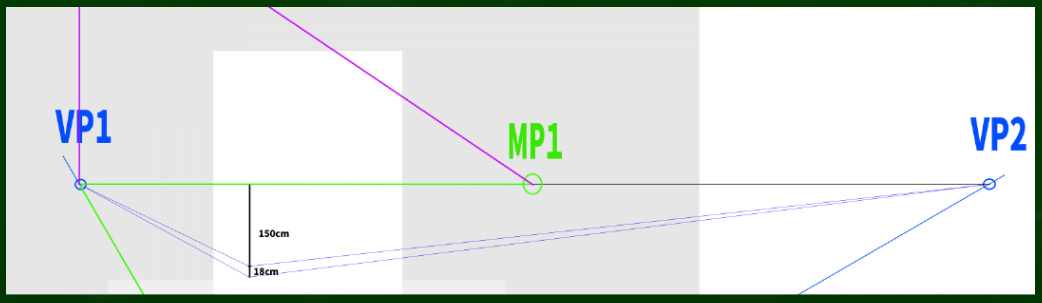

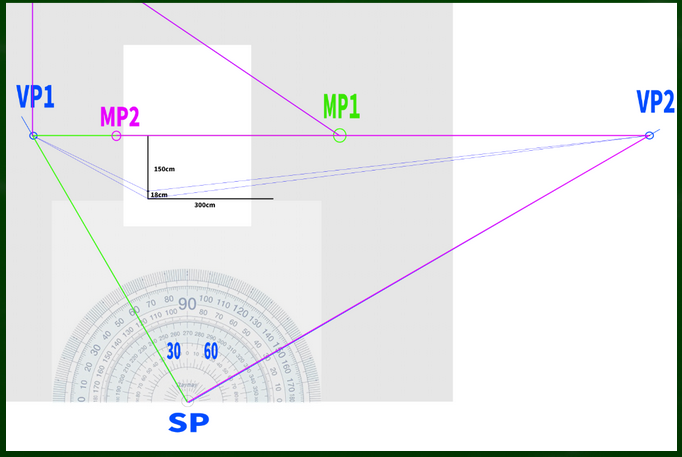

今回は左に30度、右に60度の二点透視図法を用いる。

※二点透視図法の細かい知識については第六回の記事などで参照してください

【第六回】パース基礎:「二点透視図法で立方体を作成する方法」を解説

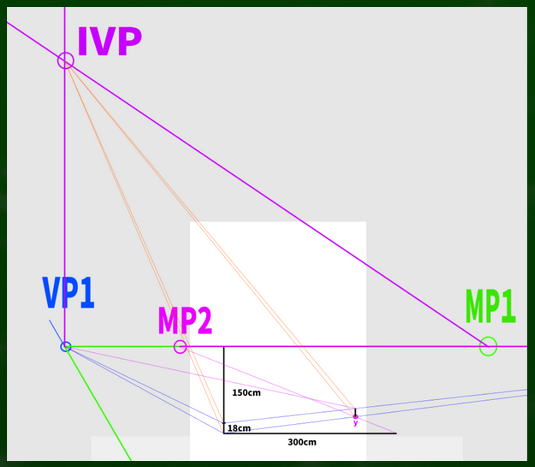

MP1から、傾斜35度の直線をVP1の真上にくるまで伸ばしていく。ここで交差する点がIVPである。

任意の垂線を設定する

次に、任意の位置に垂線を設定する。一点透視図法と同じように、まずは視高の150センチを基準として高さ18センチを把握していく。

今回はこのあたりを150センチの基準とする。

階段の高さを求めていく

階段の幅の高さを求めていく。

一点透視図法と同じように、定規などで測り比率から高さを見つけていく(二点透視図法の場合も垂線は収束しない)。

奥行きの参照点を見つけていく

VP1とVP2へ線を伸ばしていく。

階段の幅は3メートルとする。奥行きを調べるために、MP2を探していく。

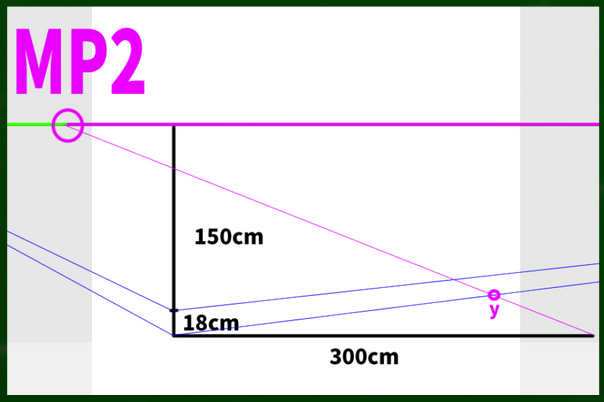

3メートルの線の端からMP2へと線を伸ばしたときに交差してできるこのy点が奥行きの参照点となる。

次に、IVPを用いて2段目以降を作っていく。各頂点からIVPへ向かって線を伸ばしていく。

交差する点が奥行きとなり、最初の階段が完成する。

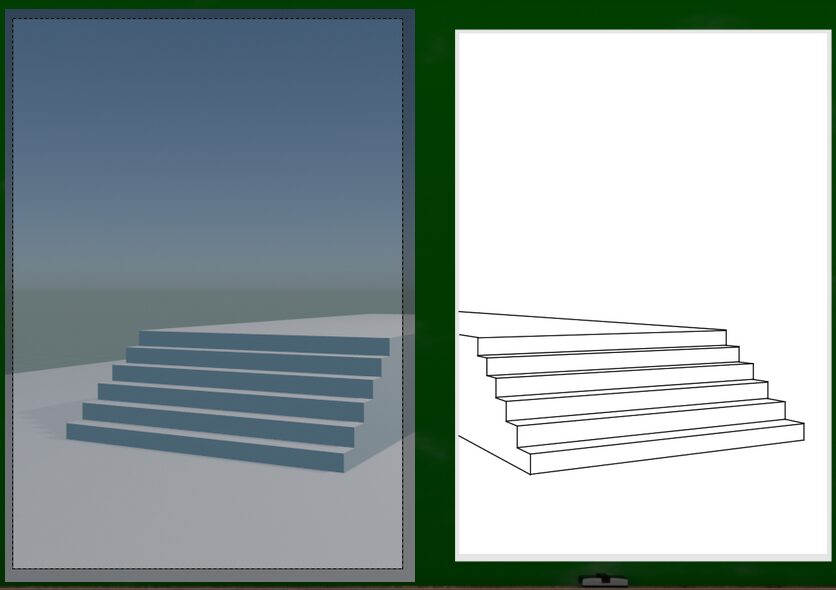

あとは同じ作業を続けていくだけで完成する。

きれいにするとこのようになる。

次回の予定

(おそらく)階段以外の追加消失点のケースを検討したい。

チャンネル登録をしていただけると更新頻度が上がるかもしれません!よろしくお願いします!

参考文献

初心者でもわかりやすい本

ロビー・リー「超入門 マンガと図解でわかる! パース教室」

・パース全般の基礎において一冊目にこれを手に取るのに適している。 ・私は「パース!マンガでわかる遠近法」よりも平易に、かつ丁寧に説明されていると感じた。それゆえに、初心者は特に一冊目にこの本をおすすめする。

デヴィッド・チェルシー「パース!マンガでわかる遠近法

・イラストが多く、わかりやすい。パースの基礎用語の説明もされていて、かつ平易にパースの使い方が説明されている良本。ただし、建築パースに特化しているわけではなく、「イラストレーション(漫画)」に特化している点を注意する必要がある。 ・パース全般の基礎を学ぶという目的において一冊目にこれを手に取るのに適している。

上級者向け

「スコット・ロバートソンのHow to Draw -オブジェクトに構造を与え、実現可能なモデルとして描く」

「スコット・ロバートソンのHow to Draw -オブジェクトに構造を与え、実現可能なモデルとして描く」

絵を描く、特に線画に特化した本。小難しいが広く、深く説明されている良本。

山城義彦「現代パースの基本と実際」

・パースの歴史や細かい用語が説明されていて便利。ただしメインはイラストレーションではなく「建築パース」に特化している点を注意する必要がある。 ・かなり小難しく説明されている(建築パースゆえにそうならざるをえないのだろう)。例えるなら文系が理系の数学を見たときのあの感覚に近い。建築家ならば通らなければならない道ではある。ただし、この本はだいぶ古く、現代ではコンピューターグラフィックスをもっと多用して楽をするのだと感じた。ただし、楽をするにもその原理を知っておいて損はない。

その他

参考サイト:パースフリークス(URL)

「デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則 改訂版 -色、光、構図、解剖学、遠近法、奥行き」

「デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則 改訂版 -色、光、構図、解剖学、遠近法、奥行き」

・全般的な絵の知識が語られている本であり、パースに割かれる箇所は少ない。ただし、それなりにそれぞれ濃く説明されている本である。 ・パースを学ぼうとしてとる本ではないが、絵の描き方を学ぼうとする場合は選択肢に入ってくる。ただし高いのが難点。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。