目次

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

パースグリッドとは

パースグリッドとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

パースグリッド(英:Perspective grid):透視図法に基づいて描かれる、空間の奥行きや比率を正確に表現するための補助線の格子(こうし)のこと。

要するに、線を描くためのガイドライン(指標、案内)というわけだ。ちなみに格子とは細い木などをたてよこに、間をすかして組んだものを一般的には意味する。鉄格子などをイメージするとわかりやすい。

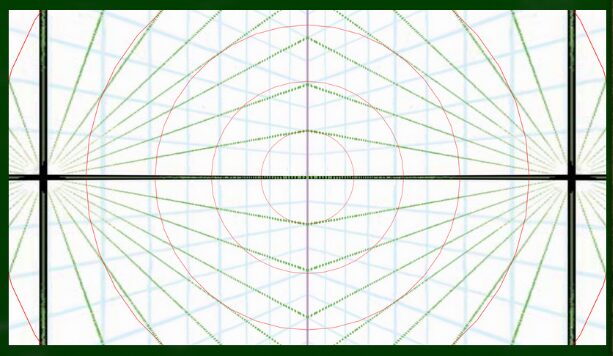

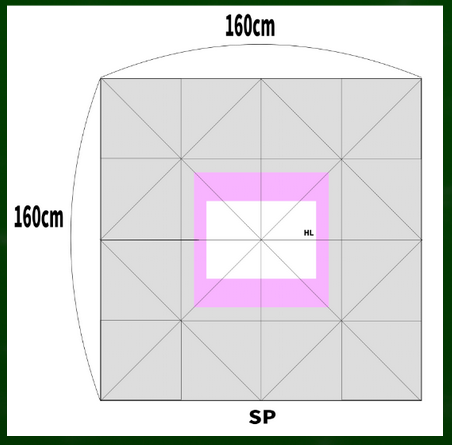

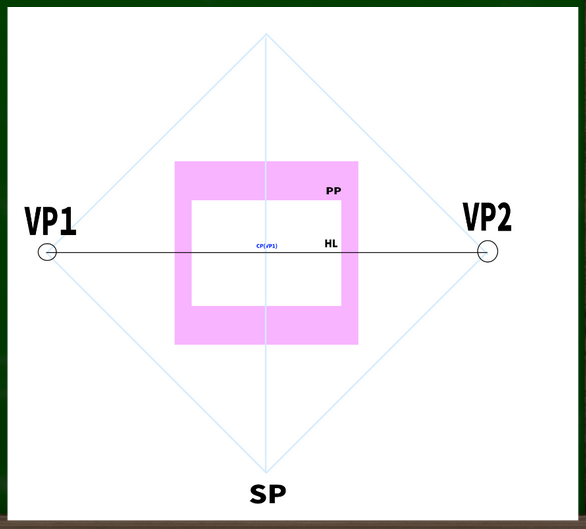

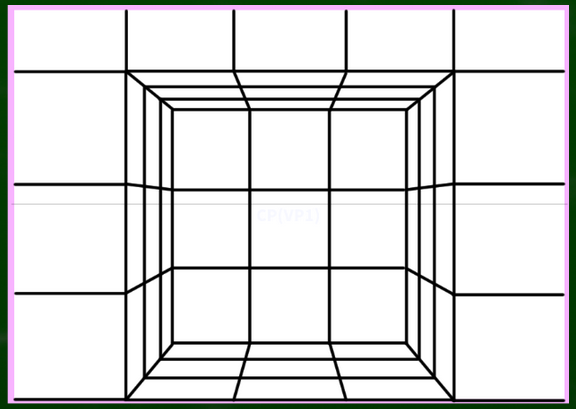

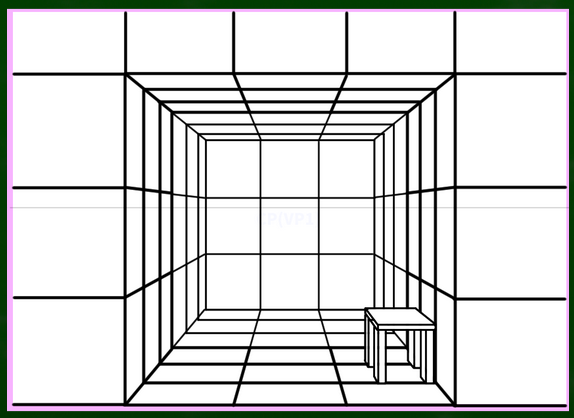

たとえばパースの参考書で有名なマグ本(2)ではこのようなパースグリッドが紹介されているので引用する(上の画像)。

正直、初見だとどう使っていいのかわからない。使い方も細かくは説明されていない。今回の動画ではパースグリッドの使い方を少しでも理解していきたい(今回、右の画像のパースグリッドを紹介したり作るわけではない)。

ガイドラインはなぜ必要なのか(スケール問題)

遠近感がおかしい絵の具体例

ガイドラインがない状態で絵を描く場合を考えてほしい。まず困るのは「スケール」である。いわば「サイズ感」である。

スケール感が適切ではないと、遠近感がおかしい絵(下手に見えてしまう絵)ができてしまう。

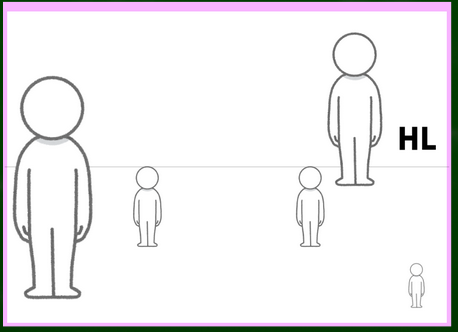

たとえば上の絵はどこかおかしい。

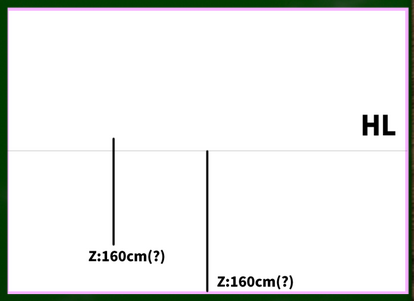

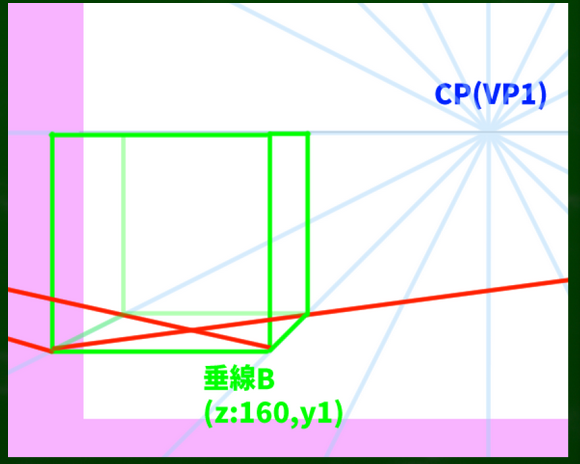

Q:たとえば160センチの人間を1メートル奥に移動させたい場合、いったいどうすればいいのか。

※zは高さ、yは奥行、xは幅を意味する

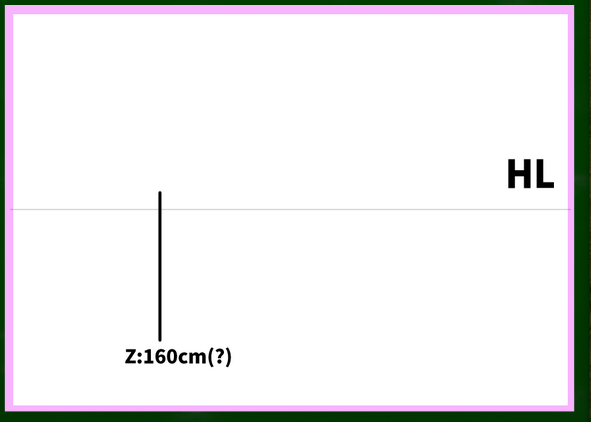

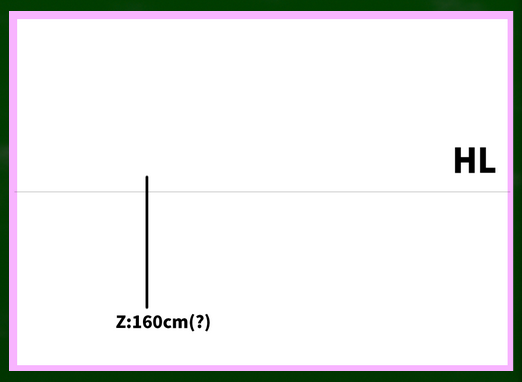

そもそもこの垂線が160センチだといえる根拠はどこにあるのか。画面(PP)に適当(任意)に線を引いて「この線は相対的に160センチである」と宣言していいのか。

このスケール問題はガイドラインの問題だけではなく、そもそもパース全体の問題でもある。先程の宣言の答えが仮に「よい」だったとしても、それ以外との線の「関係」を考えるためにもガイドラインが必要になる。

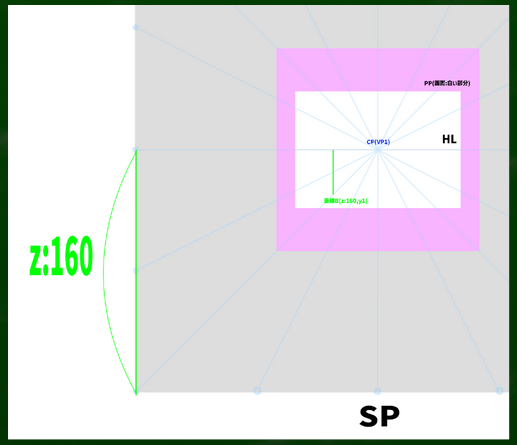

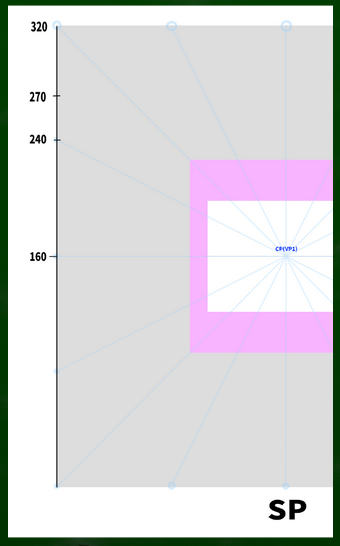

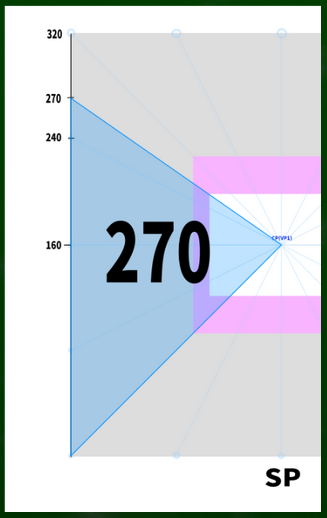

パースの場合、「水平線(HL)は観察者の目の高さ(IL)と等しい」という前提がある。たとえば立点(SP)の観察者が170センチだった場合、およそ160センチあたりが目の高さとなる。

しかし、だからといって自動的にPPの端からHLまでの垂線の高さが160センチになるわけではない。

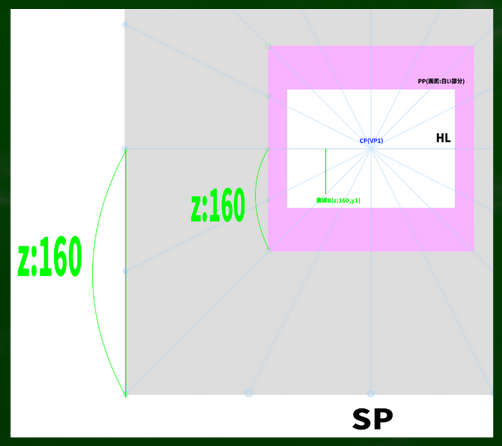

立点を参照点とする

そもそも画面(PP)の切り取り方は任意であり、視円錐の取り方によって範囲が異なるので、参照点とすることは難しい。

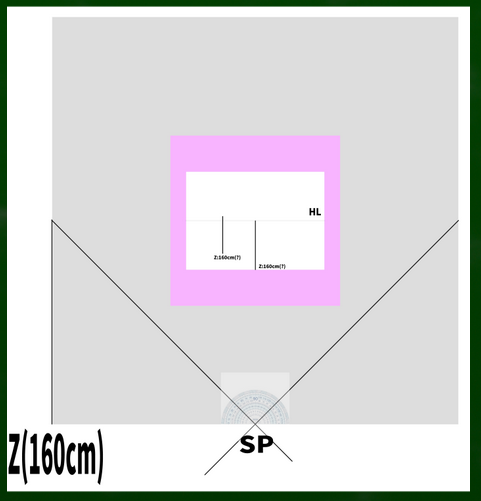

そこで、より任意ではない参照点はどこかという話になる。まず思い浮かぶのは、立点(SP)である。

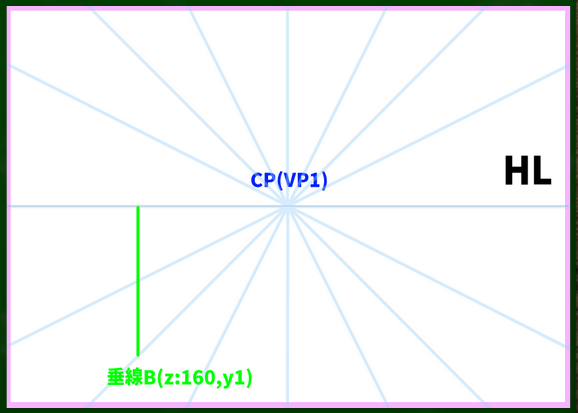

立点(SP)から縦に高さを伸ばし、その長さが水平線(HL)と重なる位置は、160センチであるといえるのではないだろうか。

たとえばすぐ隣に同じ身長の人がいるとして、同じ身長に見えない(収束して見える)という現象は生じにくい。まさに自分と同じくらいにみえるはずである。「富士山が遠くに見えて小さく見えてしまう」のと同じ現象は生じないはずだ。

図にするとこのようになる(この図だとすぐ隣りにいるわけではないが、すぐ隣の高さを延長させたと考えればいい)。

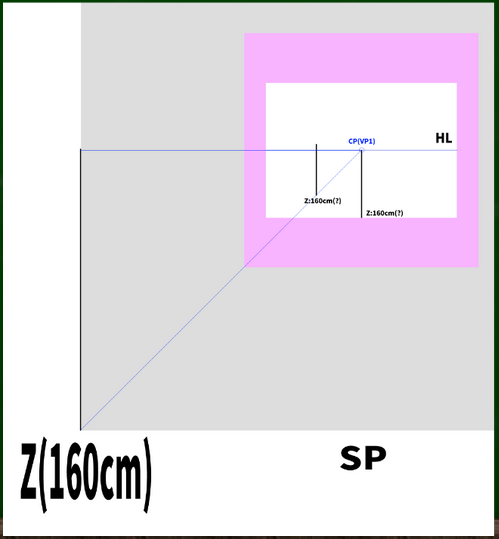

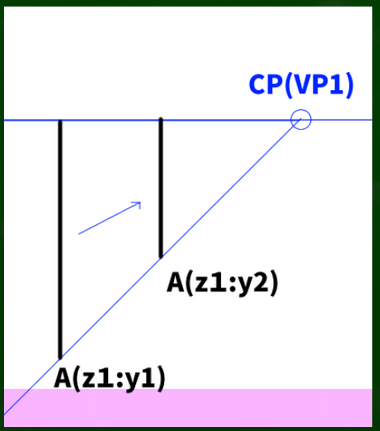

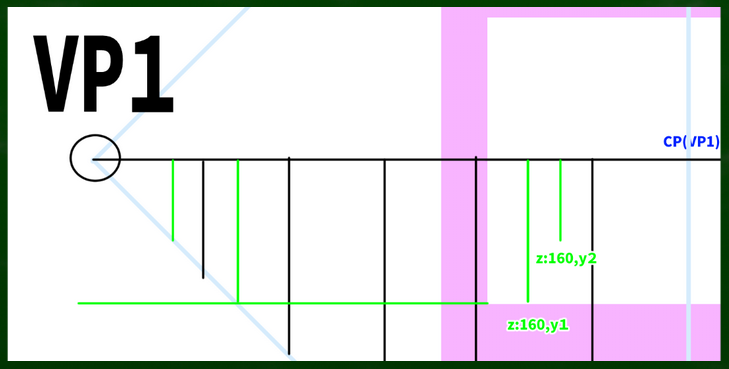

このZから視心(CP)、つまり一点透視図法の消失点(VP)へと線を伸ばしていけば、160センチがどのくらいかを把握することができると仮定する。

この範囲の線は、絶対的な長さはすべて異なるが、相対的にはすべて同じ長さの160センチであるといえる。

※このように考えると、SPの観察者の身長次第で画面の垂線の高さが決まるといえる。たとえばさきほどの画面の任意の垂線を先に160センチだと仮定すれば、観察者の身長はもうすこし低いと仮定できそうだ(どちらを指標にするのかの問題でもある)。

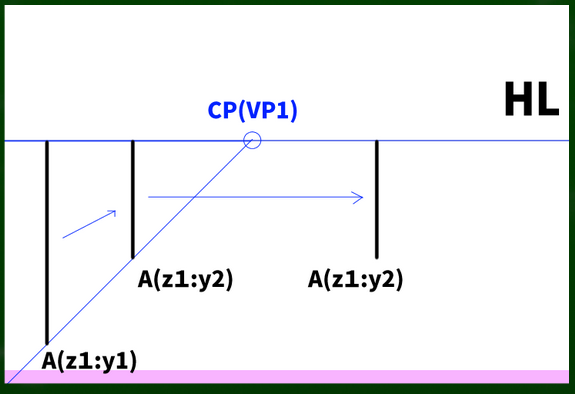

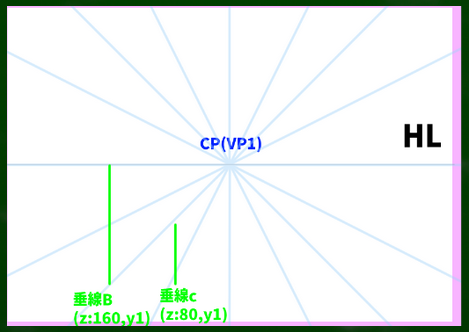

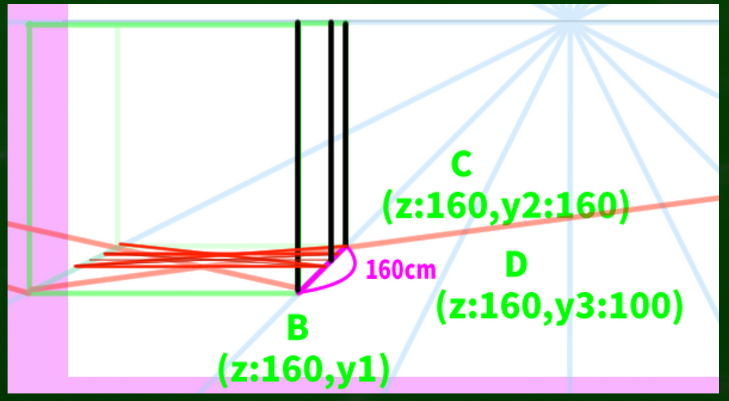

たとえば高さz1の垂線Aを奥行y1からy2へ移動させたい場合、先程の収束線をガイドライン(指標)にすることができる。

真横(x軸を任意の距離)に移動するときは同じ高さなので、ただ同じ長さの線をコピーすれば移動できる。

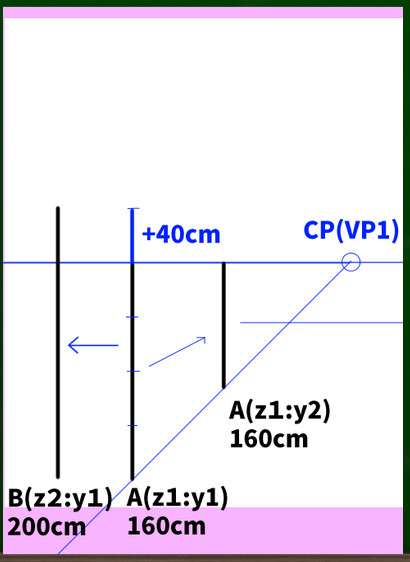

A(z1:y1)の左側に、高さ2メートルの垂線Bを設置するにはどうしたらいいのか。

まず、定規で測るという方法がある。一点透視図法において正面の垂線は収束しないため、比率を計算すればいい。たとえば垂線Aを4分割すれば、40×4となる。このうちの1/4を上に足せば、200となる。

図にするとこのようになる。

これでスケール感はなんとなく理解できた。つまり、あらゆる場所に適切なサイズ感を表現できるようになった。

しかし、「面倒であり、直感的に描くことができない」という大きな問題がある。もっと簡易的なガイドラインはないのか。それがパースグリッドが必要とされる理由であるといえる。

最も簡易的なパースグリッド:集中線型

[1] 一点透視図法の場合

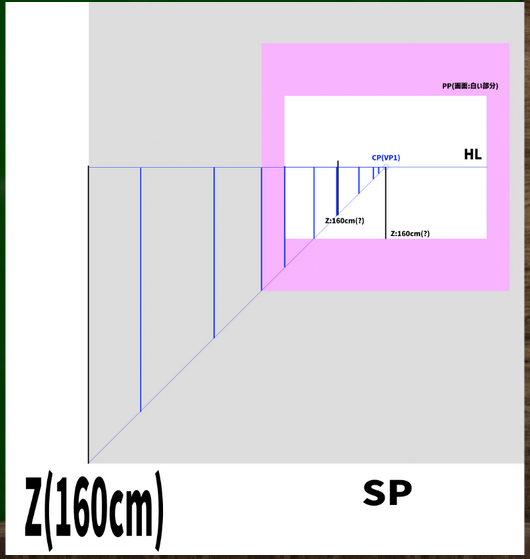

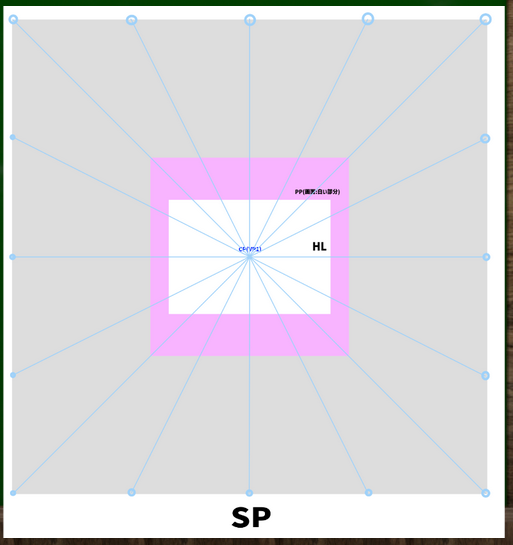

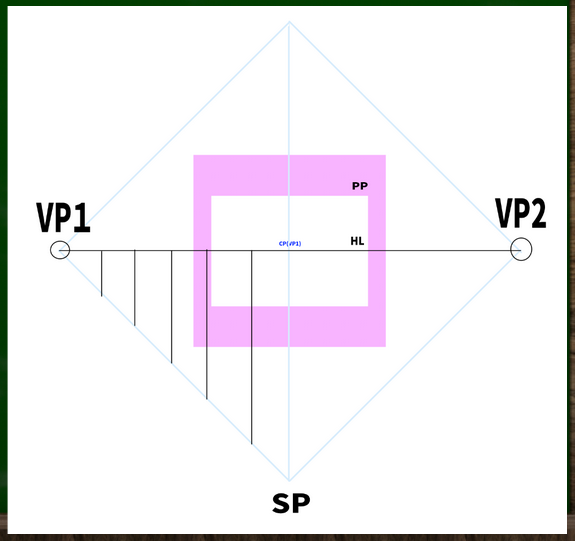

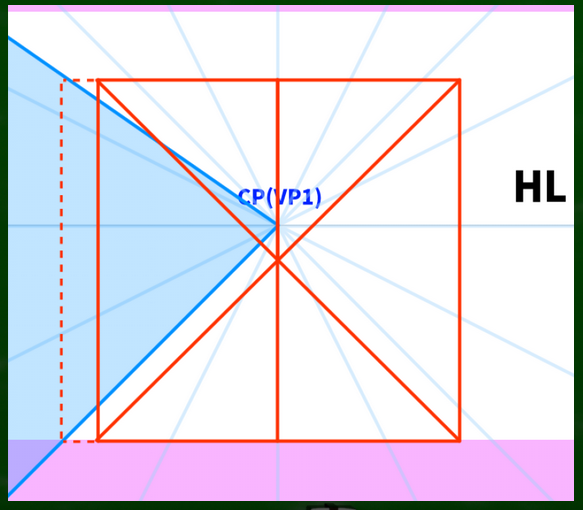

単純に、任意の位置からCPへ向かって適当に引いていくだけのパースグリッドである。前の項目の160センチの指標を前提として作成していく。

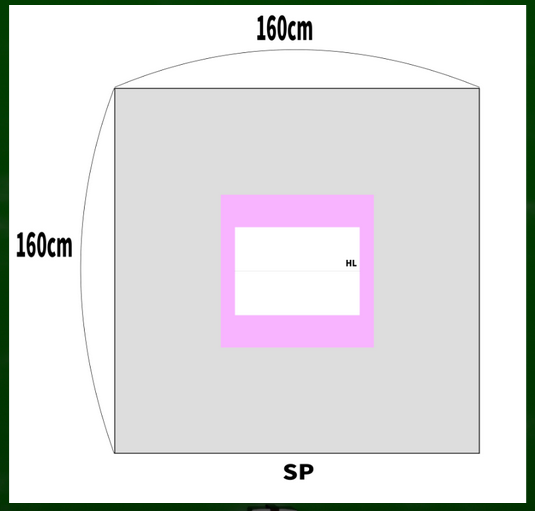

まずSPの位置を使って160センチの高さの線を把握し、その高さを基準とした正方形を作る。

今回は画面内がぴったり45度視円錐(ピンク部分)なので、ちょうど90度視円錐がぴったりおさまる正方形となる。※視円錐については第四回の記事で説明している。

【第四回】パースの基礎を学ぶ:パースにおける視円錐とはなにか、その設定方法

次に、定規や分割線を使って、細かくメモリをつけていく。今回は4分割としておく(分割法を使わない場合は、外側だけ分割すればいい)。もっと集中線が欲しい場合は、さらに分割する。

建築をするわけでもないのでざっくりでもいい(フリーハンドでもいい)。今後も使い回しをする場合は丁寧に分割したほうがいいだろう。

あとはメモリにしたがって、消失点へと線を引いていくだけでパースグリッドが完成する。

パースグリッドは青色(ノンフォトブルー,例えばR:160,G: 210,B:250)にするという文化がある。青色の場合、パソコンなどで読み込んだ場合に色が移りにくく、また黒色と識別しやすいという利点があるようだ。

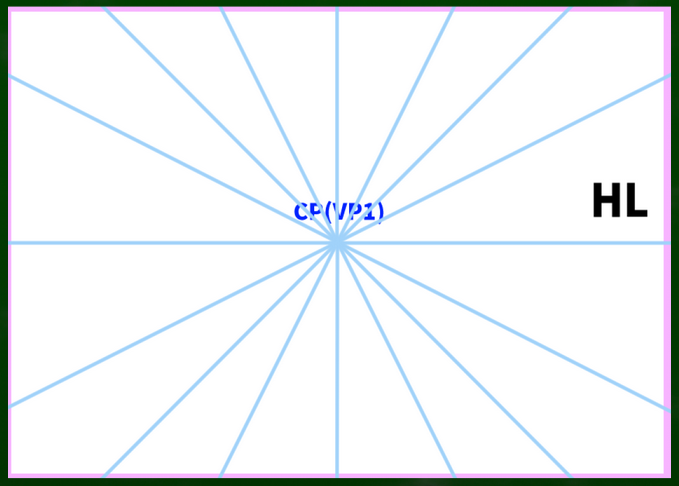

画面だけを表示させるとこのようになる(A4サイズ、595*842)。

このパースグリッドをどう使うのか。単純に、画面内で160センチのスケールを利用していくという方法が考えられる。

たとえばこの緑の垂線Aは160センチである。

なぜ160だとわかるかというと、先ほど4分割した正方形の2分割分が160センチであり、その延長線上にあるからである。

いちいち遠くの正方形を参照することが面倒なら、近くの正方形を参照するとより簡易になる(画面も正方形にすればより簡単になる)。

必ずしも毎回正確なスケールを把握する必要はない(定規で測る必要はない)。

たとえば、なんとなく「この垂線Bの半分くらいの物を隣に置きたい」というときは、(直感で)半分くらいにして隣にただおけばいい。そうすることで途切れることなく、直感的に絵を描くことができる。もちろん、ちょっとだけ線を足して170センチにするということも可能になる。

「塩胡椒を少々というセンス」とは

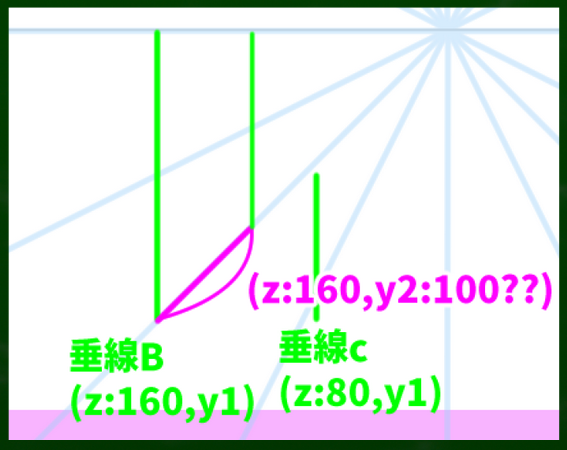

しかし奥行はどうだろうか。なんらかの指標がなければ、たとえば1メートル奥に垂線Bを動かすことは難しいといえる。

もっとも、絵を描くさいは「少し奥」といったように言語化される場合は多く、必ずしも正確なスケールは必要とされないだろう。料理のときに「塩胡椒を少々」というのと同じであり、毎回計量するわけではない。絵が上手い人は、いわば「塩胡椒を少々というセンス」が身についているといえるかもしれない。初心者はこのセンスを正解を通して身につける必要があるといえる(模写やデッサン、知識などで)。この目的意識をもつだけでだいぶ変わるだろう。

たとえば直感的に、「このくらいでいいや」と奥行y2を決めてしまうのもありかもしれない。

この場合、y1からy2の距離が1メートルとなる。もちろん、適切かどうかはわからない(すくなくとも、垂線BのZの高さよりは短くなるはずである)。

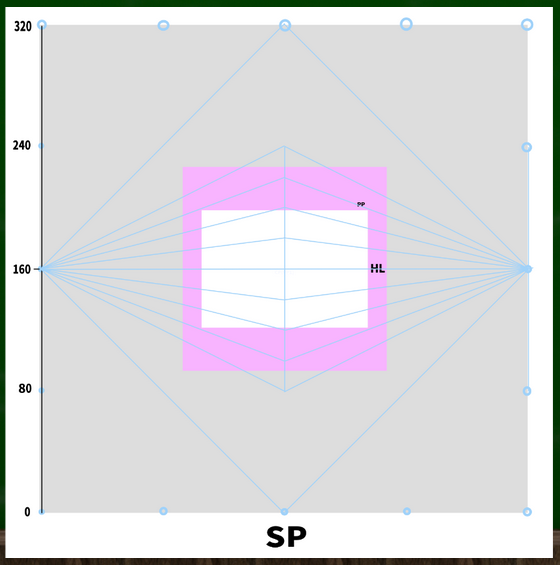

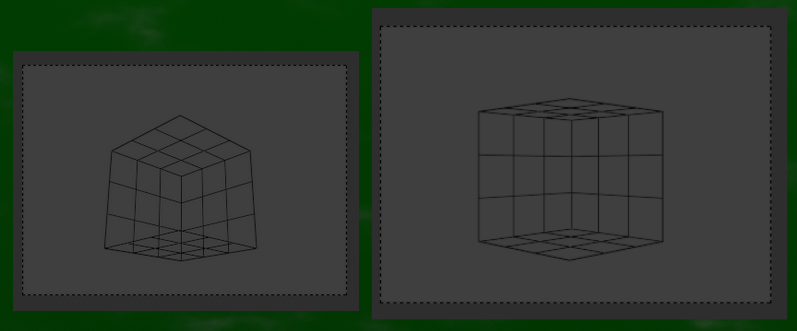

[2] 二点透視図法の場合

二点透視図法の場合も基本的に手順は同じであると仮定できる。

【第六回】パース基礎:「二点透視図法で立方体を作成する方法」を解説

まず、SPから2つの消失点へ線を伸ばし、ひし形を作っていく(今回は画面外の視円錐が45:45なので、左右対称になる)。

これで、160センチのスケールがいつでも把握できるようになった。

たとえばこの範囲はどこに線を引いても相対的には高さ160センチであると仮定できる。

画面内に収まるような指標を探したい場合は、このあたりをとるといいかもしれない。

※もちろん、他の指標を探して、上に移動させてさらに右に移動させれば画面内でも使用することができる。

ちなみに集中線を描くとこのようになる。

集中線のパースグリッドでは主に高さ(及び幅)の指標として役に立つ。しかし、奥行はなんとなくしかわからない。

より「正確な奥行きの指標」を教えてくれるようなパースグリッドというものはないのか。

それが次に扱うボックスのパースグリッドである。

より複雑なパースグリッド:ボックス型

[1] 立方体を作成して奥行の指標を作る

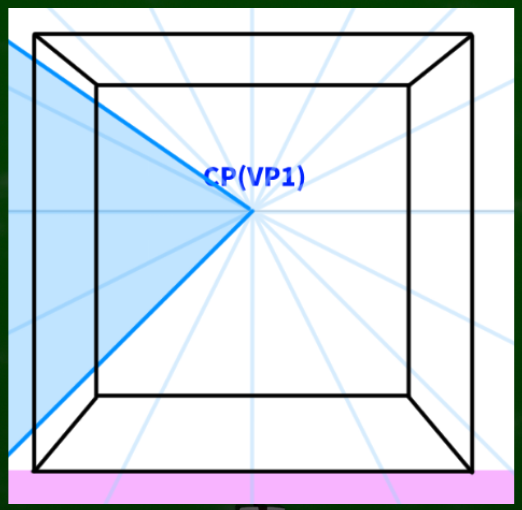

先程の集中線型のパースグリッドも、立方体を構成すると収束する奥行を把握することができる。

※立方体の構成方法は以前出した動画を参照してほしい(パース基礎第三回の記事など)。

【第三回】パースの基礎を学ぶ:一点透視図法で立方体を作成する方法、対角線の消失点について

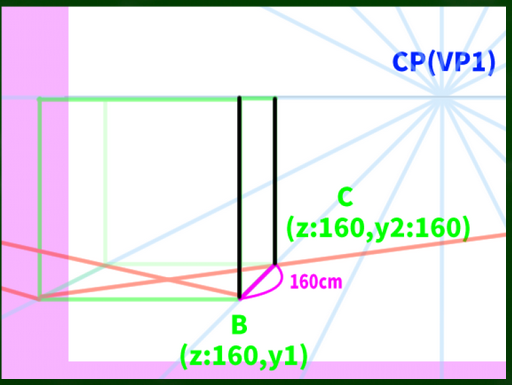

ためしにさきほどの垂線Bの立方体を構成してみた。

このピンク色の部分の斜線は垂線Bの高さよりも圧倒的に短く見えるが、実寸では同じ長さである(この斜線まで歩いていって真上から見ればわかる)。

つまり、このピンクの斜線は160センチあるということになる。

垂線Bから垂線Cまでの距離が160センチということを知っておけば、100センチだけ奥行を移動させたいといった指標にすることができる。

[2] 四畳半のグリッドルームを作成する

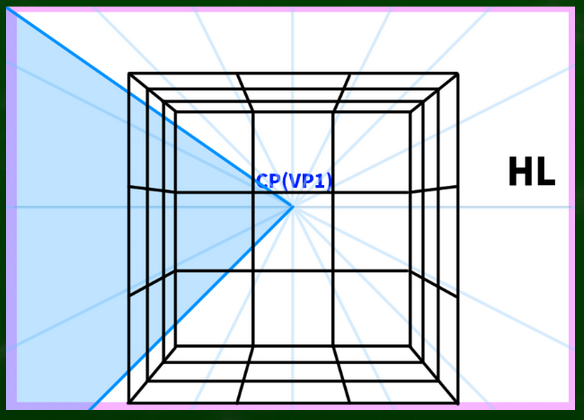

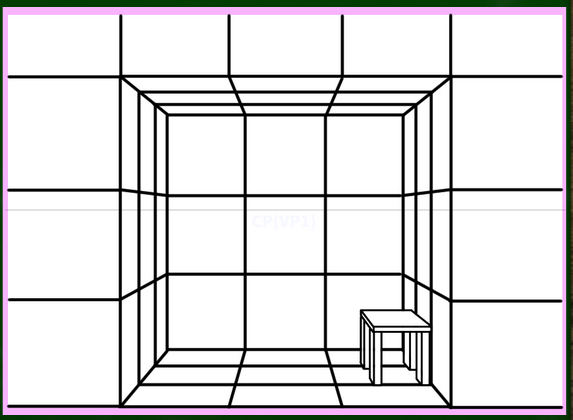

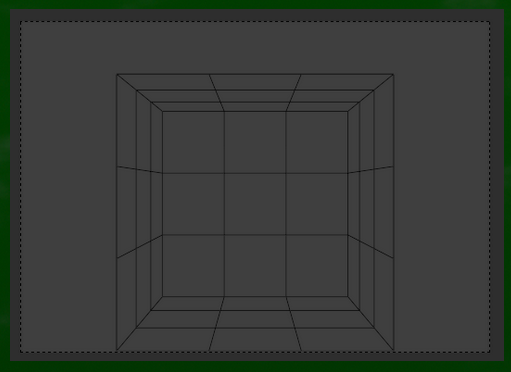

いちいち立方体を作成するというのは面倒だ。どうせなら、床、壁(側面)、天井をすべてをマス目で埋め尽くしてしまったら便利なのではないかという話になる。

しかし、どのくらいの高さ、幅、奥行の「部屋」を作ればいいのかというややこしい問題がある。

たとえば4畳半の部屋は、床が270センチ×270センチであるという。壁、つまり高さは250センチくらいらしいが、今回は便宜的に270センチとする。

これらの情報からワンルームを先程の画面で構成してみよう。

まずは奥の壁から構成したいと思う。そのためには、270センチのサイズ感を知る必要がある。

最初に160センチの指標を作ったときと同じように、SPを基準にまず270センチの垂線を作成する。

スッキリした数字ではないので、定規ではかって構成するほうが手っ取り早い。

図にするとこのようになる。

次に、どのあたりに部屋があるかという点が問題になる。観察者の近くにあれば大きく見え、遠くにあれば小さく見える。これも構図の問題であり、正解がないので難しい。たとえば床をより多く見せたいなら、(奥の)壁は遠くにあるほうがいい。

この範囲の垂線はすべて270センチであり、どこを部屋の壁としてもいい。

今やっているのは「部屋をどこに物理的に設置するのか(建築のように)」という作業である。既にある部屋を写真で撮る場合と違い、観察者が後ろに下がったり前に進んだりするわけではない(もちろん観察者であるSPを前や後ろに下げるという作業も可能ではある)。

たとえばこのように正面を作るとする(部屋を画面の中心にしたいため、ズラした)。

あとは立方体を構成すれば部屋の完成である。

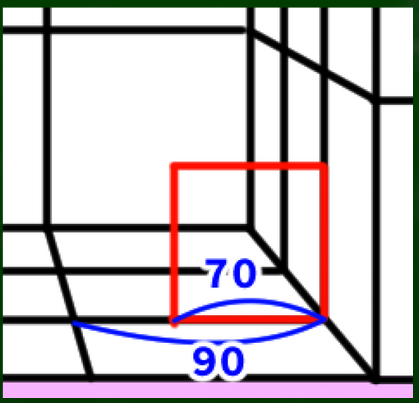

四畳半なので、1マス90センチ×90センチを9マス敷き詰めてみるとこのようになる。

※教室の記事でも使用した、3分割法を用いる。

【第九回】パース基礎:「一点透視図法で教室を描く方法」を解説

きれいにするとこのようになる。

グリッドルームに机を正しく配置する

このグリッドルームを指標にして人や物を配置していくことになる。

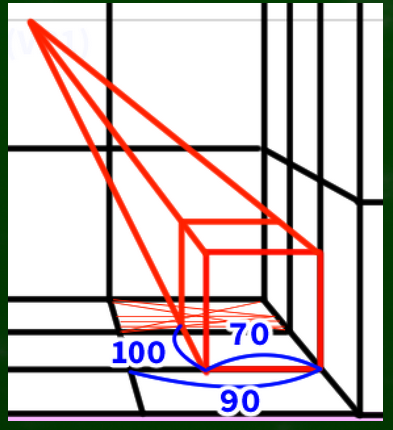

たとえば机を置きたい場合はどうすればいいか。高さz:70、奥行y:100、幅はx:70としてみる。

1マスは90×90なので、その数値を指標としていく。きっちり書きたい人は定規で、直感で書きたい人は目安でいい。

この赤い四角が幅70,高さも70となる。

奥行の場合は線が収束するので、定規で測ることはできない。分割法などを利用して目安とする。

今回は分割するのが面倒なため、ほとんど感覚的に10を足した(90を3分割し、そこからさらに3分割すれば10は得られるが、細かすぎて大変)。

これで机のおおよそのサイズ感を表現することができた。

もちろん部屋を大きくすることもできる。

ためしに奥にもうひとつ四畳半の部屋を追加してみた。

3Dツールを用いてパースグリッドを作る

2Dソフトでいちいちグリッドを描くのは大変だ(アナログならもっと大変だ)。

パソコンなどがない場合は、方眼紙で折ってボックスを実際に作り、それをいろいろな角度でカメラで撮ってコンビニなどで印刷して下書きにしようするということができるだろう。

3Dソフトのおすすめは無料で使うことのできるblenderだろう。単純に平面を追加していくだけでもできるので、簡単につくれる。

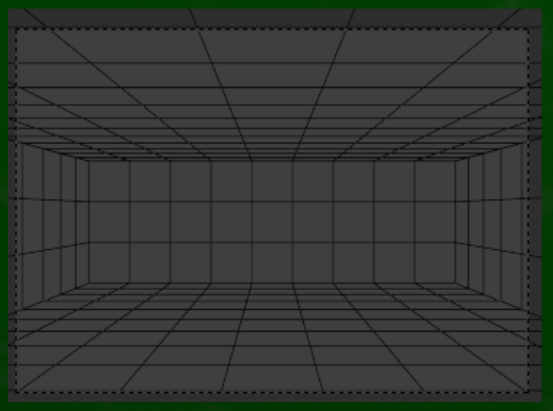

たとえば今回の四畳半の画面を構成するとこのようになる。

もちろんさらに大きなグリッドルームを作ることもできる。blenderの使い方については別の動画であげる予定である。

二点透視図法も三点透視図法もカメラを動かすだけで変換可能である。

次回の予定

ブルーアー法を用いたパースグリッドについて検討する予定(おそらく)。

参考文献

初心者でもわかりやすい本

ロビー・リー「超入門 マンガと図解でわかる! パース教室」

・パース全般の基礎において一冊目にこれを手に取るのに適している。 ・私は「パース!マンガでわかる遠近法」よりも平易に、かつ丁寧に説明されていると感じた。それゆえに、初心者は特に一冊目にこの本をおすすめする。

デヴィッド・チェルシー「パース!マンガでわかる遠近法

・イラストが多く、わかりやすい。パースの基礎用語の説明もされていて、かつ平易にパースの使い方が説明されている良本。ただし、建築パースに特化しているわけではなく、「イラストレーション(漫画)」に特化している点を注意する必要がある。 ・パース全般の基礎を学ぶという目的において一冊目にこれを手に取るのに適している。

上級者向け

「スコット・ロバートソンのHow to Draw -オブジェクトに構造を与え、実現可能なモデルとして描く」

「スコット・ロバートソンのHow to Draw -オブジェクトに構造を与え、実現可能なモデルとして描く」

絵を描く、特に線画に特化した本。小難しいが広く、深く説明されている良本。

山城義彦「現代パースの基本と実際」

・パースの歴史や細かい用語が説明されていて便利。ただしメインはイラストレーションではなく「建築パース」に特化している点を注意する必要がある。 ・かなり小難しく説明されている(建築パースゆえにそうならざるをえないのだろう)。例えるなら文系が理系の数学を見たときのあの感覚に近い。建築家ならば通らなければならない道ではある。ただし、この本はだいぶ古く、現代ではコンピューターグラフィックスをもっと多用して楽をするのだと感じた。ただし、楽をするにもその原理を知っておいて損はない。

その他

参考サイト:パースフリークス(URL)

「デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則 改訂版 -色、光、構図、解剖学、遠近法、奥行き」

「デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則 改訂版 -色、光、構図、解剖学、遠近法、奥行き」

・全般的な絵の知識が語られている本であり、パースに割かれる箇所は少ない。ただし、それなりにそれぞれ濃く説明されている本である。 ・パースを学ぼうとしてとる本ではないが、絵の描き方を学ぼうとする場合は選択肢に入ってくる。ただし高いのが難点。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。