目次

はじめに

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

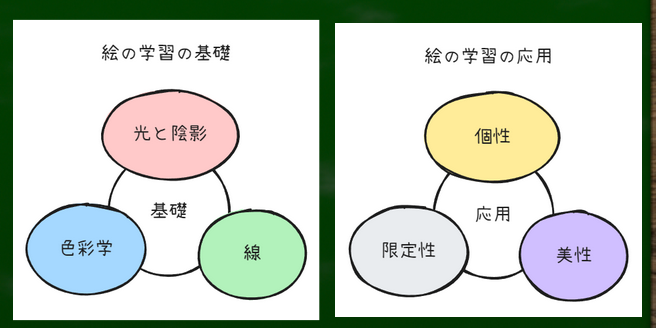

絵を描く方法の全体の体系

絵の基礎は「線(ドローイング)」、「光と陰影(ライティング)」、「色彩(カラーリング)」の3つの領域にあると仮定する。そしてこのシリーズは「色彩」の領域に属する。※体系に関する詳細は第一回を参照。

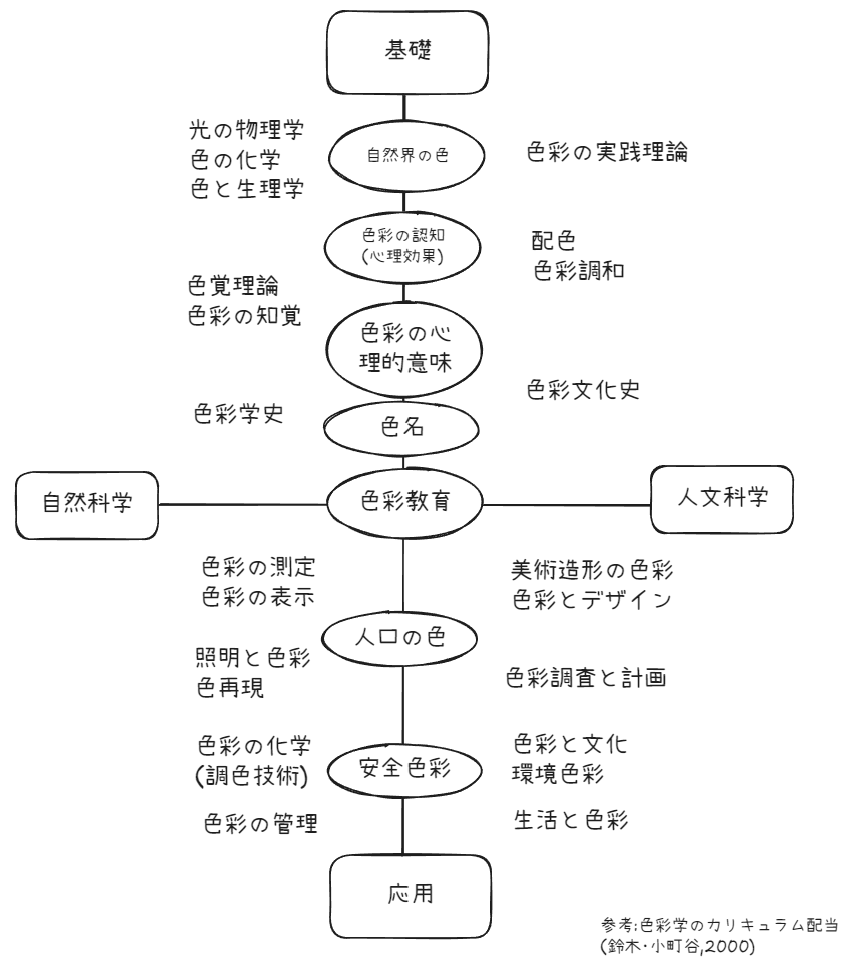

色彩学(英:Color Science):一般に、色の物理的性質・心理的影響・知覚・応用を体系的に研究する学問分野のこと。

※本記事シリーズでは、色を理解し、視覚的・心理的・文化的効果を意図的に操作できる能力を身につけることを目標とする。

このシリーズは「カラーアンドライト」を理解するための知識の獲得を目指している。

※光学や生理学だけではなく、塗料や物体の性質といった化学の知識、さらに心理学の知識もその射程となる。

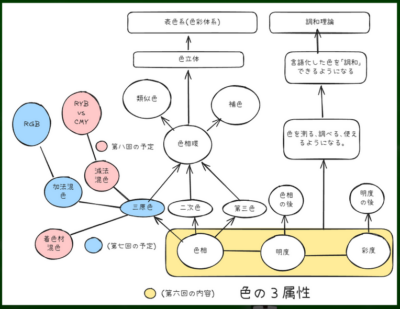

今回学ぶ範囲はこのような図のイメージとなる。

減法混色

減法混色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

減法混色(英:subtractive color mixing):光が重なる過程で特定の波長成分が選択的に吸収され、残った波長成分によって色が知覚される混色方式のこと。

具体例:カラー写真、カラー印刷、透明、半透明、不透明絵具、カラーフィルターの重なりなど。

絵具は「色材混色」として最後にもう一度扱う。

「表面色」と「透過色」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

減法混色は基本的に「物体色」と呼ばれる色に関わる混色であり、「加法混色」による「光源色」とは区別されている。

物体色(英:object color):物体そのものが持つ性質によって見える色であり、外から当たった光のうち、物体が反射・吸収・透過する波長の違いによって生じる色のこと。

物体色は「表面色」と「透過色」に区別されることがある。

表面色(英:surface color):物体表面での光の反射(吸収)によって発する色。

透過色(英:transparent color):半透明物体を透過した光によって生ずる色。

たとえば赤い不透明絵の具で白い紙に色を塗るとする。不透明なので光が絵の具を通過して白い紙に届くわけではない。つまり、(基本的には)表面だけが色の見え方に影響することになる。

赤い透明絵の具で白い紙に色を塗る場合は、絵具を通過して白い紙に届く(この、通過という意味合いがどういう意味かは別の動画で扱う。色材によって変わる)。この場合は、表面だけではなく、白い紙からの反射にも影響を受けている。

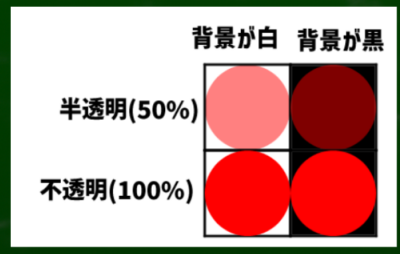

透明絵の具と不透明絵の具をデジタルで簡易的に表現した図がこちらである。

透明絵具の場合、白が背景だと赤色が明るく見え、黒が背景だと赤色が暗く見える。一方、不透明絵具の場合はどちらも同じに見える(背景色による心理的効果を除く)。

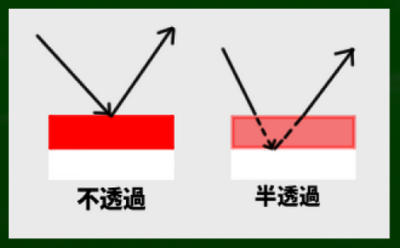

二重の層をイメージして不透過、半透過を図にするとこのようなイメージになる。

ちなみに図の半透過の場合の赤は半透過で、白は不透過(紙)である。

水のような透明な物体の場合は完全に透明というわけではなく、わずかに赤色系の波長を吸収する(透過しない)ので、青色に見える。

薄いガラスはほとんど無色に見えるが、厚いガラスの場合はすこし青く見える。純水や光学ガラス、高純度アクリルなどもほとんど無色に見えるが、理論的には完全に透過する物体は存在しないといえる。

減法混色における三原色(CMY,RYB)

原色、三原色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

原色(英:primary color):ある色再現体系において、他の色の混合から作ることができず、その体系内で全ての色を表現するための基本となる色のこと。

三原色(英:primary colors):ある色の体系において、その体系内のすべての色を生成できる3つの基本となる原色のこと。

RYBからCMYへの歴史的な流れ

減法混色の三原色は近代以前は絵画実践上の慣習として,基本的にRYB、つまり赤・黄色・青が用いられていたという。絵画教育ではいまもRYBを採用しているケースがある(たとえばベティ・エドワーズもRYBを基本としている)。

古代から中世においては、顔料が限られており、赤、黄色、青系の顔料が比較的入手しやすく、直感的に理解しやすいことからRYBが基本とされていたわけである。18から19世紀頃には美術教育が制度化し、RYBが標準化したという。色相環もRYBで作られていたという。

19世紀後半以降、色覚理論や印刷技術が発展していった。さらに顔料のレパートリーが増えていったという。発展した色覚理論のもとではRYBは色再現の点で不十分であると考えられるようになった。

そこで、理論的に正確で、色域も広いCMY、つまりシアン、マゼンタ、イエローという新たな三原色が登場したというわけだ。印刷で用いられる「CMYK」という用語のK(Key Plate)は黒という意味である。黒をいちいちCMYを混ぜて作るのは大変だから、あらかじめ黒を用意しておくというわけだ。※CMYやYMCなど、さまざまに呼称されるが、CMYで統一することにする。

現代でもRYBが絵画の領域で使用されている理由

しかし、現代になってもRYBが絵画の領域で未だに用いられていることがある。歴史的な理由、教育的に教えやすいという理由など、さまざまな原因が考えられる。

ベティ・エドワーズによれば、絵画の領域でシアン、イエロー、マゼンタのような原色絵具(スペクトルカラー)は簡単には手に入らないという。また、手に入るような絵具では発色が悪く、うまくいかなかったという。※現代ではベティ・エドワーズのとき(2004)よりも改善されているかもしれない。

そもそも我々は三原色から他のすべての色を逐一作って絵を描いているわけではない。混色はコストが高くなり、手間もかかり、再現性も不安定である。たとえば緑を使う場合、いちいち青と黄色を使うのではなく、すでに工場などで混色された緑色の絵具を用いていたと考えることができる(ちなみにベティ・エドワーズは二次色であるオレンジ、バイオレット、グリーンを市販の絵具の混色で綺麗に作れないことを認識しており、単色の絵具を最初から用いることを前提としている)。

RYBにおいて緑色をどうやって混色して作るのか

しかし、RYBにおいて「緑色(G)」を作る場合のYやBとはいったいどのような成分なのだろうか。たとえばデジタル上で純粋な青色はRGBでいうと0,0,255である(短波長だけを反射する絵具)。しかし現実の絵具は0,0,255ではない。

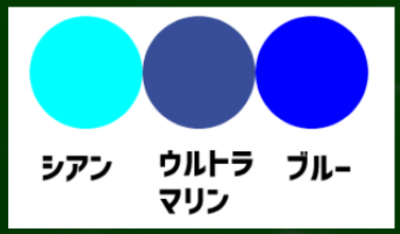

昔から使われてきた青の絵具のひとつはウルトラマリンブルーである。ウルトラマリンブルーをRGBで表現すると56,77,152などになる。

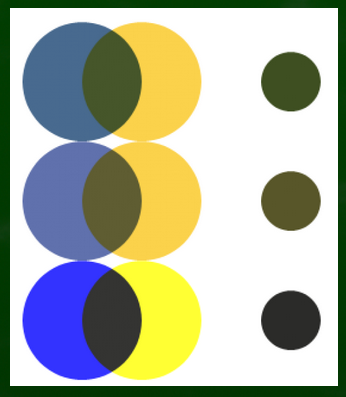

純粋な青(0,0,255)と純粋な黄色(255,255,0)を半透過の状態で白背景上に重ねても、緑色にはならない(乗算レイヤーで近似)。

ウルトラマリンとカドミウムイエロー(250,198,30)を足しても緑色には見えない。灰色に近い色に見える。我々がイメージする緑色ではない。

ウルトラマリンのほかには、1704年頃に発明されたというプルシアンブルー(26,68,114)がある。

プルシアンブルーとカドミウムイエローと組合せるとすこし緑色に近づいた。

カドミウムイエローではなく、より明るいレモンイエロー(255,243,63)を使ってみた。19世紀に導入されたセルリアンブルー(0,115,162)をさらに使うと、より明るい緑に近づく。

要するに、青はシアンに近いほど我々が想像する「緑色」を作ることが可能になるというわけだ。RYBと呼ばれてはいたが、実際にはマゼンタやシアンに近い特性の赤や青が用いられていた可能性が高いのではないか(とはいえ、なにをもって代表的な緑とするかという問題がある。個人的には純水なシアンとイエローの組合せは緑というより、黄緑である)。

三原色からできる基本の四色

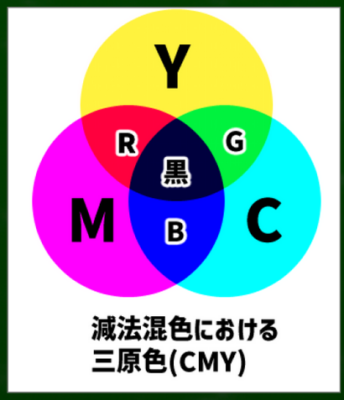

CMYを規準にした基本の四色は、赤、緑、青、黒である。加法混色の三原色がRGB(赤、緑、青)だったことと対応している。

よくみる図がこちらである。

たとえばなぜシアンと黄色を減法混色すると、緑色ができるのか。減法混色では基本的には「白色光」を前提に考える(絵の具に当たる光は青や緑ではなく、太陽の光のような白だというわけだ)。

まず、シアンの絵具が白い紙に不透明絵具で描かれていると単純化して考える。この絵具は(光源ではなく)「物体」であり、「表面色」がシアンであるということになる。表面色で重要なのは反射と吸収である。つまり、物質がどの波長を反射し、吸収しているかによって表面の色が変化するわけである。

表面がシアンの色に見えるためには、物体が低波長と中波長の光を均等によく反射し、長波長の光をよく吸収する必要がある。

つまり、目に届く光が同じくらいの割合の低波長と中波長の光である必要があるわけだ。単純化するために白色光は低波長、中波長、短波長をまんべんなく発射している光だとイメージしてほしい。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。