目次

はじめに

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

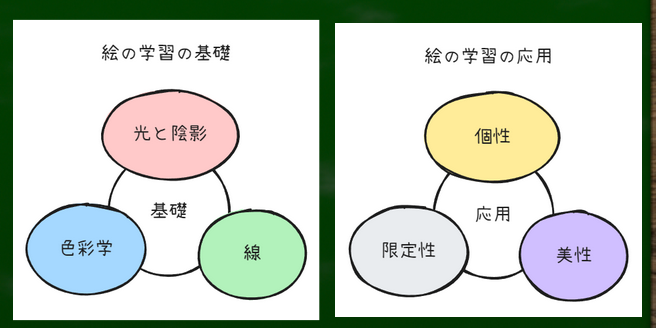

絵を描く方法の全体の体系

絵の基礎は「線(ドローイング)」、「光と陰影(ライティング)」、「色彩(カラーリング)」の3つの領域にあると仮定する。そしてこのシリーズは「色彩」の領域に属する。※体系に関する詳細は第一回を参照。

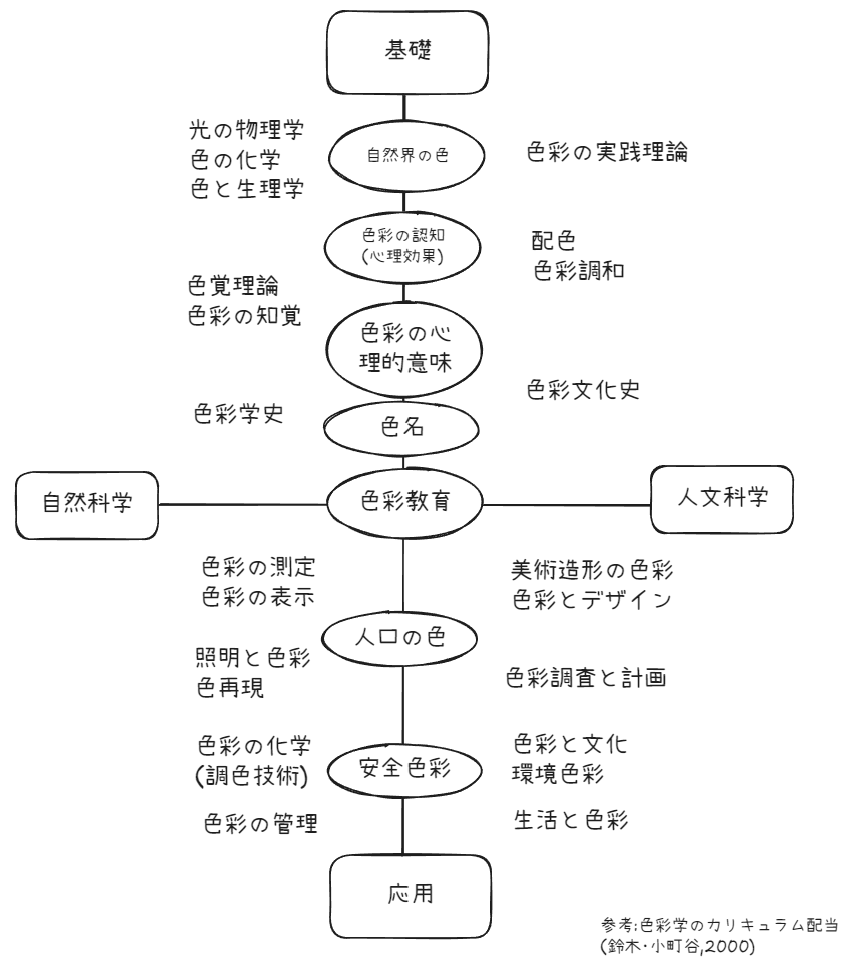

色彩学(英:Color Science):一般に、色の物理的性質・心理的影響・知覚・応用を体系的に研究する学問分野のこと。

※本記事シリーズでは、色を理解し、視覚的・心理的・文化的効果を意図的に操作できる能力を身につけることを目標とする。

このシリーズは「カラーアンドライト」を理解するための知識の獲得を目指している。

※光学や生理学だけではなく、塗料や物体の性質といった化学の知識、さらに心理学の知識もその射程となる。

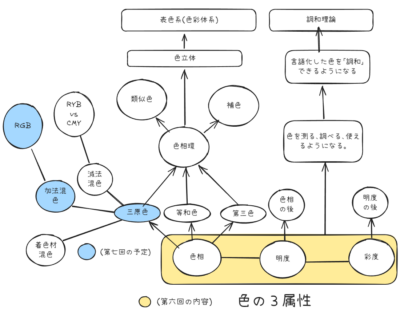

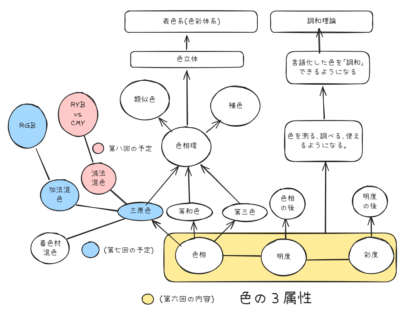

今回学ぶ範囲はこのような図のイメージとなる。

三原色

原色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

通俗的な言葉である「原色」について

原色(英:primary color):ある色再現体系において、他の色の混合から作ることができず、その体系内で全ての色を表現するための基本となる色のこと。

原色であるためには、「他の色の混合では作れない」という条件が重要になる。

たとえば茶色は光の場合、赤と少量の緑色の光を合わせると作ることができる。それゆえに、原色とはいえない。

「ある色再現体系において」という要件もポイントである。たとえば「光の色」における原色なのか、「インクの色」における原色なのかで混色できるか・できないかが変わってくる。

たとえば「光の色である緑色」は他の光の色で作れないが、「インクの色である緑色」は古典的には「青と黄色の混色」で作ることが可能だと考えられていたそうだ(実際は純粋な青ではなく、シアンに近い絵具を使っていたのだろう。純粋な青と黄色なら黒色になってしまうからだ)。また、同じインクの色でも、緑色は「イエローとシアンの混色」で作ることが可能だと科学的に言える場合、原色とは言えない。

「原色」と「原刺激」の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

どのような方法で色が再現可能だと考えるか、どの範囲まで色を再現したいかによって、原色を自由に決めることができる。

もっとも、色を定量的に数値化する学問である色測学において、「原色」という言葉はあまり用いられていない。原色という言葉は日常における俗称であり、単に多くの色を作り出すことのできる色、とりわけ「三原色(RGB、CMYやRYB)」を指すことが多い。

色測学においては原色ではなく、「原刺激」という言葉が用いられている。意味は、「元になる刺激の光」である。インクなどの物体を反射して届く光も、ランプなどから直接届いてくる光も、どちらも網膜を刺激する光である。

たとえばCIE1931RGB表色系の原刺激はRが700.0nmであるとされている。つまり、赤とか黄色とかではなく、波長で示される「単色光」を意味している(もっとも、これは理論的な波長の数字であり、現実的には625~680nm辺りである)。

原刺激は原色と異なり、一般的な三原色(RGBなど)を必ずしも意味しない。たとえば橙、シアン、紫でも三原色となる。なぜなら、それぞれの色はそれ以外の色からつくれないからである(三色内でという意味である。青と緑の光でシアンを確かに作ることができるが、橙と紫でシアンを作ることはできず、シアンと紫で橙を作ることもできない)。ただし、このように3つの原刺激を定める場合、表現可能な色の範囲は一般的な三原色よりも狭まる事が多い(一番広い体系がRGBだから)。

また、心理的な原色を指す場合は、赤、黄、緑、青の四つが挙げられる事が多い。ポケモンの初代のゲームソフトでは、この4つの色に区分けされていたのもこれが関係してるのだろう。

三原色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

三原色(英:primary colors):ある色の体系において、その体系内のすべての色を生成できる3つの基本となる原色のこと。

三原色は通俗的には、光の色の場合は「赤、緑、青(RGB)の三つの原色」であり、物体の色の場合は「赤、黄、青(RYB)の三つの原色」あるいは「シアン、マゼンタ、イエロー(CMY)の三つの原色」を意味する。三原色理論の原型は、画家であるル・ブロンが開発したことで知られている(三原色を利用してカラー版画を刷ったらしい)。

たとえば「茶色い単波長」というものは基本的に存在しない(ピンクやマゼンタも存在しない)。

単波長はかなりざっくりといえば、基本的には虹の色の数(5~7など)と等しい。※もちろん1nmごとに単波長があると考えることも可能であり、さらには黄緑といった区分けも可能かもしれない。水色よりの緑といったさらなる分化も可能だろう。

光は溶け合って合体しているわけではない

茶色い波長は赤の単一波長と緑の単一波長が「混ざり合っている」ことによって生じている。

しかし基本的には、物理的に波長同士が化学反応を起こしたり、溶け合っているという意味で混ざり合っているわけではない。光は波であり、それらがお互いに干渉せず、重ね合っているだけなのである。

このあたりはすこし理解しにくい。光は単に重ね合っているだけで、それぞれ独立的なのである。

たとえばトランペットの音とバイオリンの音は独立的であり、2つの音が同時に、同じ場所で重なり合って鳴っているだけである。音が溶け合っているわけではない。しかしわれわれの目や脳は「全体として1つの音」として感じるのと似ている(前のメロディーすら残っている)。

光も重なっているだけだが、目に2つの単波長が同時的に届くことによって混ざり、「茶色(1つの色)」に見えるのだといえる。その能力がないものからしたら茶色には見えないのだ(たとえば海洋哺乳類は、同じ光の刺激を受けたとしても、受容器が退化しているので色を認識できない)。

光源色も物体色も、結果としては「光の刺激」が目に届くという点では同じであり、その届き方の違いであることを学んだ。

とはいえ、届き方には大きな違いがある。光源色は光の波長が足し算的(加法的)に我々の目に届くプロセスであり、物体色は光の波長が引き算的(減法的)に我々の目に届くプロセスである。これらの違いをそれぞれ扱っていく(減法混色は次回の動画である)。

加法混色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

加法混色(英:additive mixture):光源そのものが足し合わさって輝度が高くなるような仕方の混色のこと。

具体例:カラーテレビ、スマートフォン、パソコンのモニター、舞台照明のライト重ね、レーザーショーなど。

減法混色で輝度がカラーライトの重ねのように上がるか

しかしここで疑問が生じる。たとえばインクによる減法混色の場合も、結局は光源からの光(たとえば電球や太陽)がインクに当たり反射して、「光」として目に届くわけだ。反射して目に届く過程で輝度が上がるような加法混色が起こるのではないか。

だが、あくまでも加法混色は独立的な複数の光を一箇所に当てて混色することを基本としている。インクにとどく光は基本的には別の位置からの独立的な複数の光(たとえば青と黄色)ではなく、太陽や電球などの似たような光(白)だろう。

輝度の上がり方について(同時的加法混色の例示)

輝度(英:luminance):面積あたりの見かけの明るさを物理量だけではなく人間の視感度を加味して数値化したもの。※単位はcd(カンデラ)/m^2。

たとえば太陽からすればランプは低輝度である。

ようするに、人間の目が感じる光の明るさのことである。単なる光量、光の強さである照度とは区別されている。また、物体の色の明るさである明度とも区別されている。※それぞれの違いは明度の記事で扱う予定である

人間の目の感度は同じ光量でも赤や緑のほうが明るく感じるようになっているため、光の量が同じでも、赤や緑の波長が多ければそのほうが人間は明るい(輝度が高い)と感じる(それゆえに、光の量を調整して各色が同じくらいの明るさになるようにディスプレイなどで調整する)。

似た用語としてブライトネスがあるが、ブライトネスの場合は人間の心理的で感覚的な明るさの度合いを意味し、科学的な厳密な定義はなく、物理的な単位などもない。

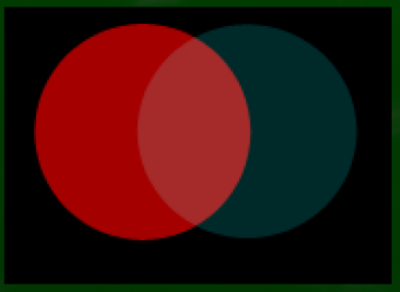

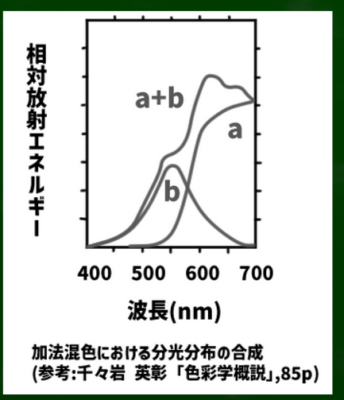

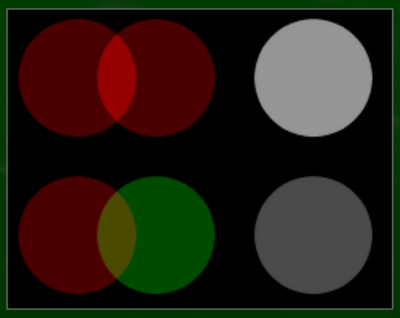

たとえば長波長の割合が多い複合光a(赤色に見える)中波長の割合が多い複合光b(緑色に見える)が重なった場合、相対的なエネルギー(輝度)は足し算的に増える。

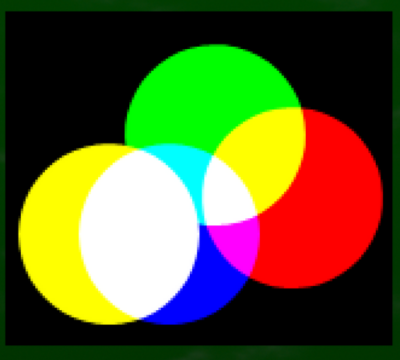

このことを図で示したものがこちらである。

加法混色における三原色(RGB)とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

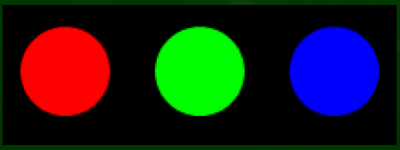

加法混色における三原色は、赤(R)、緑(G)、青(B)である。

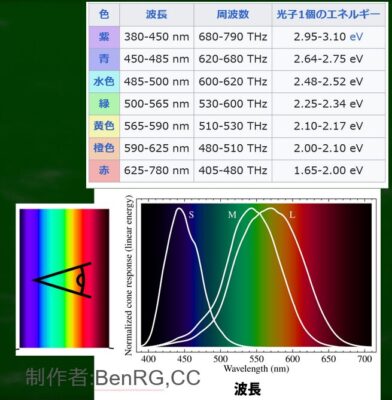

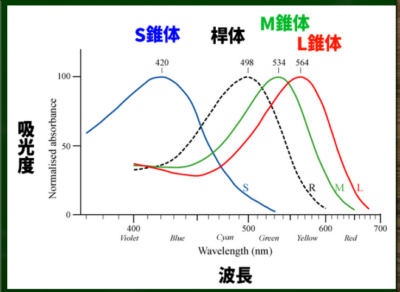

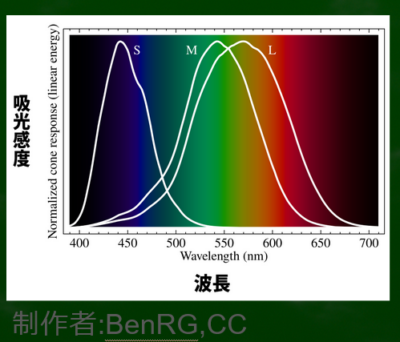

なぜこの3色かというと、人間の眼の錐体細胞が長波長、中波長、短波長に特化した3つだからである。

各錐体細胞がいちばん波長を吸収するピークを図にしたものがこちらである。詳細は第四回の記事で説明している。

【第四回基礎色彩学】分光感度,明順応、暗順応、明所視、暗所視

たとえばCIE1931RGB表色系では、原刺激(原色)としてRは700.0nm、Gは546.1nm、Bは435.8nmの単光色であるとされている(生理学的なピークに基づかない、非実在的、理論的な三原色のケース)。

我々のテレビやパソコン、スマホでどのような原色が用いられているかは、それぞれのデバイスの性能次第である。とはいえ、一般的なディスプレイの赤は600nm前後だといえる。

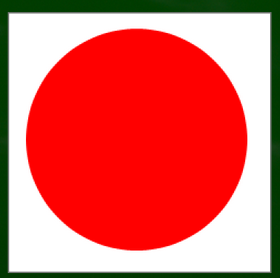

ためしに右に赤色(RGB表記でいえば、R255,G0,B0)を出してみた。この赤色がどのように皆さんに見えているかは、それぞれのデバイスの性質、部屋の電球、眼球のあり方などによるといえる。部屋がほこりだらけなら、また違った見え方をするだろう。さらに、背景色をどうするかによっても心理的な見え方は変化するといえる。

加法混色における三原色の混色結果について

加法混色でよく使われる三原色を混ぜ合わせて白色にする図をつくったものがこちらである。

それぞれR(255,0,0)、G(0,255,0)、B(0,0,255)でつくっている。ちなみに0から255はいわゆる光の強さであり、255なら100%となる。ただし、ディスプレイの輝度とRGBの数値は直接的に比例しているわけではない(各ディスプレイの実力をどれだけ引き出すかの度合い、比率とでも言っていい)。

加法混色における三原色で理解すべきことは、まずは基本的な混色結果を把握することである。赤の輝度を下げたり、彩度を上げたりして色相のあり方を変化させることで、何千、何万、何億もの色を我々は混色することができる。たとえば茶色は赤や緑の輝度を下げないと混色できない。

しかしまずは最高輝度、最高彩度から生じる4つの基本的な混色結果を抑えておくことにする。黄色、マゼンタ、シアン、白の4つしかないので覚えやすい。

加法混色におけるマゼンタとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

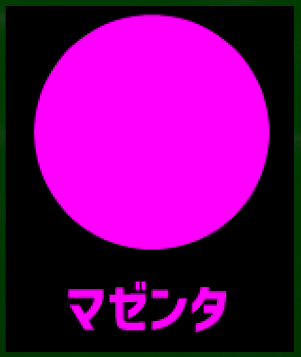

マゼンタとシアンは聞き慣れない人もいるかも知れない。

マゼンタ(magenta)はJISの色彩規格では「あざやかな赤紫」であるとされている。紫みをおびた赤とも表現されることがある。ちなみに名称はイタリア北部の都市であるマジェンタ(magenta)が由来の合成染料である。この染料と赤と青の光を混ぜた光の色が似ていたため、マゼンタとつけられたわけだ。ちなみに上の画像はRGBでいうと、255,0,255となる。

加法混色におけるシアンとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

シアン(cyan)はJISの色彩規格では「明るい青」であるとされている。一般には「緑がかった青、青緑」とも表現されることがある。

語源はギリシャ語のkyanosで、意味は濃い青である。皮膚が青くなるチアノーゼ (Cyanosis)や、青写真(Cyanotype)もシアンに由来する言葉である。ちなみに上の画像はRGBでいうと、0,255,255となる。

なぜ赤と緑を混ぜて黄色ができるか、仕組みを考える

なぜ赤と緑を混ぜて黄色ができるのかを考えていこう。まず、先程確認したように、色光は物理的に混ざるわけではなく、それらが目に届き、脳が解釈することによって「混ざったような色」として我々は構成するのである。

つまり、黄色の単光色が目に届いて得られる刺激の比率と、赤と緑の混合色が目に届いて得られる刺激の比率が同じなら、同じ色(等色)なのである。

黄色の単光色(単一波長の光)は565-590nm辺りである。ちょうど、赤と緑の境目くらいの色であることがわかる。

S錐体をほとんど刺激せず、M錐体とL錐体をちょうど同じくらい刺激している。簡易的にいえば、1つの波長が緑色を感じる部分と赤色を感じる部分を同時に刺激しているわけである。

500-565nm辺りの緑の単光色と、625-780nm辺りの赤の単光色が重ね合わさって我々の目に届いた場合、同じようにM錐体とL錐体を刺激することになる。

つまり、黄色の単光色と、緑の単光色+赤の単光色からなる複光色と近似的な刺激になるというわけである。

シアンも黄色と同様である。シアンは490nmから520nm辺りだと言われている。

マゼンタの場合、単光色が存在しない。ちなみに「紫」は単光色として短波長に存在する。右の表の順番をみてわかるように、黄色は緑と赤(橙)の間にあり、シアンは青と緑の間にある。しかし赤と紫は離れすぎている。

つまり、マゼンタはスペクトル上には存在せず、混色によってのみ作ることができる色というわけだ。

マゼンタだけではなく、ピンクや茶色も混色によってのみ作ることができるそうだ。ピンクは赤と白の光を混ぜ合わせることで、茶色は赤と緑の暗めの光を混ぜ合わせることによって作ることができる。

色鉛筆の代表的なセットは12色であり、虹の七色(赤、橙、黄、緑、水、青、紫)とピンクに茶色、黄緑、さらに白と黒を加えたものがよくある。これを色の基本色と仮定することができるかもしれない。

白色は赤、緑、青を混ぜ合わせることによって作ることができる。黒色の光は作ることが難しいだろう(光のない影こそが黒色である)。

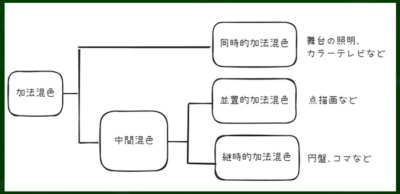

同時的加法混色、並置的加法混色、経時的加法混色の違いとはなにか

加法混色の分類を図にするとこのようになる。

同時的加法混色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

同時的加法混色(英:additive mixing in simultaneous viewing):複数の光が同一位置で重なり、同じ受容野の錐体細胞を同時に刺激することで起こる光の混色のこと。

具体例:店舗や舞台の照明(スポットライト)など。マクスウェルの実験(1860)が有名。カラーテレビ(ブラウン管)なども例として挙げられることがある。

赤い光と緑の光が重なった部分がなぜ黄色に見えるのか。

単独では赤に見える色刺激と緑に見える色刺激が「網膜の同一部分に入射し、興奮の加重が見られるから」だという。先程みたように、網膜の錐体細胞などに同時的に刺激が受容され、さらに脳がそれらの受容の比率を解釈(計算)することによって「黄色だ」という知覚が生じるわけである。黄色い色が見えているというより、波長の比率を脳が解釈し、「黄色い色」として脳がイメージとして新しく生み出すのである。違う動物では違ったように生み出される。色盲の人では同じ人間でも違ったような色が構成されるのである。

並置的加法混色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

並置的加法混色(英:spatial additive color mixing):物理的に異なる色の光や色材を空間的に近接させて配置し、視覚的に統合することで新たな色として知覚させる混色のこと。

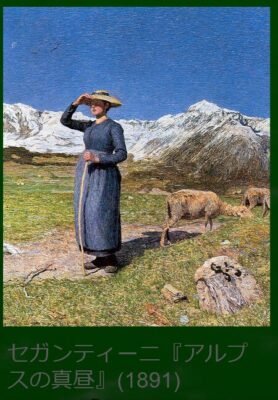

具体例:新印象派の点描画、織物など。

点描画における加法混色

セガンティーニの絵画では、点描画という手法がとられている。小さな点や筆触を隣接させて描き、観察者の目で色が統合されて新たな色や光の効果を知覚させる絵画技法のことである。

たとえば空の色は青系、白系、灰色、紫などさまざまな色が使われているが、それらを完全に重ねるのではなく、並置的に描いていくのである。そしてそれが「全体としては混ざったように見える」わけである。

並置的加法混色のポイントは、遠くから見れば見るほど混ざったように見える(あるいは見えてしまう)という点である。近くで見れば混ざったようには見えない。たとえば山も遠くから見れば微細な違いは捨象され、「緑色」に見えてしまう。

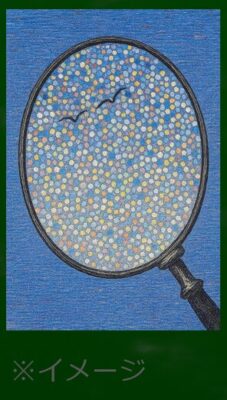

大抵の場合はかなり微細に配置されているので、我々の脳はそれらを別々であると認識することが難しい。脳の処理には限界がある。もし、すごく目が良く、脳の処理も高性能な動物がいる場合は、分離したまま知覚することも可能だろう。我々が顕微鏡で先程の絵画を観察するようにである。

なぜインク(絵具)なのに加法混色なのか、と疑問に思うかもしれない。たしかに絵具は特定の光を吸収し、残った光を反射している。絵具の段階で、すでに他の色が混ざっているかもしれない。たとえば白と青を混ぜて、明るい青として売られた絵具を使う時点で減法混色であるといえる(白単体よりも、光の反射率=明度が下がっている。青いインクの時点で、緑や赤を吸収し、光源の明るさが下がっている)。

しかし、「明るさが減らされて残った光」は反射し、我々の目に光として届くのである。青のインクと白のインクが微細に並置されて描かれていけば、「残った光同士」が混ぜ合わさったように我々には知覚されるというわけである。ただし、先程確認したように、このプロセスはカラーライトの組合せのような輝度の加算はほとんどない。波長の(視覚的な)混ざりあいが重要になる。

ディスプレイにおける並置的加法混色

並置的加法混色はスマホでも用いられている。しかしそれらはあまりにも微細で細かく、人間には区別することが難しい。

たとえばiPhoneの解像度が2,532 x 1,170ピクセルだとすれば300万近くのピクセルがあることになる。1ピクセルに3つのサブピクセル(RGB)があり、1ピクセルの色を自在に変化させているのである。つまり、およそ900万ものひとつひとつの光の色を並置させて色を混色しているといえる。※もちろんデバイスによっては、必ずしもその限りではない。

顕微鏡で見たら赤、緑、青が並んでいるだけだが、人間の目では微細な違いがわからずに白色として脳で構成する。

カラープリンターの網点なども同じく並置加法混色である(減法混色も生じている)。※ちなみに、カラーテレビ(いわゆるブラウン管、昔のテレビ)は並置された各RGB自体が発光するわけではなく、RGB(蛍光体)にビームをあてて発光させるため、空間での光の重なりが大きくなる。それゆえに同時的加法混色の例としてカラーテレビは挙げられることが多い。ディスプレイの場合はバックライトが必要な場合と必要ではない場合があるが、どちらも空間における物理的な重なりは小さい。

経時的加法混色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

経時的加法混色(英:temporal additive color mixing):時間的に交互に提示された複数の光が、視覚の残像効果により同時に存在する光のように統合されて知覚される混色のこと。

具体例:色円盤、高速LEDなど

中間混色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

なぜ並置的加法混色(空間による混色)と経時的加法混色(時間による混色)が「中間混色」と言われるのか。

どちらの混色も網膜上での興奮の加重という意味では同時的加法混色と同じだが、分光分布が各色刺激の分光分布の「平均値」となるからだという。たとえば赤の色が輝度10、緑の色が輝度10だとする。同時的加法混色では10+10で輝度が20になる。しかし、中間混色では(10+10)/2で10になるというわけだ。

※正確な計算方法ではなく、説明のために過度に単純化したものである。時間的なズレや空間的なズレによって脳に刺激が届くあり方が変化し、脳はそれらを混合する過程で単純な足し算ではなく素材の平均的な知覚を構成するのだろう。

グラスマンの加法混色の法則とは

ドイツの物理学者であるグラスマンは、グラスマンの法則を提唱したという。

複雑な数式は省略すると、「加算の法則・比例の法則・結合の法則」の3つが色彩学では重要になる。

加算の法則とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

【1】加算の法則:「混合色の輝度(明るさ)は、成分色の輝度の和に等しい」という法則。

これはわかりやすい。赤色の輝度が10、緑色の輝度が10ならば、その混色である黄色の輝度は20になるというわけだ。赤色の輝度10と赤色の輝度10を足し合わせても輝度は20になる。

たとえばペイントソフトで赤同士(75,0,0)を足して(150,0,0)にすると明るくなっていることは明白にわかる。

※ただし、ペイントソフトで赤と緑を加算レイヤーで足して(75,75,0)にしたとき、その黄色が明るくなるか、見えるかどうかというのは実は個人的には難問だった。ちなみに明度(HSVにおけるV)は29%のまま変化していない。しかし明度と輝度は同じではない。この問題については明度の動画でいずれ扱う予定である。

比例の法則とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

【2】比例の法則:等色している色の両方の輝度に、同じ数値を乗じても除しても、等色関係は保たれるという法則。※たとえば2:2が4:4になっても、3:3になっても、1:1だという比率は変わらない。

等色とは、違う光でも人間の目には同じ色に見えることである。ようするに、同じ色に見えていた2つの光の両方を光を明るくしたり暗くしても、見た目の色合いは変わらないという法則のことである。

波長の比率が違ったり、単光色か複光色の違いがあれば、全体としては「違う光」である。しかし、人間の目に同じ刺激の比率として届き、脳で解釈する過程で「同じ光」として認識され、「同じ色」として知覚されてしまうというわけである。昨日買ったケーキと今日買ったケーキも、同じ種類のケーキなら我々は同じ味だと感じるようにである(すこし比喩としては違うが、組成が違うが味は同じという意味では似ている。また、砂糖を甘味料で合成して実現させても、人間が認識できなければ同じ味である)。

仮に物理的に光の強さや組成が両方違っていたとしても、人間の目に見かけ上同じ色に見えていれば等色である(同じように錐体細胞が刺激され、脳が同じだと解釈するからだ)。

そして等色関係にある2つの色がさらに同じだけ光の強さを増しても、その等色関係は変わらないというわけだ。

もし映画のマトリックスのように、全てがプログラムコードでできていたとしても、錐体細胞を同じように刺激し、脳が同じように解釈するならば、現実に目の前にリンゴがなくとも、リンゴがあると我々は知覚してしまうのだ。

結合の法則とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

【3】結合の法則:等色になっている2つの色は、別の色と混ぜるときも同じように働くという法則のこと。

例:赤と緑で作った黄色と、黄色の単色光が等色なら、どちらも青と混ぜたとき、同じ色(白色)に見える。等色の色は「お互いの代わり」として使える。どちらを使っても最終的に見える

色は変わらない。

さいごに

次回の予定

次回はおそらく減法混色を扱う予定。

※チャンネル登録をしていただけるとモチベが上がり更新頻度が上がるかもしれません!協力よろしくお願いします!

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。