目次

はじめに

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

絵を学ぶ方法の全体の体系について

ドローイング、ライティング、カラーリングとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

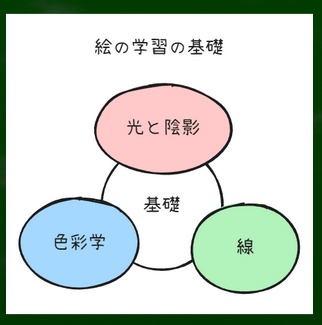

まず、絵の基礎は線(ドローイング)、光と陰影(ライティング)、色彩(カラーリング)の3つにあると仮定する。

もちろんお互いに重なる部分はあるが、便宜的に区別する。

たとえばデッサンやパースは主にドローイングに関わるものであり、色彩学にドローイングはあまり関連しない。一方で、ライティングは色彩学に深く関わる。

ただし、ベディ・エドワーズによると、ドローイング(デッサン)、ライティング(明度)、カラーリングの順で学んだほうがいいという。フィンセント・ファン・ゴッホもまた「デッサンは絵画の土台であり、その他もろもろを支える骨格」であると発言しており、絵画で色を使うことをデッサンが未熟であるという理由で中止したという。

個性、美性、限定性

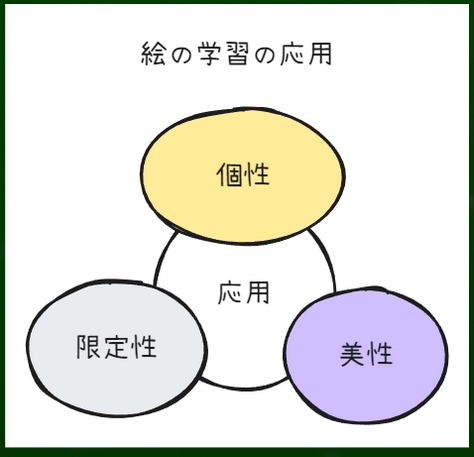

基礎ではない「応用」とはいったいなにが当てはまるのだろうか。

「個性」、「美性」、「限定性」の3つを今回は仮定する。

絵における個性とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

個性とは文字通り、他の人の絵と区別できるような要素のことである。いわゆる「絵柄」とも言われ、この獲得を目指す作業である。

絵における美性とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

美性とは文字通り、「美しさ」に関連する要素である。絵の基礎を極めるだけでは「美しい絵」を極めることができるかどうかはわからない。自然を観察したり、創造性を発揮して新たな組み合わせを見出すなどの、いわゆる「正解がある勉強」とは異なる「正解がない学び、試行錯誤」が必要になる。これは個性と同じだといえる。

他の人の多くは醜いと思うが、自分は美しいと思うというようなケースを「美性」に含めるかどうかは保留する。できるだけそのような性質は「個性」に含め、客観的で他の人も共有できるような「普遍的な美しさ」をまずは仮定したい(この意味において正解(客観性)はあるかもしれないが、無限に正解を追求し続ける定めにあり、1+1=2のような正解がないという意味で正解はないとする)。

絵における限定性とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

限定性とは、ある知識が特定の絵にしか応用できない場合の具体的な知識やスキルのことを意味する。

たとえば「人体のプロポーション」という知識は、人を描くことに全く興味がない人にとっては無用な知識である。一方で、立方体の描き方や球の描き方などは非限定的、汎用的な知識であるといえる。水の流れの描き方、空の描き方、錆びの描き方、宝石の描き方など、ありとあらゆる限定的な知識がある。絵の基礎としては位置づけられないが、絵を描くという総合的な営みの際には欠かすことのできないものが多い。それゆえに「応用」として位置づける。

絵描きにおける理論と実践の違い

基礎と応用の区別とはほかに、「理論と実践」という区別も可能である。

たとえばデッサンとはどのようなもので、どのようにデッサンすると効果的なのか学ぶことは「理論」だといえる。パースの知識や色の知識なども同様である。一方で、実際にデッサンして描いたり、色を塗って覚える場合は実践だといえる。理論が先か実践が先か、交互にやるかなどさまざまな立場がある。この記事シリーズでは理論と実践を交互に頻繁にやったほうがいいと仮定する。

色彩学とは

色彩学とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

色彩学(英:Color Science):一般に、色の物理的性質・心理的影響・知覚・応用を体系的に研究する学問分野のこと。

このように定義されてもいまいち理解できない。そもそも色彩とは要するに「色(カラー)」のことである。色に関するあらゆる科学的な探求が色彩学なのである。

色彩学のカリキュラム(教育課程)とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

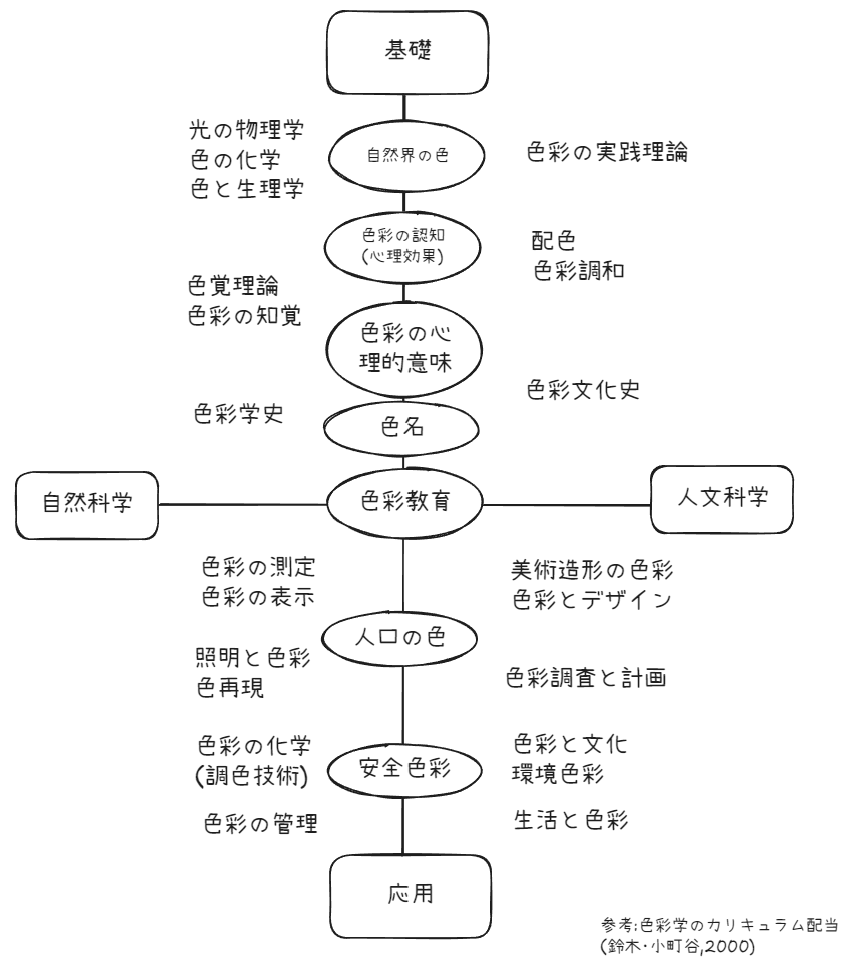

科学を大きく2つに分けるとすれば、自然科学と人文科学となる。

自然科学:一般に、自然界の現象や法則を研究する学問のこと。物理学、化学、生物学など。

人文科学:一般に、人間の文化や精神活動を研究する学問のこと。文学、哲学、歴史学、言語学など。

たとえば心理学は自然科学的な要素も、人文科学的な要素もある。それゆえに「中間」に位置するといえるのだろう。

ある色や、色の組み合わせに対して人がどのように認知するのか、美しいと思うかといった分野は中間に位置するものかもしれない。そもそも「色」というものは光の反射のような物理学的な現象だけで完結せず、人間が認知し、意味づけすることによる複雑で総合的な現象であるといえる(たとえば他の動物には違った現象として現れる)。

鈴木さんと小町谷さんが整理したカリキュラムがこちらである。

もちろん、「絵を描く」という狭い目的に対して、これら色彩学のすべてのカリキュラムが必ず必要であるとはいえないだろう。

基礎として必要なのは「光と色の仕組み(三原色やその混色など)「色の三属性(色相・明度・彩度)」、「色相環(原色・2次職・補色の理解)」であるといえる。たとえばこれらの理解の際に、光とはなにかといった自然科学の知識が予備知識として位置づけられるだろう。

さらに応用として、配色理論、明度や彩度のコントロール方法、色彩遠近法などがある。また、空気の場合、水の場合、葉っぱの場合、人体の場合などの限定的な色の現れ方について学んでいく「特殊論(限定性)」が応用として位置づけられるだろう。

さらには色の心理的効果、国ごとの文化的な違い、画家の色彩法(ヴェルサイユ方式、バウハウス方式、モナコ方式、アカデミック方式など)なども応用として位置づけられると考える。応用のその先として、客観的な正解がない領域である「美しい色、美しい配色、個性的な配色」といった個性や美性に関するものがあると仮定し、位置づける。

色彩学を学ぶメリット、意義

色彩学の意義とはなにか

ものすごく広く・抽象的に言えば、「色を理解することで視覚的・心理的・文化的効果を意図的に操作できる能力を身につけることができる」ということになる。

デザイナー、イラストレーター、アニメーター、漫画や画家といったいわゆる「芸術家」だけが色彩学を使うわけではない。

食品業界やマーケティング、医療など多岐にわたる分野で用いられている。「料理を美味しく見せる色」や、「集客しやすい看板の色」、「勉強に集中できる蛍光灯の色」、「手術の効率を高める背景色」など、さまざまなケースが考えられる。

この記事シリーズでは主に「絵を描く人」のために役立つ色彩学をできるだけとりあげたい。物理学や心理学に特化しすぎないように気をつけるということである。

もちろん、それらが絵を描く行為と無関連であるわけではない。知っておくと役に立つこともあるので必要な分だけ扱う予定である。

絵を描く人が色彩を使う意図にはなにがあるのだろうか。

白黒だと地味だからという単なる見栄えとして使う意図がまず考えられる。あるいは自分の感情を込めるという表現として使う場合もあるだろう。緊迫感や静かさやのどかさ、正義や悪などの抽象的なイメージを表現する場合もあるかもしれない。奥行き感や形態、視線の誘導というテクニックとして使う人もいるかもしれない。

このように、色彩とは「なんらかの効果」を対象に付与させるために活用させることが多いといえる。

絵の学習の応用として「個性・限定性・美性」を挙げたが、色彩の効果もこの3つに分類できると考える。自分が感じた怒りや楽しさなどの感情を表現したりする場合は「個性」である。遠近感や温暖などの特定の効果(機能)を表現する場合は「限定性」である。美しさを表現する場合は「美性」である。

もちろん、「個性・限定性・美性」はそれぞれ重なり合うものである。

たとえば個性である怒りを表現するために、限定性の知識を動員することもある。さらに、怒りを表現しつつ、かつその表現が美しく思われたいというケースもあるかもしれない。いずれにせよ「色彩によって特定の印象を人々に認知させるという効果を得るテクニック」が重要になるといえる。「なぜそうした認知が可能なのかという科学的仕組み」については絵を描く人にとってそこまで興味があることではない。スマホがなぜ動くかは知らなくても、スマホを使うことはできるのと同じだ。

このシリーズの暫定的な目標と基本の参考書籍

ジェームス・ガーニーの「カラー&ライト」を理解できるようになることを中間目標に置く。

「カラー&ライト」はいわゆる「色彩学」の基礎がきっちり説明されている本ではなく、説明も初心者にはかなりわかりにくい。「綺麗だな、よくわからないけどこんな絵が描けると良いな」という絵本として私なら終わってしまう。「月の光は青いか?」や「暖色と寒色」のように、応用的側面が多い。色彩学の基礎を理解したうえで、かつ「光(ライティング)」も理解したうえで応用をはじめて理解できることが多い。

色彩学の基本書としてはベディ・エドワーズの「色彩・配色・混色」と千々岩英彰さんの 「色彩学概説」を基本書とする。あったら便利な本としては「色彩用語辞典」をおすすめしておく。各リンクは動画の詳細に貼っておく。

広く色彩学を理解したい場合は千々岩さんの本を、ドローイングとの関連で特化して理解したい場合はエドワーズの本をおすすめする。個人的には両方あったほうがなにかと便利だと考える。一冊だけを選ぶとしたらベディ・エドワーズの「色彩・配色・混色」だけでいいかもしれない。この動画シリーズではこれらの本をベースにして説明していく。

次回の予定

(おそらく)色相か、色の物理学的性質について扱う予定。

参考文献

基礎本

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

・初心者にもわかりやすい平明な言葉で説明されており、ドローイングとの関わりを特に重視している書籍。初心者ならこれを買っておけば間違いない。

千々岩 英彰「色彩学概説」

・初心者にはわかりにくい難しい言葉で説明されているが、科学的な説明であり、体系的で網羅的な説明がされている良書。ドローイングのためという限定的な目的ではないが、色彩学を単なるハウツーではなく学問として学びたい人には必須の本であると言える。

上級者向け

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

・色彩学の基礎を一通り理解したうえで、美しい絵や個性的な絵、限定的な絵をよりもっと上達させたい人に向いている。色の扱いだけではなく、光の扱いにも言及されている有名な書籍である。この記事シリーズでは、この書籍の理解を中間的な目標として目指している。

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

理論の説明ではなく、実践に特化した本。まずは塗ったり、見たり、触ったりして覚えるという手法をとっている。私の記事シリーズとは方向性が違うが、しかし絵を描く人にとっては良書だといえる。

「色彩用語事典」

・あったら便利だろう。とはいえ、現代ではネットで探したほうが早いかもしれない。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。