目次

はじめに

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

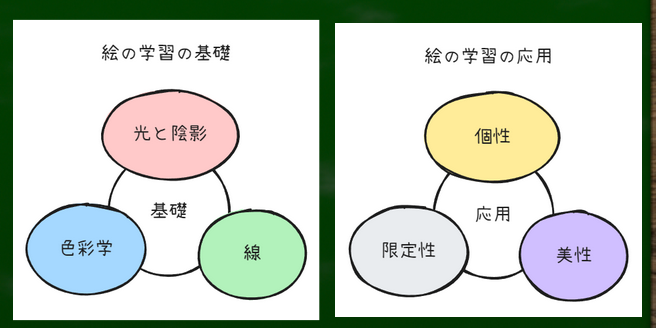

絵を描く方法の全体の体系

絵の基礎は「線(ドローイング)」、「光と陰影(ライティング)」、「色彩(カラーリング)」の3つの領域にあると仮定する。そしてこのシリーズは「色彩」の領域に属する。※体系に関する詳細は第一回を参照。

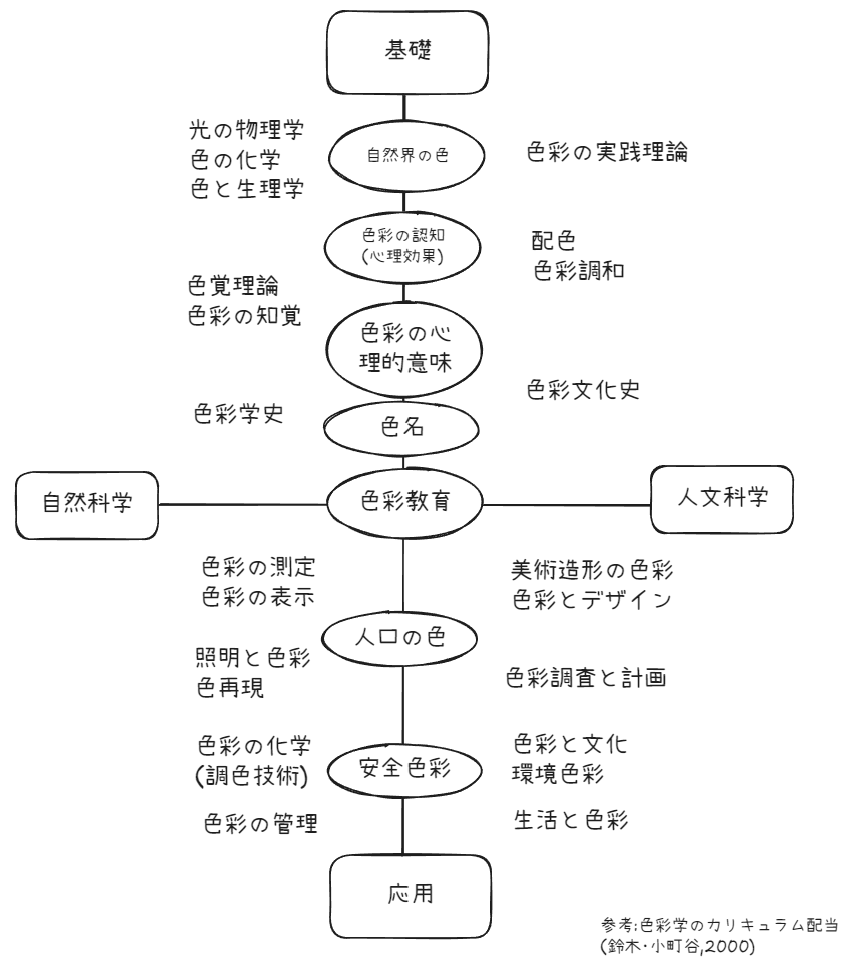

色彩学(英:Color Science):一般に、色の物理的性質・心理的影響・知覚・応用を体系的に研究する学問分野のこと。

※本記事シリーズでは、色を理解し、視覚的・心理的・文化的効果を意図的に操作できる能力を身につけることを目標とする。

このシリーズは「カラーアンドライト」を理解するための知識の獲得を目指している。

※光学や生理学だけではなく、塗料や物体の性質といった化学の知識、さらに心理学の知識もその射程となる。

視覚系の解説Ⅲ

色覚説とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

色覚説(英:theory of color vision):光の物理的刺激が網膜や脳の神経過程によってどのように処理され、色として経験されるかを明らかにしようとする理論のこと。

第三回では光を受ける過程である「入力部(網膜より前)」、電気信号として受け取る過程である「伝達部(視細胞まで)」、情報を調整する過程である「中継部(神経節細胞まで)」、脳内で解釈する過程である「処理部(視覚野まで)」の4つにわけて説明した。

第四回では入力部における各錐体の詳細を学んだ。たとえばS錐体、M錐体、L錐体とわかれており、それぞれの視細胞ごとに光の受容度が異なることを学んだ。また、桿体では色の識別ができず、明暗の状況で桿体と錐体では活動の程度に違いが出ることも学んだ。

たとえば「網膜の錐体細胞」に特化した説明にはヤング=ヘルムホルツ説(三色説)やヘリングの反対色説(四色説)がある。いずれも外側膝状体や大脳視覚野のような中継部や処理部がまだ明確になっていない一九世紀の頃の説明である。

現代では三色説と四色説を段階に分けて説明する理論が主流である。それぞれ説明していく。

ヤング-ヘルムホルツの三色説とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ヤング=ヘルムホルツの三色説(英:trichromatic theory of color vision):私たちの目の中には3種類の光の受容体があり、その3つの働きの組み合わせ(比率)であらゆる色を感じているという理論のこと。

トマス・ヤング(Thomas Young,1773年6月13日 – 1829年5月10日)の説をヘルマン・フォン・ヘルムホルツ(Hermann von Helmholtz, 1821年8月31日 – 1894年9月8日)が発展させたもの。

ヤングがまず最初に、「三つの受容体がある」と理論的に仮定した。当時、錐体細胞や桿体細胞は生体学的にはまだ確認されていなかった(形態学的な確認にとどまっていた)。

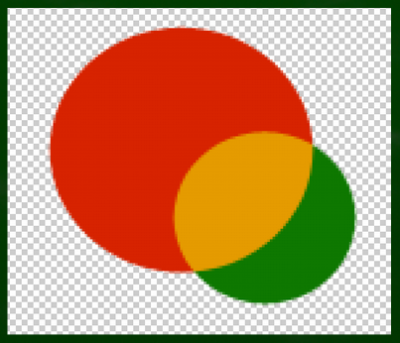

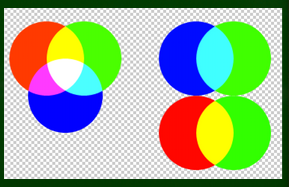

色の三原色現象の観察はすでに知られていた。たとえば赤と緑を足すと黄色に、赤と青を足すとマゼンタに、青と緑を足すとシアンになることが、光の組み合わせで実証されていたのである。それゆえに、「全ての色は三つの基本的な成分で作られている」と仮定されていたのである。ヤングはそれらを基本に、「三つの光受容体」という存在を仮定したわけである。

絵にするとこのような混色イメージとなる。この色現象が生じるメカニズムが、どうやら網膜にあるのではないかとヤングは推測したわけである。

具体的には網膜には「赤に敏感な受容器」、「緑に敏感な受容器」、「青に敏感な受容器」の3種類があると推定されている。

もし三種類の受容器が同時に働けば「白」を感じ、二種類が同時に働けば黄色、シアン、マゼンタを感じるというわけである。たとえば(簡略化して考えると)茶色は、赤と緑の受容器が同程度に小さく反応したもの(明度が低い)といったように考えることができる。

ヤングのこうした三色説の仮説を実験で裏付けようとしたのがヘルムホルツである。たとえば赤・緑・青の単色光を用意し、それらを組み合わせて被験者に何色か聞いていくのである。光の強さや比率を測定し、色の心理的混色が定量的に説明できることを示していったという。

このような実験によって、色覚異常の人は特定の受容体が弱かったり、欠損しているという説明を行うことができる。たとえば赤い受容体が欠損している人は、赤に関連する色覚は生じず、赤色色盲者だというわけである。彼らはピンク、オレンジ、茶色などに関連する色覚が生じにくく、赤と緑の区別も難しくなるというわけである。

ヤング-ヘルムホルツの三色説は混色による等色実験結果と一致しており、色覚異常も説明することができる。

しかし、色対比や色残像、ベツォルト・ブリュッケ現象などを説明できない欠点がある(各用語については別の記事で説明予定)。

ヘリングの反対色説(四色説)とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ヘリングの反対色説(四色説,英:opponent-color theory):人間の色覚は、赤‐緑、青‐黄、白‐黒の3組の対立する色のペアとして処理されるという理論のこと。

ドイツの生理学者であるエヴァルト・ヘリング(Ewald Hering,1834年8月5日 – 1918年1月26日)によって提唱された。

なぜ赤と緑、青と黄色の組み合わせなのか。

たとえば右のような黄色をイメージしてほしい。黄色がどの色の組み合わせからできているか、明確にイメージできるだろうか。

青と緑で青緑になることはイメージできるが、赤と緑で黄色になることはイメージしにくい。黄色を見ても赤と緑を感じることはむずかしく、知覚上、黄色はそれ以上分割できない純粋な色知覚であるとヘリングは考えた。

青の光と黄色の光を組み合わせると、白色になる(加法混色)。しかし白色から青と黄色の色をイメージすることはできない。

それゆえに、それ以上分割できない色は赤、緑、青、黄色だということになる。色の明るさを担当するのは白-黒物質だとされている。ピンクはどうなのか、オレンジはどうなのかという疑問があるかもしれない。しかし、それらの色は上記の四色によって表現可能であり、かつイメージが可能である。

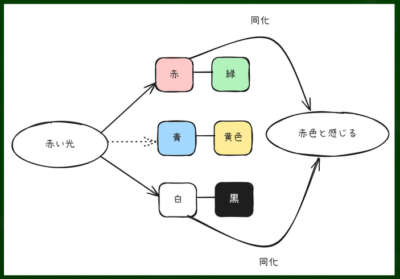

たとえば「赤-緑」視物質に光が当たると、それらが合成されて同化作用を起こすか、分解され異化作用を起こすという。

もし赤い光が「赤-緑」視物質に当たると、同化作用が生じ、「赤」として知覚されるという。「青-黄」視物質に赤い光が当たっても、何の作用も生じない。

「白-黒」視物質に赤い光が当たると、その光の強さが大きい場合は同化作用が生じ白色が、小さい場合は異化作用が生じ黒色が知覚されるということになる。

たとえば「赤い強い光」の場合は、赤色に同化作用、白色に同化作用が生じ、「明るい赤色」として知覚されるということになる。もちろん、1か0かではなく同化と異化にはグラデーションがある。

白い光の場合は「赤-緑」と「青-黄」視物質は、同化と同時に、同程度に異化が生じるという。赤、緑、青、黄色が同程度に、かつ同時に感じられ、かつ「白-黒」視物質は同化作用が生じるために「明るい白色」として知覚されるというわけだ。

黒色では「白-黒」視物質に異化作用が生じており、灰色では同化と異化が同時に、同程度に生じているということになる。

図にするとこのようなイメージになる。

ヘリングの反対色説は補色や色対比を説明できるという利点がある。補色残像とは赤色を長く見つめたあとに白い壁を見ると、緑の残像が見えるような現象を指す。

「赤-緑」視物質の片側が優位になった状態から、その後に平衡を保つため、反対側が反動的に優位になるから、という説明がこの現象に対して可能になる。ヤング-ヘルムホルツの三色説では上手く説明できなかったので、その点では優位であるといえる。

一方で、 光の混色実験結果(加法混色)とは合わなかったり、色覚異常の説明が難しいという難点がある。

ヘリング説では黄色は青-黄物質の「黄側の異化作用」によって知覚されるということになる。しかし、光の混色実験では赤色の光と緑色の光が加法混色されることによって黄色の光が生じるように見える。ここで重要なのは赤、緑、青は他の色との混色によって作れないが、黄色は赤と緑の混色によって作れてしまうという点にある。

ヘリングはあくまでも「色覚の知覚現象」を説明するという点に絞っており、光の物理的混色の実験結果とは別問題であると考えていたようだ(赤と緑が合わさって物理的に黄色になるかもしれないが、それらが合わさっているようには感じないというわけだ)。

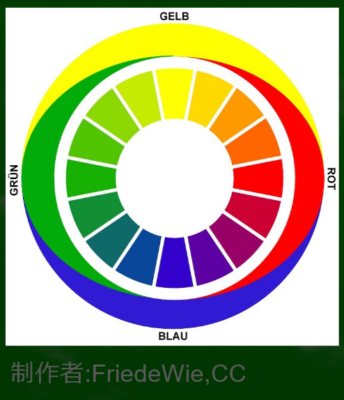

ヘリングが考えた反対色に基づくカラーサークル(色相環)がこちらである。

緑より黄色寄り、赤より青寄りなど、簡易的なグラデーションを把握することができる。

ハーヴィッヒ=ジェームソンの反対色過程説とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ハーヴィッヒ=ジェームソンの反対色過程説(英:opponent process theory):網膜の3種類の錐体の信号が視神経系で「赤–緑」、「青–黄」、「白–黒」の反対色チャンネルに変換され、それらの対立的な神経活動のバランスによって色が知覚されるとする理論のこと。

アメリカの心理学者夫妻レオ・M・ハーヴィッヒ(Leo M. Hurvich) とドロシー・ジェームソン(Dorothea Jameson)によって1950年代に提唱された。

ヤング=ヘルムホルツ説(三色説)やヘリングの反対色説(四色説)は「網膜にあるなんらかの受容体」の一つの段階に特化した説明であった。

ハーヴィッヒらの説明では、色処理を第一段階と第二段階に分けている。第一段階では、錐体応答の組み合せにより、心理的に赤・緑・黄・青に相当する表現が得られるとされる。

第二段階では網膜外の、視神経中枢のどこかに三対の反対色過程があると考えられている。赤-緑チャンネル、黄-青チャンネル、白-黒チャンネルの3つである。

第一段階は光を受容するという「入力(受容)の仕組み」であり、第二段階は「出力(処理)の仕組み」という階層構造になっているのである。この2段階処理によって、光の物理的混色と知覚的対立現象の両方が説明できるとしたわけである。ハーヴィッヒらの説明は「段階説」というより、ヘリングの反対色説の裏付けとして説明されることが多い。たとえば池田光男さんはハーヴィッヒらの説明を厳密には反対色説ではなく段階説であると位置づけている。「折衷説」と表現される場合もある(ラッド=フランクリンの発生説も同様)。

ハーヴィッヒらはヘリングの仮説を検証するために、キャンセレーション法という手法をとったという。キャンセレーション法とは、ある色を、反対の色で打ち消して色が消えるかどうかを調べる実験のことである。

たとえばある人に黄緑色の光を見せて、「この中の緑っぽさが消えるまで赤い光を足してください」と言うとする。赤い光を少しずつ加えていくと、やがて緑っぽさがなくなったと感じる瞬間がある。このときに必要だった赤の強さが、その人の緑チャンネルの強さを表すのである。このようにして、人間の反対色チャンネルの働きを定量化するのである。

ちなみに錐体レベルで三色説が、双極細胞や神経節細胞、大脳レベルにおいて四色説が成立することを発表したのは別の学者である(スベーチヒン、マックニコル、ボインストン、ウォルラーヴェンなど)。

極めてざっくりと流れを整理すると、1850年代にマックス・シュルツェが錐体と桿体という名称を用いて、細胞を区別した(視細胞層に形態の異なる2種類の細胞が存在することを明確に報告、形態的発見)。スベーチヒンは1956年に魚の網膜で錐体細胞の機能を明らかにした(魚の網膜で錐体細胞の生理学的応答を世界で初めて直接測定,生理学的確認)。1986年にネイサンズ(Jeremy Nathans)によって、ヒトの錐体色素の遺伝子を特定するという手法がとられた(遺伝子学的同定)。

ウォルラーヴェンとブーマンの段階説とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

最初に「段階説」を唱えたのは、ドイツの心理学者であるゲオルク・エリアス・ミューラー(Georg Elias Müller)であるとされている。時期は1924年である(『Darstellung und Erklärung der verschiedenen Typen der Farbenblindheit』)。

ここでいう段階説とは、網膜の視細胞視物質レベルに「三色説」を、視細胞からの伝達過程に「反対色説(四色説)」をとり入れた説のことである。

ただし、錐体細胞などの神経細胞の発見はまだされておらず、色覚の処理が複数の段階で行われることを示す理論を提案したにとどまっているといえる。

現代において多くの書籍において最新の色覚説とされているのがウォルラーヴェンとブーマンの段階説である(P.L. Walraven と M.A. Bouman による論文「Fluctuation theory of colour discrimination of normal trichromats」,1966)。

ミューラーやハーヴィッヒらとの違いは、生理的なレベルで実証的にモデル化したという点だろう。

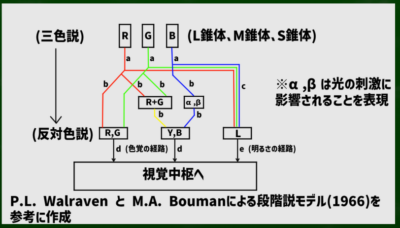

ウォルラーヴェンらの理論を図にしたものがこちらである。

この段階説ではR,G,Bの数はそれぞれ10:10:1と考えられており、B(S錐体)は明るさへの寄与が少ないとされている。また、明るさの感覚はR,G,Bの出力の合成によるものとされている。

そして、R-GチャンネルとY-Bチャンネルのいずれかが優位かによって、知覚される色が決まるとされている。

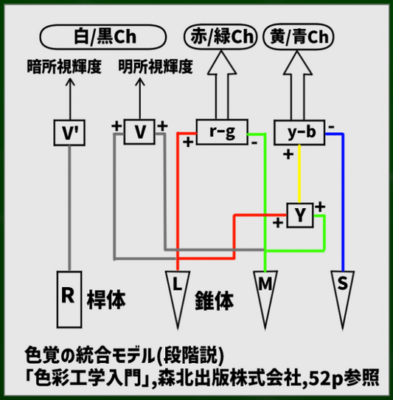

「色彩工学入門」(2007)の書籍では、このような図が用いられている。

ウォルラーヴェンらの図と異なり、S錐体からの明度に関する接続がないという点がポイントである。光覚閾値や明るさの感度はほとんどM錐体とL錐体で決まるとされているのである。また、生理学的には最下段が桿体と三つの錐体、上位が水平細胞、双極細胞、アマクリン細胞、神経節細胞などに対応すると説明されている。

参考文献

基礎本

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

・初心者にもわかりやすい平明な言葉で説明されており、ドローイングとの関わりを特に重視している書籍。初心者ならこれを買っておけば間違いない。

千々岩 英彰「色彩学概説」

・初心者にはわかりにくい難しい言葉で説明されているが、科学的な説明であり、体系的で網羅的な説明がされている良書。ドローイングのためという限定的な目的ではないが、色彩学を単なるハウツーではなく学問として学びたい人には必須の本であると言える。

上級者向け

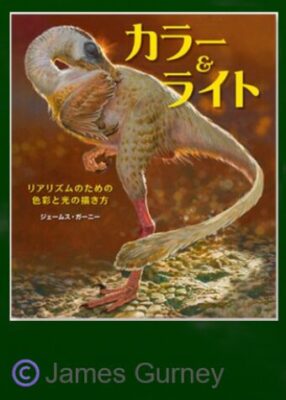

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

・色彩学の基礎を一通り理解したうえで、美しい絵や個性的な絵、限定的な絵をよりもっと上達させたい人に向いている。色の扱いだけではなく、光の扱いにも言及されている有名な書籍である。この記事シリーズでは、この書籍の理解を中間的な目標として目指している。

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

理論の説明ではなく、実践に特化した本。まずは塗ったり、見たり、触ったりして覚えるという手法をとっている。私の記事シリーズとは方向性が違うが、しかし絵を描く人にとっては良書だといえる。

「色彩用語事典」

・あったら便利だろう。とはいえ、現代ではネットで探したほうが早いかもしれない。

使用している汎用書籍

「対策色彩検定カラ-コ-ディネ-タ-検定 (2級・3級)」,新紀元社

「対策色彩検定カラ-コ-ディネ-タ-検定 (2級・3級)」,新紀元社

小林嗣幸「理・美容の造形と色彩」

参考論文

池田 光男「色覚のメカニズム」(1971)[URL]

北原 健二「色覚の成り立ちと色覚検査法」(2003)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。