目次

- はじめに

- 視覚系の解説Ⅱ

- S錐体、M錐体、L錐体とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 分光吸光度とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 分光感度とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- ロドプシンとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- ヨドプシンとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 明所視とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 暗所視とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 薄明視とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 明順応とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 暗順応とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 分光視感効率とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 標準分光視感効率とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- (備考)計算式

- 参考文献

はじめに

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

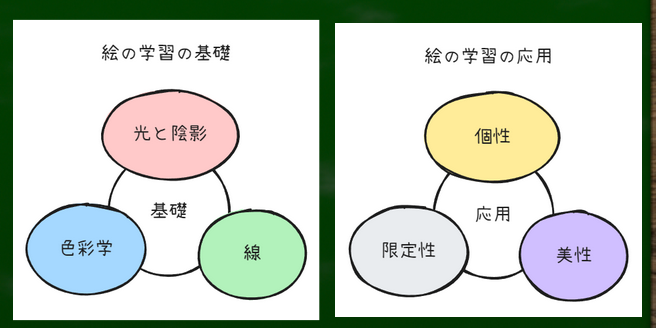

絵を描く方法の全体の体系

絵の基礎は「線(ドローイング)」、「光と陰影(ライティング)」、「色彩(カラーリング)」の3つにあると仮定し、このシリーズは「色彩」に位置する。※体系に関する詳細は第一回を参照。

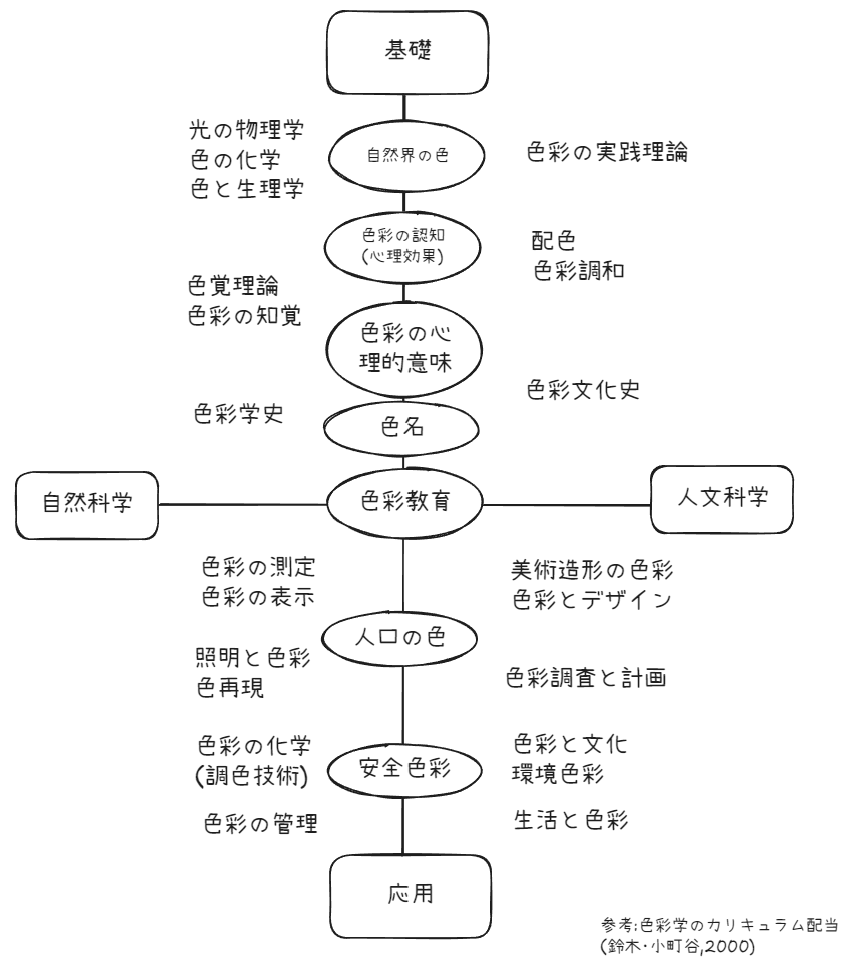

色彩学(英:Color Science):一般に、色の物理的性質・心理的影響・知覚・応用を体系的に研究する学問分野のこと。

色を理解することで視覚的・心理的・文化的効果を意図的に操作できる能力を身につけることをこの動画シリーズでは目指す。

このシリーズは「カラーアンドライト」を理解するための知識の獲得を目指している。

※光学や生理学だけではなく、塗料や物体の性質といった化学の知識、さらに心理学の知識もその射程となる。

視覚系の解説Ⅱ

S錐体、M錐体、L錐体とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

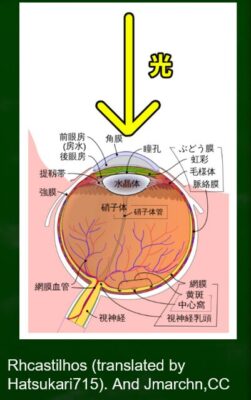

前回学んだように、光が角膜などを通って網膜の一番奥に到達すると、人間は光を感じることができる。

そこから視神経を通って大脳などで処理されることによって、光を解釈し、「林檎の赤色」などを認識することが可能になるのである。

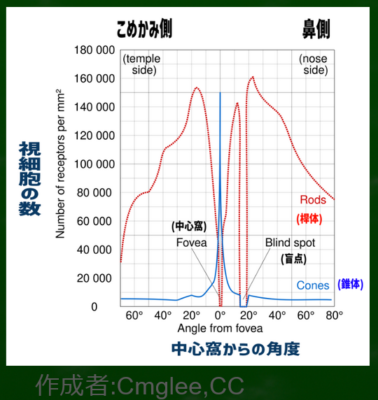

視細胞は錐体細胞と桿体細胞に分かれることを前回学んだ。

錐体細胞(英:cone cell,読み:すいたいさいぼう):網膜に存在する視細胞の一種で、明るい環境で働き、色を識別する役割を持つ細胞(光の強さも識別可能)。

桿体細胞(英:rod cell,読み:かんたいさいぼう):網膜に存在する視細胞の一種で、暗い環境で働き、主に光の強さ(明暗)を識別する役割を持つ細胞(色の識別はできない)。

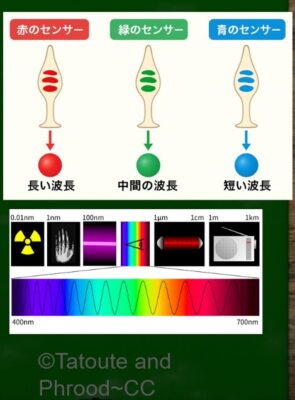

錐体はいわば「色に特化したセンサー」であり、桿体は「光の強さに特化したセンサー」であるといえる。錐体は単純化していえば「赤・緑・青の3つのセンサー」である(厳密には三色に対応しているわけではない。この点は後で扱う)。長い波長なら、赤のセンサーが強く反応し、短い波長なら青のセンサーが強く反応するのである。

一方、桿体は光が強いか、弱いかという判別のセンサー(グラデーションはある)であり、色を識別することはできない。錐体も光の量も識別することが可能だが、暗いところではあまり機能せず、明るいところでも錐体自体の数が少ないので十分ではない。

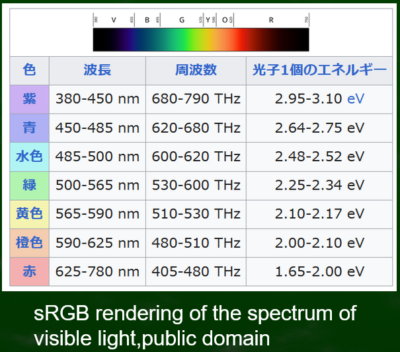

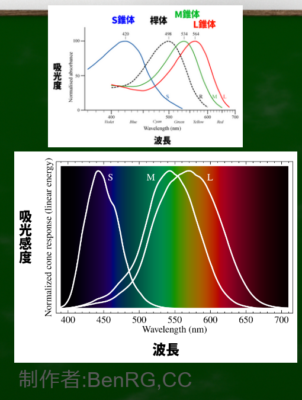

S錐体(short-cone):光の短波長領域に感度をもつ錐体のこと。感度のピークはおおよそ420nm付近(青~紫の領域)。

M錐体(medium-cone):光の中波長領域に感度をもつ錐体のこと。感度のピークはおおよそ530nm付近(緑の領域)。

L錐体(long-cone):光の長波長領域に感度をもつ錐体のこと。感度のピークはおおよそ560~570nm付近(黄緑寄り)で、赤そのものではない。

網膜には約600~700万個の錐体があるといわれる。このうち、L錐体とM錐体が大多数を占めており、S錐体は1割以下だという。

さらに、S錐体は錐体が集まる中心窩にはほとんど存在せず、周辺に多く分布するという。それゆえに、青系の色は細かく識別しにくいというわけだ。

L、M、S錐体は昔は赤錐体(R錐体)、緑錐体(G錐体)、青錐体(B錐体)と表現されていたという。しかし、L錐体のピークが赤ではなく黄緑であることなどが理由で使用されなくなったという。

また、錐体は単体で光の波長そのものを識別しているのではないという。特定の錐体だけで、「赤がきた」、「青が来た」と識別しているわけではない。錐体は「光の量を数えるセンサーつきのカウンター」であり、L錐体は長波長の光の量を多く数えるにすぎず、他の細胞の調整や大脳の処理を通して、複数の錐体の反応を脳が比べることで「赤い」という認識が生じるのである。

錐体細胞は「光を受け取った数を数えるバケツ」であると仮定するとすこしわかりやすい。S錐体が10、M錐体が30、L錐体が60の光を受け取ったとする。しかしこれだけでは合計100の光を受け取っただけである。

「赤色」と認識するためには、「どうやらS錐体から受け取った量がL錐体よりは少ないぞ」といった「比較」が重要であり、この差異の信号によって色の認識が形成されていくのである。もし光の量が半分になったとしても比率が変わらなければ似た色として認識することが可能である(5,15,30など)。

色相は変わらないが明度が変化するわけである。言い換えれば、バケツにたまる光の量は少なくなるが、SMLの各バケツにたまる割合は変わらないというわけである。1つのバケツだけでは比率が不明であり、割合をもたず、色をうまく構成できない。

分光吸光度とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

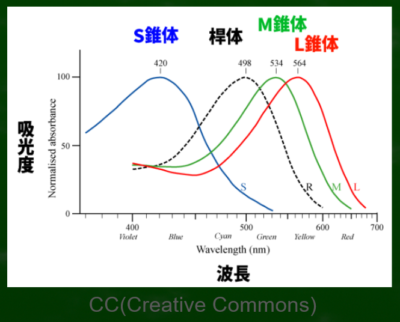

分光吸光度(英:spectral absorbance):光を色(波長)ごとに分けて、そのうちどのくらい視物質に吸収されたのかを数値で表したもの。

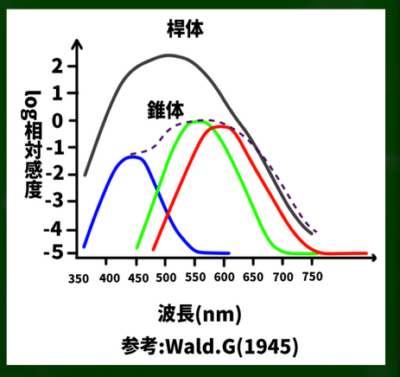

光子を吸収する数が多いほど、分光吸光度は高い。たとえばS錐体はおよそ420nm、M錐体は530nm、L錐体は560nm付近に光吸収のピークがある。桿体は500nmあたりの波長をいちばんよく吸収する。先ほど述べたように、あくまでもバケツに光を溜め込むようなイメージであり、「量」の段階である。吸収したからといって即座に色を感じるわけではない。

それぞれの視細胞における視物質分光吸光度を図にしたものがこちらである。

分光感度とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

分光感度(英:spectral sensitivity):光の波長ごとに、視覚系がどれくらい敏感に反応するかを示す度合いのこと。

視物質の分光吸光度は角膜などの影響を受けないものとして、視物質そのものの吸光度を分析していると考えるとわかりやすい。それに対して分光感度は、角膜などの視覚系全体の作用を考慮したうえで、どのように光を感じるかを示した度合いのことである。特に黄斑色素は分光透過率を短波長領域において下げるような作用があるという(青系の感度が視物質単体よりも弱まる)。

したがって、分光吸光度と分光感度の図は微妙に違う。

視物質の吸光度に比べて短波長領域での値が低く、ピークも多少長波長側にずれている。全体的に右にずれるイメージである。

ロドプシンとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

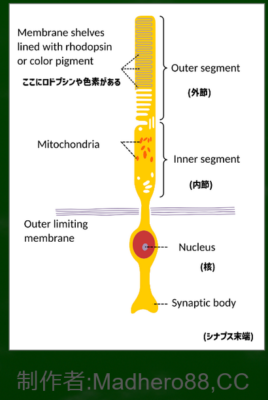

ロドプシン(英:rhodopsin,視紅):網膜の桿体細胞に存在する光を感じるための光受容タンパク質のこと。主に暗いところで機能し、明暗の識別に関わる。

桿体細胞は外節、内節、核、シナプス末端に分類され、ロドプシンは外節のディスク膜といわれる箇所にびっしりと積み重なっている。ここで光を受け取るのである。

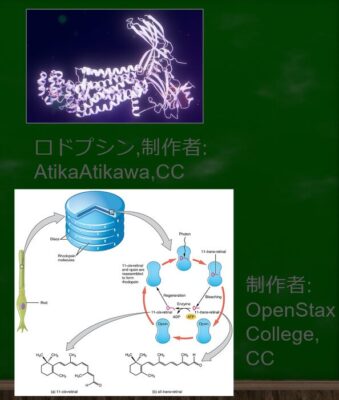

ロドプシンはオプシンというタンパク質と、レチナール(ビタミンAであるレチノールから作られる化合物であり、分子)が結合してできている。

暗い場所でロドプシンはいわば「光を待っている状態」であり、光が当たるとロドプシン内のレチナールの構造が変化する(シス型からトランス型に移行)。この変化が引き金となり、電気信号が発生する。この電気信号がシナプス末端からさまざまな要素を通して脳に送られ、処理されることによって「光が見えた」と知覚することが可能になる。

光子を直接吸収するのはレチナールであり、トランス型になったレチナールは一旦、ロドプシンから外れるらしい。

トランス型になったレチナールは他の場所でリサイクルされ、再びシス型に戻されるという。これを「視覚サイクル」と呼ぶ。

ビタミンA(レチノール)は肝臓から補給され、レチナールとして再合成されるらしい。そしてレチナールからロドプシンが再合成されるのである。

肝臓からのビタミンAが不足すると、桿体機能が低下し、夜盲症になるという。いわゆる鳥目であり、暗部の視力が著しく衰え、見えなくなる病気である。

ヨドプシンとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

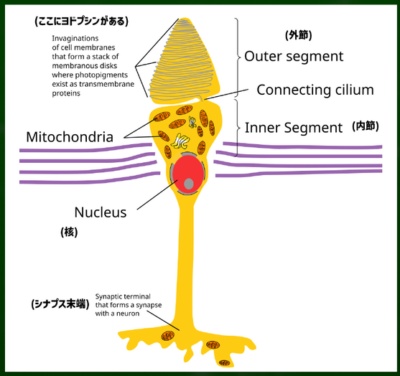

ヨドプシン(英:iodopsin;視紫;イオドプシン):網膜の錐体細胞に存在する光を感じるための光受容タンパク質のこと。主に明るいところで機能し、色覚受容に関わる。

ヨドプシンは錐体細胞の外節に存在する。

ロドプシンと同様に、ヨドプシンもオプシンというタンパク質と、レチナールが結合してできている。このオプシンを「フォトプシン」と呼ぶことがある。

基本的にロドプシンと仕組みは同じであるが、ヨドプシンの場合は3種類に視物質がわかれている。S錐体用のヨドプシン、M錐体用のヨドプシン、L錐体用のヨドプシンである。

ヨドプシンはロドプシンに比べて量が少なく、不安定のために抽出することが難しいという。

明所視とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

明所視(英:photopic vision;めいしょし):明るい場所で物の色や形をはっきり見分ける目のはたらきのこと。

細かくいうと、錐体が主に働くような明るいレベルの視覚のことである。

明るいところでは桿体細胞ではなく錐体細胞が主に機能している。

錐体は桿体ほど光に敏感ではなく、網膜全体では桿体の数の方が多い。それゆえに、光が大量にない暗いところでは錐体細胞は色覚を発揮できず、あまりよく色が見えないというわけだ。

桿体細胞は光が多すぎると、感度が限界に達して信号が変化しなくなるという。針が振り切れているのである(レンジオーバー)。

たとえるなら、充電の容量がマックスの100%となり、「容量の変化」に関する情報が生じなくなることで信号が生じないのである。このことを「飽和」という。たとえばハンバーガーを何十個も食べていると、1個目よりも美味しさを全然感じなくなっているのと似ている。一方で、錐体細胞は多くの光を連続的に処理できるような仕組みがあり、何十個食べても美味しいと感じるような余裕があるのだといえる。

暗所視とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

暗所視(英:scotopic vision,あんしょし):暗い場所で物を見るときの視覚の働きのこと。

細かくいうと、桿体が主に働くような暗いレベルの視覚のことである。桿体は光に敏感であり、わずかな光(光子のひとつでさえ)に敏感に反応できるという。

桿体は錐体と違って色の識別ができないため、暗闇では世界がモノクロになる。

また、解像度はそれほど高くない。錐体のように1対1の接続形式ではなく、その多くが信号をまとめて伝えるためである。

たとえば明かりがほとんどない夜の道では、人の顔の色はわからない。

ただし、人の顔の形はなんとなくわかり、動きも敏感に察知することができるという。

極論を言えば、桿体がなくとも明るい場所で物を認識することは可能だといえる。錐体は色識別だけではなく、光の量の識別も可能だからである。

ただし、解像度が低いという問題はあるかもしれない(中央だけがよく見え、全体としてはぼんやりする)。

薄明視とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

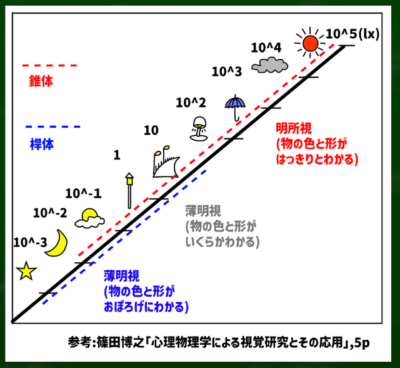

薄明視(英:mesopic vision):明所視(錐体中心)と暗所視(桿体中心)の両方が少しずつ働く明るさの中間領域での視覚のこと。

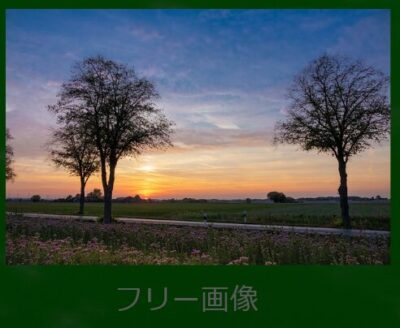

明るすぎず、暗すぎないような場所における視覚状態のことである。たとえば夕方の屋外、街灯だけの道路などである。

明所視、薄明視、暗所視といったように、視覚状態はグラデーションを帯びている。暗い場所になればなるほど、色は識別できなくなり、色が薄くみえていく。

このグラデーションに対して感じ取るセンス、観察するセンスを絵に活かせると表現の幅が広がるのではないだろうか。自分が描きたい絵はまずどのような明るさのレベルにあるのかを設定し、色の見え方(たとえば明度や彩度)を調整していくという方針をとることができる。

明所視、薄明視、暗所視という3つのレベルと照度(光の強さ)の対応関係を図にしたものがこちらである。

明順応とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

順応(英:adaptation;じゅんのう):外界の明るさが変わったときに、網膜や視覚系が光に対する感度を調整し、快適に見えるようにする過程のこと。

たとえば明るいところでは瞳孔は縮み、暗いところでは瞳孔は開くことで光の量を調節する。代表的な視覚の順応は明順応と暗順応である。

明順応(英:light adaptation;めいじゅんのう):説明

たとえば暗いトンネルや映画館から明るい外に出たとき、眩しく感じてよく見えなくなるが、徐々に(数十秒くらいで)よく見えるようになることがある。

暗いところにいると、錐体ではなく桿体が基本的に優位であり、桿体の感度が上がっている敏感な状態であるといえる。いわば、蓋を全開にして光を待っているような状況である(ロドプシンの感度を高め、分解しにくくし、わずかな信号でも見逃さない状態に入る)。

その状態でいきなり明るいところに出ると、桿体の感度の限界を超えてしまい、レンジオーバー(いわゆる白飛び)してしまうという。明るいところでは桿体は感度を落とすことによってちょうどよく普段は見ているのだが、感度を上げた状態を急に落とすことはできない。調整には数十秒から数分の時間がかかるのである。この調整のことを「明順応」というわけである。

暗順応とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

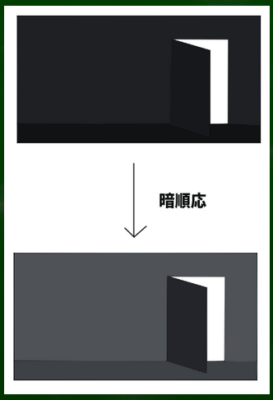

暗順応(英;dark adaptation,あんじゅんのう):明るい場所から暗い場所に移動したときに、目が徐々に暗さに慣れて見えるようになる過程のこと。

明順応が数十秒から数分で完了するのに対して、暗順応は数分から30分ほどかかり、完全に暗さに慣れるためには時間がかかるという。たとえば明るい室内から外に出て星空がいきなりはっきりと見えるかどうか確かめてみるとわかりやすい。

たとえば明るいところから暗い映画館にいきなり入ると、よく見えないことがある。

たとえばプラネタリウムを鑑賞する部屋では、鑑賞の途中で部屋の外に出た場合、部屋の中へ再度入ることを禁止している場合がある。一旦明るい部屋に出てから暗い部屋へ戻ると、色や形がはっきりと認識できず、転んでしまったりする可能性があるからである。鑑賞者は暗い部屋で徐々に目を慣らしていて、暗順応が完了しているので問題はないが、途中で出た人は完了しておらず、危険なのである。

明るい場所では桿体が飽和し、錐体が主に機能する。いきなり暗い場所に移動すると、桿体は徐々に働き始める。

しかし、桿体のロドプシンを再合成するためには時間がかかるため、すぐには暗い場所で光量をただしく認識することができないというわけである。

分光視感効率とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

分光視感効率(英:spectral luminous efficacy):人間の目が、波長ごとの光をどれくらい明るく感じるかを数値で表したもの。

たとえば錐体と桿体の分光感度を図にすると、右の図のようになる。

桿体は暗い場所に強いので、全体的に感度が高い。錐体は感度は低めだが、短波長より中波長や長波長のほうが感度が高いということがわかる。そしてピークは中波長にある。

さらに重要なのは、長波長側では桿体と錐体に感度の差があまりないという点である。

桿体と錐体の感度のピークの差により、相対的な明るさ感に違いが現れる。この現象を「プルキンエ効果(Purkinje effect)」ともいう。

プルキンエ効果については応用の項目でいつか扱う。たとえば明所視では相対的に赤や黄が青や紫よりも明るく見え、暗所視ではその逆になるという現象である。絵を描く際にとても重要になる。

標準分光視感効率とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

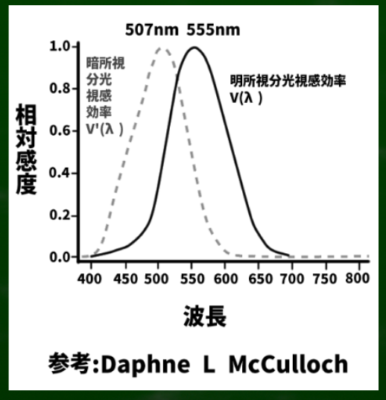

標準分光視感効率(英:standard spectral luminous efficiency function):国際照明委員会(CIE)が定めた、人間の代表的な視覚特性を基準化したもの。

明所視と暗所視の両方を図にしたものがこちら。測光量を計算するさいに用いられるという。

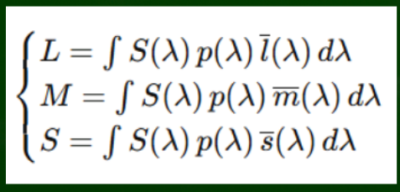

(備考)計算式

備考として光量の計算式を取り扱う。※この辺りはスルーしてもかまわない(私も深く理解できているわけではない)。

λはギリシャ語であり、ラムダと読む。∫は積分記号であり、インテグラルと読む。

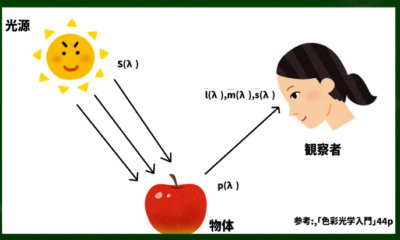

S(λ)は光源の分光強度分布であり、波長λの光の強さを関数として表したものである。

たとえばS(500nm)ならば、波長500nmの光の強さは10といったように出力されることになる。もちろん、ラムダは必ずしも特定の波長ではなく、さまざまな波長の光が混ざっている。たとえば白色の光源は長波長も短波長も混ざりあっている。それらの混合の分布などがラムダとして表現されているのである。

p(λ)は物体反射率である。波長λの光が物体表面でどれだけ反射されるかを示す値である。

たとえば太陽の光が林檎という物体の表面でどれだけ反射されるかなどを考えるとわかりやすい。たとえば林檎は低波長はあまり反射せず、中波長は中程度であり、長波長は高めというような分布を想定することができる。

S(λ)とp(λ)を掛けることによって、ある波長λの光が物体を通過して目に届く光の強さを求めることができる。

たとえば簡易的にS(λ)を3つの長・中・短の波長に分け、それぞれ1だと仮定する。短では0.2しか反射しないので、光の強さは0.2、中では0.5反射するので0.5、長では0.7も反射するので0.7というふうに計算することができる。それぞれ足し合わせると、林檎では光の強さが1.4ということになる。色として知覚されるためには、さらにこの光の強さが各錐体に届き、センサーやフィルターによって識別され、さらに大脳などで処理される必要がある。

さらにそこから、錐体の分光感度であるl(λ)、m(λ)、s(λ)を掛けていく(上の図にあるように、本当はバーがアルファベットの上にある。エルバー、エムバー、エスバーのように読む。ここではCIE標準観測者の分光視感度関数を意味する)。

l,m,sはそれぞれロング、ミディアム、ショートの略であり、長波長のL錐体、中波長のM錐体、短波長のS錐体を意味する。

dλとは、波長のごく小さな区間・幅を意味する。∫は全ての波長にわたって足し合わせる操作を意味する。

おそらく、定規(dλ,1nmごとなど)で刻んで、それぞれのメモリの反応量を計算し、それぞれの反応量を足していく(∫)ということだろう。そうすることで各錐体の反応値(L,M,S)がわかるということである。つまり、長・中・短波長錐体が実際に受け取った光の量がわかるというわけだ。もちろんここから、双極細胞などを通して修正され、脳によって処理されることによって「それぞれの光の量の比」が認識され、「赤い色の林檎」が見えるようになるのである。

色発現が「光源」、「物体」、「観察者」という3つの要素の組み合わせで生じるということを図で表したものがこちらである。

光源 × 物体 × 錐体の感度 の組み合わせで、各錐体の反応値(L, M, S)が決まるのである。もちろん色が実際にどう感じられるかはさまざまな器官の処理や、心理学的な変容によって最終的に決まるといえる。

参考文献

基礎本

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

・初心者にもわかりやすい平明な言葉で説明されており、ドローイングとの関わりを特に重視している書籍。初心者ならこれを買っておけば間違いない。

千々岩 英彰「色彩学概説」

・初心者にはわかりにくい難しい言葉で説明されているが、科学的な説明であり、体系的で網羅的な説明がされている良書。ドローイングのためという限定的な目的ではないが、色彩学を単なるハウツーではなく学問として学びたい人には必須の本であると言える。

上級者向け

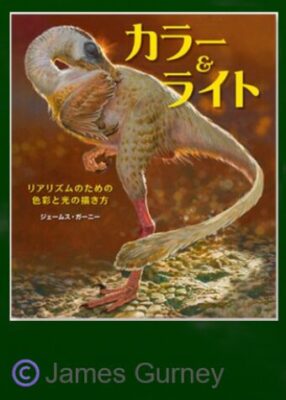

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

・色彩学の基礎を一通り理解したうえで、美しい絵や個性的な絵、限定的な絵をよりもっと上達させたい人に向いている。色の扱いだけではなく、光の扱いにも言及されている有名な書籍である。この記事シリーズでは、この書籍の理解を中間的な目標として目指している。

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

理論の説明ではなく、実践に特化した本。まずは塗ったり、見たり、触ったりして覚えるという手法をとっている。私の記事シリーズとは方向性が違うが、しかし絵を描く人にとっては良書だといえる。

「色彩用語事典」

・あったら便利だろう。とはいえ、現代ではネットで探したほうが早いかもしれない。

使用している汎用書籍

「対策色彩検定カラ-コ-ディネ-タ-検定 (2級・3級)」,新紀元社

「対策色彩検定カラ-コ-ディネ-タ-検定 (2級・3級)」,新紀元社

小林嗣幸「理・美容の造形と色彩」

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。