目次

はじめに

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

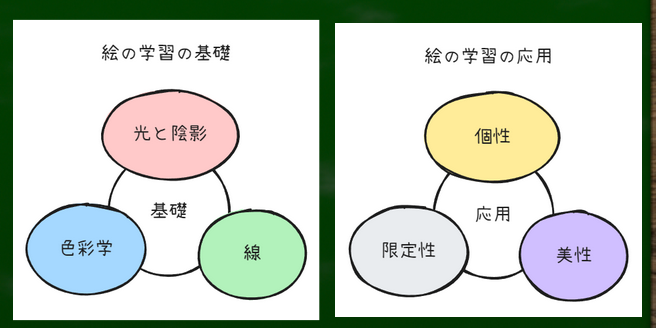

絵を描く方法の全体の体系

絵の基礎は「線(ドローイング)」、「光と陰影(ライティング)」、「色彩(カラーリング)」の3つにあると仮定し、このシリーズは「色彩」に位置する。※体系に関する詳細は第一回を参照。

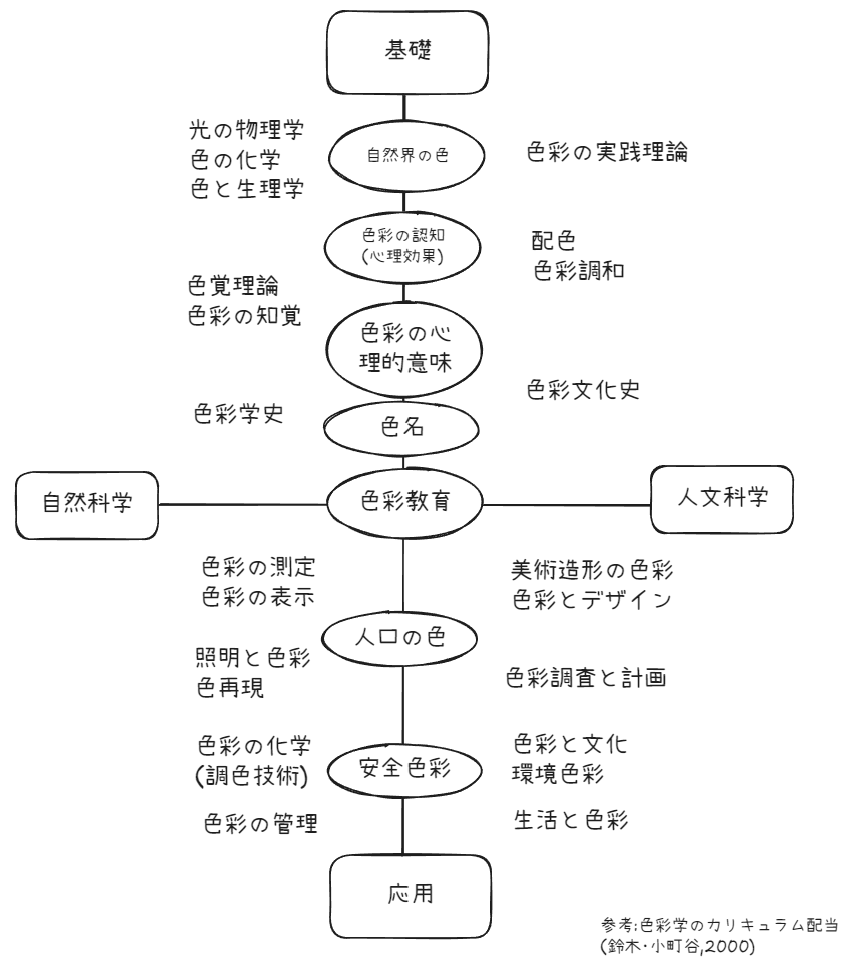

色彩学(英:Color Science):一般に、色の物理的性質・心理的影響・知覚・応用を体系的に研究する学問分野のこと。

色を理解することで視覚的・心理的・文化的効果を意図的に操作できる能力を身につけることをこの動画シリーズでは目指す。

視覚系の基礎知識

最低限の理系の知識はとりあえず頭にいれるべきか

今回は「視覚系」を学んでいく。視覚系とは要するに、「光を受け取って脳で像として認識するまでの仕組み全体」のことである。カテゴリーとしては生物学における「生理学」に位置している。生理学とは生物の体の構造や器官がどのように働くか、機能や仕組みを研究する学問のことである。

第二回では物理学に位置づけられる光学を学んだ。前回も述べたが、理系の知識は絵を描くという目的のために絶対必要というわけではない。

理系の知識があったほうが「絵を描く技術を理解しやすく、身に着けやすい」から学ぶのである。なぜある場面である色を使ったほうがいいのか、ある光を演出したほうがいいか、ある線を引いたほうがいいかという「理屈」を体系的に学ぶというわけだ。

もちろん天才ならデッサンや写生によって体感的にそうした理屈を身につけるか、あるいは理屈ぬきに表現ができてしまうかもしれない。あるいは天才ではないとしても、理屈よりも実践する(まずは描く)タイプもいるだろう。

そのあたりは各自の好みということになり、バランスよく反復することが重要だと考える(理屈ばかりが先行して手を動かせなくなるのはよくあるナンセンスだから)。いくら手を動かしてもある表現を得られないことを痛感したうえで、そこから理屈を追求することが理想的な進行過程といえるかもしれない。

視覚系の理解は具体的にどう活かせるのか

たとえば人間の目は全ての範囲がカメラのようにくっきりと鮮明に見えるわけではなく、中心だけが鮮明に見えている。

この理由を知っていることで「人間の視線を表現した絵」を意図的に構成することができるだろう。鑑賞者もまた中心を鮮明に見るという理屈を理解することで、絵を描く際も中心に見せたいものや見せたい色などを配置するという「構図」への理解も深まるといえる。

視覚系の基礎を理解することで、たとえば色の現象として知られている「プルキンエ現象」を理解することができ、色づけに対するヒントを得ることができる。

明るい場所(明所視)では錐体細胞が働き、赤や黄色など長波長の色がより鮮やかに見えるので、赤を他の色より彩度を上げておこうといった工夫が可能になるのである。他にも老人は灰色と青の区別がつきにくいといった個別のケースへの理解度も高まる。漫画家を目指す場合は絵のスキルだけではなく、ストーリーづくりのための知識にもなるかもしれない。

空の青さをどう表現するのか、肌の色をどう表現するかなど、ジェームズ・ガーニーが「カラーアンドライト」で述べている難しい説明の理解度も視覚系の基礎理解によって高まっていくのである。

このシリーズは「カラーアンドライト」を理解するための知識の獲得を目指している。光学や生理学だけではなく、塗料や物体の性質と言った化学の知識、さらに心理学の知識もその射程となる。視覚系の話はニューロンやシナプス結合といったように「そこまで細かく学ぶ必要はないだろう」と思うことも多いかもしれないので、そのあたりは各自の判断に任せたい。個人的には複雑な数式や化学式等ではない限り、できるだけ詳細に理解したいと考える。

視覚系とはなにか

視覚系(英:visual system):光を受け取って神経信号に変換し、脳で処理することで「見る」という知覚を成立させる仕組み全体のこと。

光を受ける過程である入力部(網膜より前)、電気信号として受け取る過程である伝達部(視細胞まで)、情報を調整する過程である中継部(神経節細胞まで)、脳内で解釈する過程である処理部(視覚野まで)の4つにわけて説明していく。今回は分光感度や順応、色覚メカニズム(三色説や反対色説など)を扱わない(おそらく次回)。

入力部を学ぶ(角膜、水晶体、錐体、桿体など)

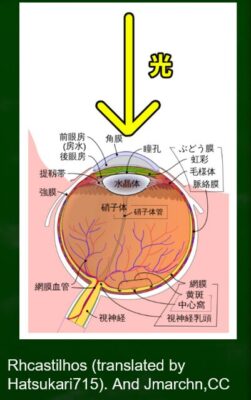

人間の目の構造はカメラと似ている

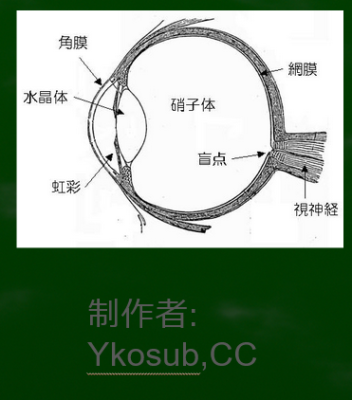

人間の目の構造はカメラと似ているといわれている。カメラのボディは「強膜」であり、レンズの絞りは「虹彩」、レンズは「水晶体」、フィルム面は「網膜」、レンズの移動は「毛様体」にたとえられることがある。

まずは全体の流れを説明し、その後各用語を説明する方式をとる。

まず光は「角膜」に入射し、「前眼房水」を通る。さらに「虹彩」は「瞳孔」の大きさを変えて光量を調整し、光は「水晶体」を抜ける。そして「硝子体」を通過し、最奥部の「網膜」に達する。これが入力部の流れである。

角膜とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

角膜(英:cornea,かくまく):眼球の最前面にある透明な膜のこと。

光の入射面で屈折を担う主要部分である。眼球の形を保ち、内部の組織を保護する役目が「強膜(いわゆる白目)」と連続している。ちなみに角膜の絶対屈折率は1.376である(水は1.333、空気はほぼ1)。

空気と角膜の屈折率の差がいちばん大きく、屈折の大部分は角膜で起こるという。水晶体の絶対屈折率は1.386と高いが、周りが房水(1.336)や硝子体(1.336)であるために、屈折差がほとんどない(ただし水中では別であり、水晶体が球体に近い形に変形する)という。もちろん、カーブの形なども光の曲がり具合に影響する。

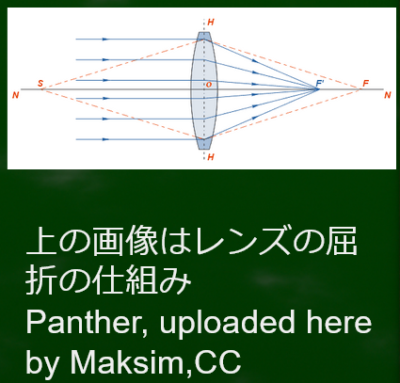

そもそもなぜ光を角膜や水晶体で屈折させる必要があるのかというと、光を網膜の上に「像」として結ばせるためである。外から来る光を曲げ、一点に焦点を合わせて鮮明な像を作る必要がある。

前眼房水とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

前眼房水(英aqueous humor,ぜんがんぼうすい):角膜と虹彩の間の透明な液体のこと。

眼球の内部環境を維持し、代謝や屈折に重要な役割をもつ。たとえば角膜や水晶体への栄養供給や老廃物の排出、眼圧(眼球の形を保つための圧力)の維持の役割をもつ。

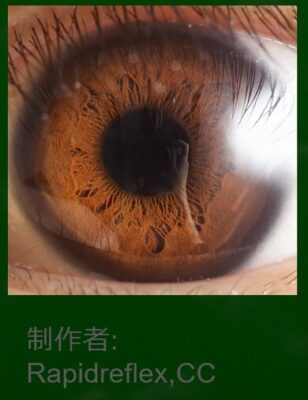

虹彩とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

虹彩(英:Iris):眼の中にある薄い円盤状の組織で、瞳孔の大きさを調節することで眼に入る光の量をコントロールする部分のこと。

目の色(茶色、青色、緑色)を決めるのは虹彩である。なぜなら、ほとんどの人の瞳孔は黒色であり、色の変化は虹彩に基本的に現れるからである。ただし、フラッシュ撮影で赤くみえたり、アルビノ(先天性のメラニン欠乏)の場合は瞳孔が赤っぽく見えたりする。

一人ひとりの虹彩の形は違うことから、虹彩認証などに用いられている(本人確認などに使う)。

虹彩の色によって見える色に影響を与えるわけではないという。ただし、メラニン色素の少ない青い目では光が透過しやすく、眩しさを感じやすいという例はあるらしい。

瞳孔とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

瞳孔(英:pupil):虹彩の中央にある円形の黒い穴。

光が通る入り口。大きさを変えて網膜に届く光量を調節する。いわゆる「絞り」の役割を果たしている。動物によってそれぞれ形が異なる。

瞳孔自体には色はなく、瞳孔を通して奥にある網膜の暗い部分(メラニンという黒や濃い茶色の色素)を見ているために黒く見える。光はほとんど網膜で吸収され、外へ反射しないために瞳孔が黒く見える(黒い紙に光を当てるイメージ)。

暗い場所では拡大し、明るい場所では縮小する。この調整は虹彩の筋肉により自動で行われる。

水晶体とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

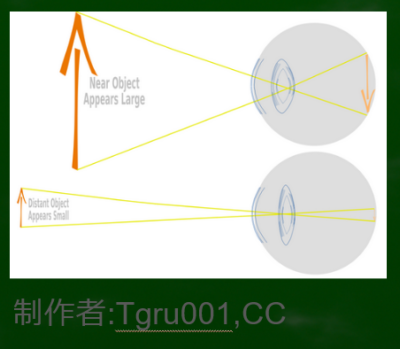

水晶体(英:crystalline lens,すいしょうたい):光を屈折させて網膜上に像を結ぶ可変焦点のレンズのこと。

厚さを変えることで焦点距離を調節する機能がある。厚くなると近くを見るのに適し、薄くなると遠くを見るのに適するという。

虹彩の奥、瞳孔のすぐ後ろにある。透明な組織であり肉眼では基本的に捉えることができない。

いわゆる「二重凸レンズ状」であり、両面が外向きに丸く膨らんでいるレンズの形をしている。この膨らみによって光を集めやすく、また変形して距離を調整しやすくなるという。

水晶体は周囲を「チン小帯(zonule fibers,ちんしょうたい)という糸のような繊維で支えられており、毛様体筋が緩むとチン小帯が引っ張られ、水晶体が薄く延びる構造になっている。毛様体筋が収縮するとチン小帯の張力が弱まり、水晶体は厚く丸くなる(いわゆる「目を細める」)。

水晶体の調整は自動で行われるが、加齢によって水晶体が固くなり、厚くしにくく、その調整が困難になるという。いわゆる老眼である。

光の集中度が高いと見える像ははっきりし、集中度が低いと見える像ははっきりとしない。しかし集中しすぎると周りがよく見えなくなる。本を読むときに全体を見ながら部分に集中することは難しい。水晶体はたとえていうなら光を集める虫眼鏡のようなものである。虫眼鏡に集まってくる光を紙に当て続けると燃えることがあるが、それは散らばった光の粒が一点に集中するからである。小説『蠅の王』では少年がもっていた眼鏡のレンズを用いて火をつけるシーンがあった。

硝子体とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

硝子体(英:vitreous body,しょうしたい,ガラス体):水晶体と網膜の間にあるゼリー状の透明物質。

眼球の形を保ち、光の通過を助ける機能をもつ。血管はほとんどなく、栄養は周囲の網膜から受ける。

たとえば視界に糸くずや蚊のようなものが常に見える症状を「飛蚊症(ひぶんしょう)」という。硝子体の浮遊物が網膜上に影を落とすことで生じるという。生まれつきであったり、加齢や打撲によっても生じることがあるという。

「光視症(こうししょう)」は光の刺激がないにもかかわらず、硝子体が網膜を引っ張ることで刺激され、光って見えてしまう症状のことである。稲妻のようにピカッと突然走るという。加齢などによって硝子体が収縮することで生じることがあるらしい。

伝達部を学ぶ(視細胞のみ)

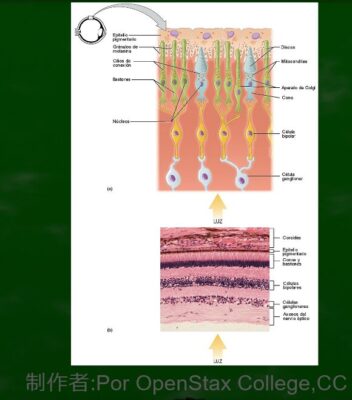

網膜(英:retina,もうまく):眼球の最奥部にある紙一枚ほどの薄い神経組織であり、光受容細胞を中心とした層構造をもつ。

入射した光を電気信号に変換し、視神経を通じて脳へ伝える役割を担っている。

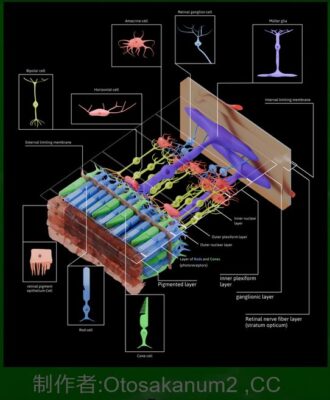

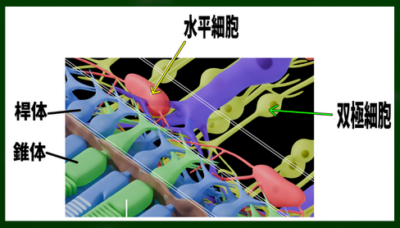

光が入射する側から見ると、網膜は主に神経節細胞、アマクリン細胞、水平細胞、双極細胞、視細胞の順に配列されている。一旦光が奥まで届いてから順に処理が始まるというわけである。

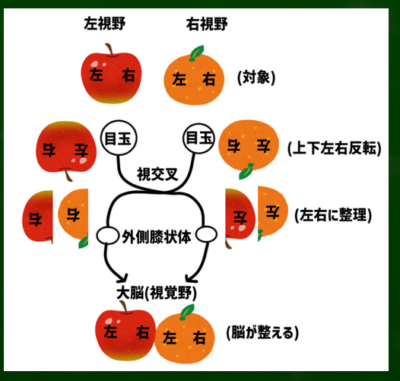

光が視細胞まで達すると電気信号に変換され、双極細胞や水平細胞で調整された後、神経節細胞の軸索が束になって視神経となり、視交叉や外側膝状体を経て視覚野へ送られる。いわゆる「脳みそ」で再構成することによって「見る」という事態がはじめて生じるのである。上下左右反転している像が脳みそで整えられ、意味づけされることで我々は「林檎が眼の前にある」と正常に認識できる。

視細胞とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

視細胞(英:photoreceptor cell,しさいぼう):光刺激を受けて電気信号に変換する感覚細胞。網膜の最外層にあり、桿体と錐体に分かれている。

上の図でいうと青の細長い物体が桿体で、緑の細長い物体が錐体である。これらの集まりが視細胞である。

錐体細胞、桿体細胞とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

錐体細胞(英:cone cell,すいたいさいぼう):網膜に存在する視細胞の一種で、明るい環境で働き、色(赤・緑・青)を識別する役割を持つ細胞(RGBの表現については簡易的な表現)。短波長領域に感度をもつS錐体、中波長領域に感度をもつM錐体、長波長領域に感度をもつL錐体と表現されることが多い。高い解像度の視力や色覚を担う。

体細胞(英:rod cell,かんたいさいぼう):網膜に存在する視細胞の一種で、暗い環境で働き、主に光の強さ(明暗)を感じ取る細胞。

色の識別はできないが、暗所での視覚を担う。

※分光感度や三色説は次回以降扱う

錐体は2ミクロン、桿体は3ミクロンときわめて微小である。倍率150以上の顕微鏡でないと見ることができないという。

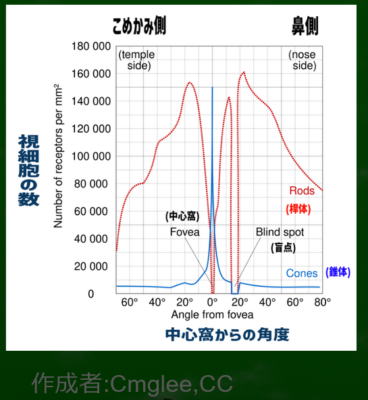

錐体は中央部に多く、桿体は周辺に多いという。人間の眼には約1億1000万から1億2500万の桿体と630万から680万の錐体があり、圧倒的に桿体のほうが多い。

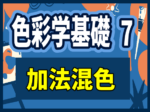

中心窩、黄斑とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

中心窩(英:fovea centralis,ちゅうしんか):黄斑の中央にある小さなくぼみ。錐体が高密度に分布し、最も解像度の高い視覚を担う。

黄斑(英:macula lutea,おうはん):網膜中心部の黄色領域。中心窩を含み、精細視覚に関与する。

中心窩がほとんどが錐体で構成されているのは、もっとも鮮明で精密な視覚(中心視)を得るためである。中心窩は光がよく届く位置にあるため、暗所視にすぐれた桿体があまり必要ない。

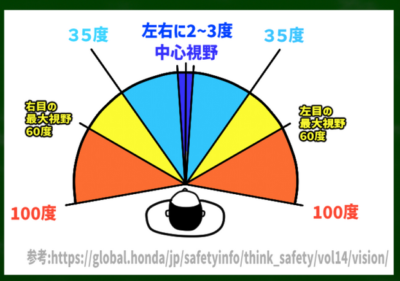

人間の視野は左右に100度前後あると言われているが、はっきりと見える範囲はわずか2~3度ほどだという。たとえば本の文字を目で追うのは、中心しかはっきりと見えないためである。

盲点とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

盲点(英:blind spot,もうてん):網膜上の光を感じない領域であり、視覚情報が欠落している部分のこと。

なぜこの部分に視細胞などがないかというと、網膜上で視神経が大脳へ向かって眼球の外に出る部分だからである。本来ならば何も見えない点が鼻側の視界に映るはずであるが、両眼で補完し合うために日常生活では気づきにくく、片目であっても脳が補完してしまうという。

視細胞における電気信号、化学信号について

視細胞においてどのように光の刺激が電気信号に変わり、電気信号が化学信号に変わるのかが理解しにくい。

まず、視細胞の先端には光子を吸収する「視物質」があるという。桿体はロドプシン(rhodopsin)であり、錐体はヨドプシン(iodopsin)である。

視物質で光子を吸収すると、視細胞の電位が下がり、電気信号が発生するという(このあたりはやや複雑なので飛ばしてもいい)。

電位とは要するに高低差のことである。通常、細胞の内側は少しマイナスで、外側は少しプラスだという(暗いときは内側のマイナスがさらに弱まる)。イオンの量でそれらが調整されている。光子を視物質が吸収することで、ナトリウムイオンのチャンネルが閉じ、ナトリウムが入ってこなくなる。そうすると、内側がマイナスになり、過分極状態になる。この「電位が下がる変化」が電気信号となるという。この電気信号が視細胞の端に伝わり、グルタミン酸の放出量が変化し、化学信号になるという。この化学信号が隣の神経である双極細胞に伝わっていくのである(次の項目で扱う)。

中継部を学ぶ(神経節細胞まで)

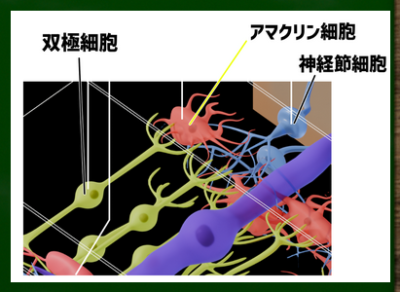

光が角膜に入り、さらに網膜まで届く。この網膜はさらに入射の順から神経節細胞、水平細胞、アマクリン細胞、双極細胞、視細胞と細かくわかれている。哺乳類の網膜には60種類以上の細胞が存在しているらしいが、今回はこれらの細胞のみを扱う。

神経節細胞は最初に光を通過する箇所だが、しかしその段階ではまだ機能しない。実際に機能するのは一番奥の網膜(視細胞)まで光が届き、電気信号及び化学信号に変化してからである(光を感じる受容体はこの視細胞だけである)。これらの信号が双極細胞に届き、さらに双極細胞が神経節細胞に届き、アマクリン細胞や水平細胞はその補助を行い、最終的に視神経へと信号を送り、盲点から大脳へと信号が送られていくのである。各用語を説明していく。

双極細胞とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

双極細胞(英:bipolar cell,そうきょくさいぼう):視細胞からの入力を受け取り、神経節細胞に伝達する中間神経細胞。

視細胞で発生した信号を神経節細胞に送る「中継役」である。中心窩では錐体と一対一で接続し、錐体の情報を分散せずにそのまま神経節細胞に伝えるため、解像度が高くなるという。右の図のように、複数の視細胞を1つの双極細胞で受信する事が多く、そのため周辺では解像度が低い(ぼんやりとしか見えない)。

水平細胞とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

水平細胞(英:horizontal cell):視細胞と双極細胞の間に存在し、複数の視細胞からの入力を横方向に結合して調整する介在神経細胞。

視細胞と双極細胞の間で信号を横に調整し、明暗の差やコントラストを強くするという。

縦方向のメイン経路(視細胞→双極細胞→神経節細胞 →大脳)が光情報を脳に伝える主要な経路であった。

水平細胞は視細胞からの複数の信号を受けて、それらのコントラストが低ければ強める作業を行う、補助経路であるといえる。ある信号は弱め、ある信号は強めた形で電気信号として視細胞へ信号を戻す(フィードバックする)のである。そして視細胞は調整されて戻された信号を双極細胞へ出力していく。

たとえば本は白と黒のコントラストがあることで、文字を読むことができる。

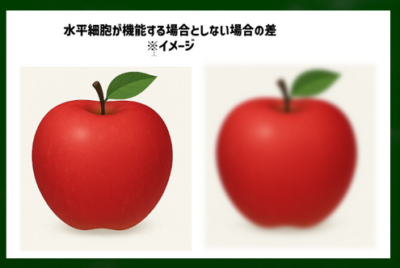

双極細胞がなければそもそも「見る」ということ自体が成立しないが、水平細胞がなくとも「見る」ということ自体は成立するといえる。しかし、もし目の前の林檎を見る場合、水平細胞が全く機能していないとすれば、右の図のようにぼやけた画像として我々は構成してしまうだろう。

アマクリン細胞とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

アマクリン細胞(英:amacrine cell):神経節細胞や双極細胞の働きを横方向に調整する細胞。

双極細胞から信号を受け取り、時間的・動態的な情報の修正を行い、再度、双極細胞へ戻すという。たとえば動く物体や明暗の時間的な変化の情報を正確にするという。さらに、一部のアマクリン細胞は神経節細胞へも出力するという。

※アマクリンとはギリシア語に由来し、長い軸索をもたないことからきているという。amaは「ない」であり、crineは分泌するという意味である。

たとえばアマクリン細胞がないと、歩いているときに横から自転車が来るのに気づきにくくなるといえる。「動いている」という認識は時間的な経過を伴うコントラストが重要だからである。

他にも、突然暗くなったり明るくなったりした場合、その光の変化を正確に捉えることができなくなるという。ライトの点滅なども正確に認識しにくくなるといえる。

神経節細胞とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

神経節細胞(英:ganglion cell,しんけいせつさいぼう):双極細胞からの出力を受け取り、その軸索を視神経として脳に送る網膜の出力神経細胞。

網膜内で処理された信号を最終的にまとめ、長距離伝達に適した形に変換する機能をもっている。

双極細胞やアマクリン細胞から信号を受け取る樹状突起や、信号を活動電位として脳へ出力する軸索が存在する。神経節細胞の軸索の長さは4~6センチほどであり、アマクリン細胞の全体の長さが数十から数百ミクロンであるとすれば、数百倍も長い細胞だといえる。

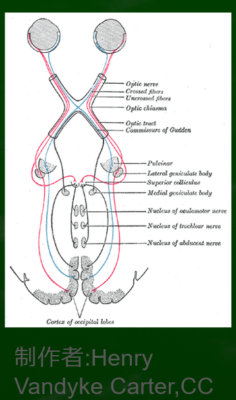

神経節細胞が束になっている状態を「視神経(英:optic nerve)」と呼ぶ。

視神経は視交叉を通ったあとは「視索」と呼ばれ、「外側膝状体」という中継地点へ接続する。そこから一次視覚野など、いわゆる大脳の後頭葉へつながっていく。

ちなみに視細胞から双極細胞や水平細胞への情報伝達は、膜電位の大小(振幅)によって行われる。一方、神経節細胞以降では活動電位が発生し、その発生頻度(周波数)によって情報が伝達される。

例えると、視細胞→双極細胞では声の大きさのように連続的に情報を伝えるのに対し、神経節細胞以降ではモールス信号のように信号の回数で情報を伝える。

この方式により、ノイズで情報がかき消される心配が減り、長距離の伝達が可能になる。つまり、光が「強さ10だから明るい」のではなく、「対応する活動電位が10回発生したから明るい」という形で情報が伝わる。

処理部を学ぶ(視覚野まで)

視交叉とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

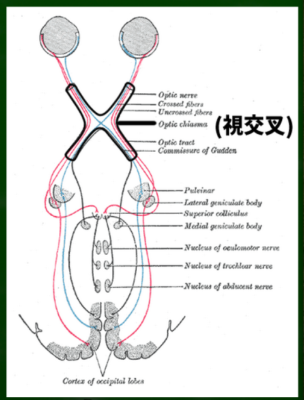

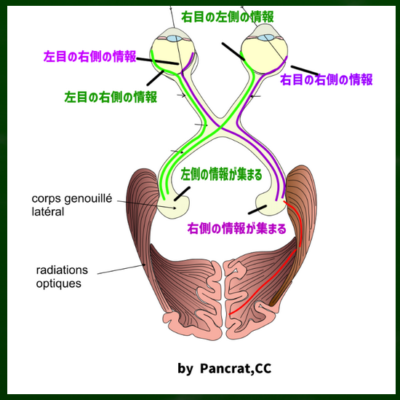

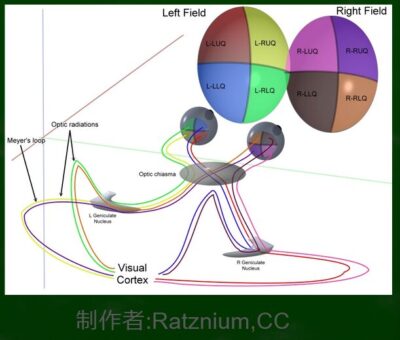

視交叉(英:optic chiasm,しこうさ):左右の目からの視神経の一部が交差する脳の構造で、視野情報を脳の左右半球に正しく伝えるための場所のこと。X字型の形をしている。

なぜ視交叉で視神経をクロスさせるかというと、視覚情報を左右の視野ごとにまとめるためである。

右目からは左側(鼻側)の情報と、右側(こめかみ側)の情報がくる。左目からは左側(こめかみ側)の情報と、右側(鼻側)の情報がくる。

左の情報と右の情報をまとめるために、それぞれをクロスさせると、視覚情報を左右の視野ごとにまとめることができる。

左右だけではなく、上下も含めてクロスさせる説明図もある。

坂井獣医科さんの説明している図を参考に簡易的に図にすると、このようになる。

水晶体で像が作られた時点では上下左右反転していて、きちんと見えていない。情報を網膜で整え、視交叉などの場所で整理を行い、視覚野で統合・補正という手間をかけて我々は林檎を目で見ることができるのである。右の情報は左脳に、左の情報は右脳に集まり、さらに連合視覚野で統合され、まとまった視覚像として認識されるという。

外側膝状体とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

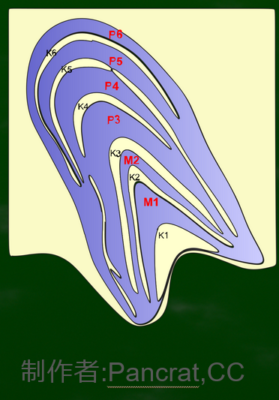

外側膝状体(英:lateral geniculate body/nucleus, がいそくしつじょうたい):視床の外側にある神経核で、網膜から送られてきた視覚情報を受け取り、一次視覚野(V1)へ伝える中継点のこと。

6層にわかれている。たとえば下の2層では動きの明暗の変化などを処理し、上の4層では色や形の細かい情報を処理する。視覚情報の「郵便局」のような存在に例えることができ、ここから脳の視覚野に本格的に処理してもらうために、整序したうえで配達するというわけである。

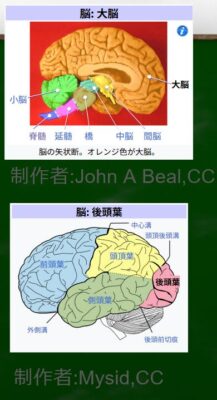

脳の分類についてざっくりと

細かい説明は省き、ざっくりと駆け足で説明していく。視覚野は大脳の一部である。脳は大脳・小脳・脳幹の3つに大きく分類され、大脳はさらに終脳と間脳に分類される。

終脳はさらに大脳皮質、白質、大脳基底核に分類される。大脳皮質はさらに前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉などに分類される。この後頭葉に視覚野の大部分がある(他の大脳にもある)。

視覚野(英:visual cortex,しかくや):大脳の後頭葉に存在する皮質領域であり、網膜から外側膝状体を経て送られてくる視覚情報を受け取り処理する中枢のこと。

一次視覚野(V1)では輪郭、方向、明暗などの基本的特徴の解析を行う。二次視覚野(V2)以降の連合視覚野(V3~V5/MT)では色、形、動き、奥行きなどの高度な情報を統合することにより、物体や空間の認識を可能にするという。

視覚野で処理された情報はさらに、高次連合野へ伝達されるという。たとえば側頭葉の下側頭皮質で形状の識別などの処理を行い、頭頂葉の後頭頂皮質で空間認識や位置関係の処理を行うという。

前頭葉の運動野や補足運動野と連携して、眼の前にある林檎を見た後に手で触れるという行為につなげていくことができる。

参考文献

基礎本

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

・初心者にもわかりやすい平明な言葉で説明されており、ドローイングとの関わりを特に重視している書籍。初心者ならこれを買っておけば間違いない。

千々岩 英彰「色彩学概説」

・初心者にはわかりにくい難しい言葉で説明されているが、科学的な説明であり、体系的で網羅的な説明がされている良書。ドローイングのためという限定的な目的ではないが、色彩学を単なるハウツーではなく学問として学びたい人には必須の本であると言える。

上級者向け

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

・色彩学の基礎を一通り理解したうえで、美しい絵や個性的な絵、限定的な絵をよりもっと上達させたい人に向いている。色の扱いだけではなく、光の扱いにも言及されている有名な書籍である。この記事シリーズでは、この書籍の理解を中間的な目標として目指している。

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

理論の説明ではなく、実践に特化した本。まずは塗ったり、見たり、触ったりして覚えるという手法をとっている。私の記事シリーズとは方向性が違うが、しかし絵を描く人にとっては良書だといえる。

「色彩用語事典」

・あったら便利だろう。とはいえ、現代ではネットで探したほうが早いかもしれない。

使用している汎用書籍

「対策色彩検定カラ-コ-ディネ-タ-検定 (2級・3級)」,新紀元社

「対策色彩検定カラ-コ-ディネ-タ-検定 (2級・3級)」,新紀元社

小林嗣幸「理・美容の造形と色彩」

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。