はじめに

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

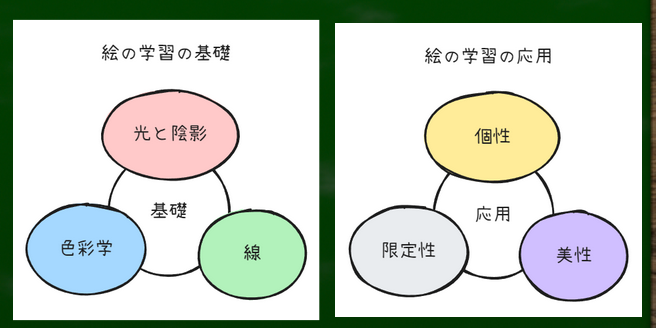

絵を描く方法の全体の体系

絵の基礎は「線(ドローイング)」、「光と陰影(ライティング)」、「色彩(カラーリング)」の3つにあると仮定し、このシリーズは「色彩」に位置する。※体系に関する詳細は第一回を参照。

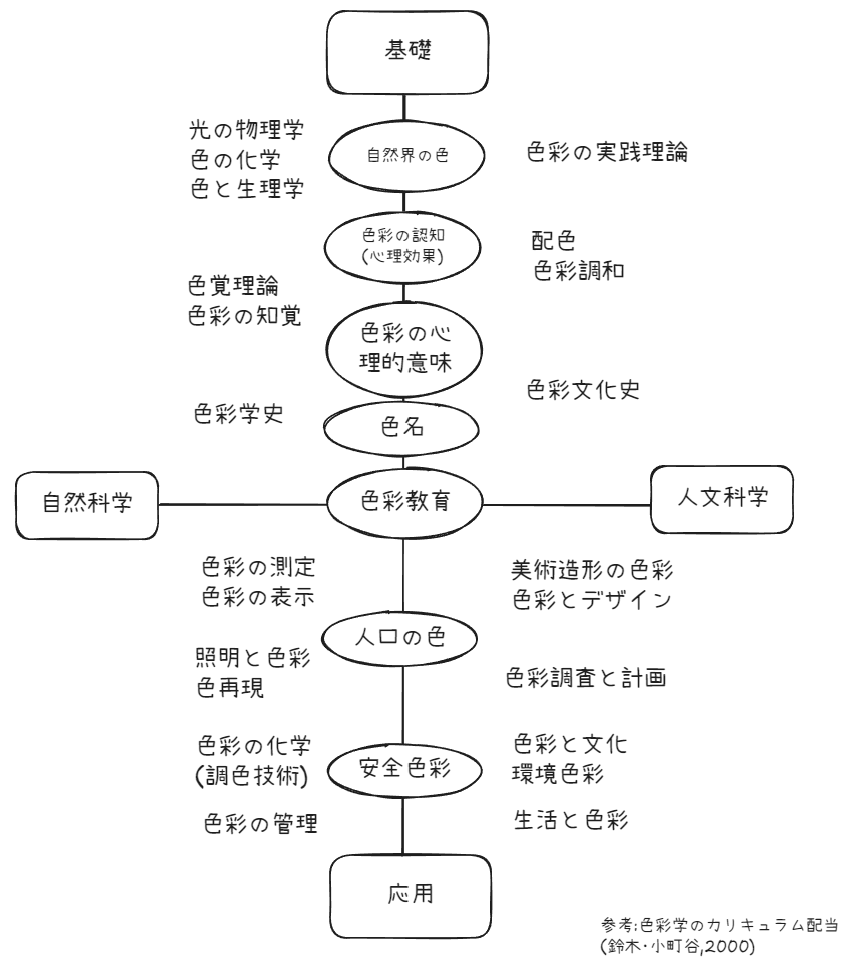

色彩学(英:Color Science):一般に、色の物理的性質・心理的影響・知覚・応用を体系的に研究する学問分野のこと。

色を理解することで視覚的・心理的・文化的効果を意図的に操作できる能力を身につけることをこの動画シリーズでは目指す。

光学の基礎知識

絵を描くために最低限の理系の知識はとりあえず頭にいれるべきか

物理学、生物学、化学といった(とくに文系には)難しく感じる知識は「絵を描く」という目的のために絶対に必要というわけではない。私も文系なので、正直とっつきにくい。しかし知識があったほうが「絵を描くための知識や技術」を理解しやすく、身につけやすいといえる。

なぜある場面である色を使ったほうがいいのか、ある光を演出したほうがいいのか、なぜそのほうが自然かといった現象への解像度(理解度)がぐっと上がるからである。参考書や絵師の言っていることへの理解度も上がり、自分で考える力もつく。単に色をスポイトで模倣するだけでは個性や美性は伸びていかないだろう。

もちろんセンスがある天才は目の前の景色を写し取るデッサンなどの過程でそうしたメカニズムを直観で察知し、身につけることも可能かもしれない(あるいは弛まぬ努力と共に)。彼らにとって言語化された知識はノイズとなり、むしろ邪魔になる可能性すらある。

しかしそうではない人は言語化された知識やテクニックのほうが向いているといえる。もちろん理論と実践の両方が必要であり、そのバランスが重要だと考える。絵を一種の錬金術、調合術だと考えると、理系の知識とすこし組み合わせやすくなるだろう。色の組み合わせによって美という黄金を生み出すためには、なんらかの法則を体系立てて理解したほうがいい場合もあると考える。

光とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

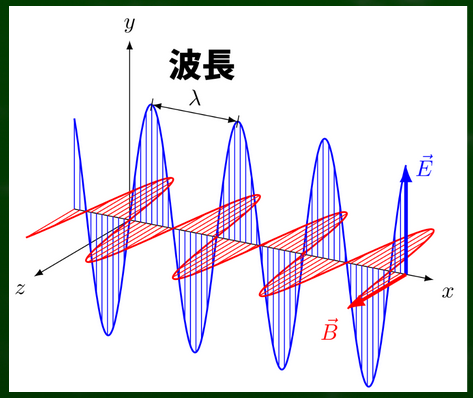

光(英:light):人間の目に見える電磁波のことであり、可視光とも表現される。波としての性質と粒子としての性質を併せ持っている。

電磁波(英:electromagnetic wave):電場と磁場が互いに振動しながら空間を伝わる波のこと。上下に揺れる電気の力と左右に揺れる磁気の力が互いに押し合いながら前に進んでいくらしい。

粒子や電磁波の詳細は即座には理解できないし、数式や現象のメカニズムを細かく学ぶ必要は必ずしもないとまずは考える。この動画シリーズでも扱わない。そもそもなぜ光を学ぶ必要があるのだろうか。

まず、色は光があってはじめて目にすることができるものである。光がまったくない暗闇で色は基本的に知覚されない(幻覚や夢を除く)。

次に問題になるのは、光は色の知覚にどのように関与しているかである。光の波長や吸収率、反射率などさまざまな「光のあり方」が「色のあり方」に関与しているのである。まずは「波長」について理解していこう。

波長とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

波長(英:wavelength, λ):電磁波の1つの山から次の山までの距離のこと。

電磁波の高さを「振り幅」といい、1秒間に波が繰り返される回数を「周波数」という。波の繰り返しが一回完了するのにかかる時間を「周期」という。

可視光線とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

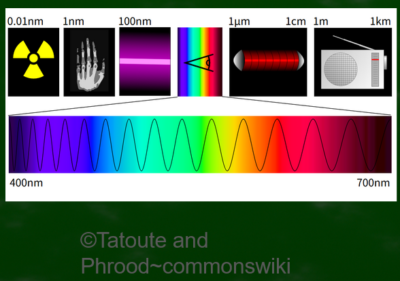

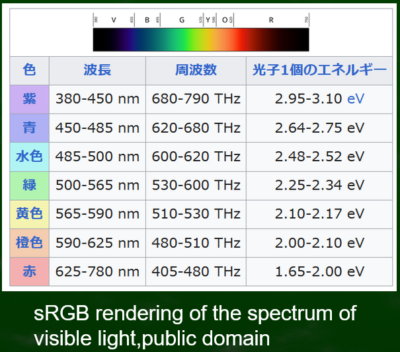

可視光線は人間の目に見える電磁波であり、その波長がおよそ380nmから780nmの範囲にあるという。nm(ナノメートル)というのは1ミリのおよそ100万分の1の短さである。

もちろん電磁波は可視光線以外にもある。たとえばガンマ線、X線、紫外線、電波、マイクロ波などさまざまな電磁波は目に見えない。0.01nmから1kmもある範囲で、人間の眼に見えるのはほんのごくわずかな範囲なのである。

可視光線はさまざまな光源から発せられる電磁波であり、最も代表的な光源が「太陽」である。基本的に太陽の光は様々な波長が(均等に)混じり合った状態であり、白色に近い。

1666年に物理学者のニュートンがプリズムを使って白色光を屈折率が小さい赤から屈折率が低い紫まで光を分けて観察した実験が知られている。こうして分光された純粋な光を「スペクトル」という。

可視光の範囲の波長はよく七色に便宜的に分けられることがある。

国や文化によって区別は異なるが、日本では波長が短い側から順に、紫色、青色、水色、緑色、黄色、橙色、赤色となるという。

長波長域、中波長域、短波長域の違いとは

それぞれの波長域を「長波長域」、「中波長域」、「短波長域」に分類することがある。

長波長域はおよそ780~600nmであり、赤色や橙色である。屈折率は小さく、回折はしやすく、散乱はしにくい。中波長域は600~500nmであり、黄色や緑である。明るさを最も人間が感じやすい範囲である。短波長域は500~380nmであり、青や紫である。屈折率は大きく、回折はしにくく、散乱はしやすいという。

赤外線、紫外線とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

赤外線(英:Infrared, IR):可視光線より波長が長く、人間の目には見えない電磁波のこと。

波長範囲はおよそ780〜1mm。リモコン、赤外線カメラ、通信などに利用されている。たとえば遠赤外線は特に熱を感じさせやすく、床暖房などに用いられている。

紫外線(英:ultraviolet, UV):可視光より波長が短く、人間の目には見えない電磁波のこと。

波長範囲はおよそ10~380nm。日焼けや殺菌などに使用されることがある。

赤外線よりも長い波長には電波などが、紫外線よりも短い波長にはX線やガンマ線がある。電波はWi-Fiなどの通信やテレビの放送に用いられ、X線やガンマ線は医療などに用いられている。

分光分布

分光分布とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

分光分布(英:spectral distribution):光源から出る光を波長ごとに分けて、その強度(光の量や輝度)を測定し、波長ごとの強度の関係を示したもの。

太陽光・白熱灯・LED・蛍光灯・炎など、光源ごとの特性を定量的に比較する際に使われるという。たとえば太陽光にはどのような色がどれくらいの配分で混ざり合っているかを知ることができる。

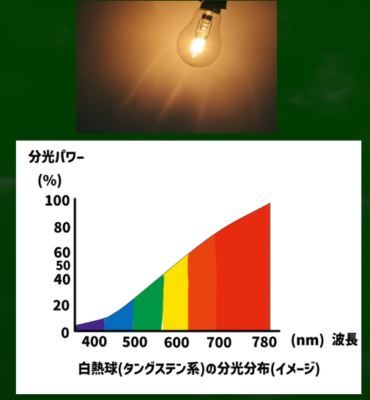

白熱電球の分光分布

白熱電球はトーマス・エジソンが炭素を発光させて実用的な電球を開発したことで知られるものである。

代表的なタングステン電球は「黄色っぽい光」である。ただし、2010年代からは寿命が長く消費電力が小さいLED電球への置き換えが進んでいったという。LED電球は白色の光も黄色の光も両方の表現が可能である。車のライトなどで使われるハロゲン電球はタングステン電球よりは白色に近い。

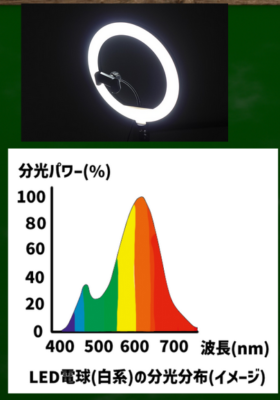

LED電球(白色)の分光分布

こちらは各家庭で一般的な白色のLED電球の分光分布のイメージ図である。

いわゆる部屋の明かりはこのような色が多い。家庭によってはあえて黄色っぽいLED電気球を利用することもあるだろう。

飲食店では料理を美味しく見せるために黄色い光を、塾やオフィスなどでは集中させるために白い光を基本的に使用するそうだ。蛍光灯なども利用される場合があったが、現在では基本的にLED電球が主流となっている(蛍光灯や白熱電球は基本的に生産が終了している)。時代ごとに光の表現をする場合にポイントになるかもしれない。

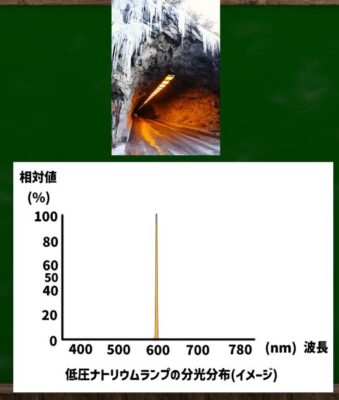

ナトリウムランプの分光分布

トンネル内の道路照明などではナトリウムランプが使用されているという。

特定の波長(589nm,589.6nm)しか発生しないオレンジ色の光であり、エネルギー効率がきわめて高いという。虫が寄り付きにくい、視認性が高いなどのメリットがある(ただし青色は見えにくくなる)。現在ではナトリウムランプもまたLED電球に置き換えられつつあるという。※ただし、一般道路では低圧よりも高圧ランプのほうが使用されており、色の認識がより可能になる。

その他にも光源として「ネオンガス」を用いるさまざまな色のネオンランプがある。ただし、最近では「発光ダイオード」に取って代わられてきているという。小物では時計などのバックライトにシート状の消費電力が低い「ELランプ」が用いられている。

光の反射・吸収・透過・物体色

分光分布に関連する反射・吸収・透過をそれぞれまずは定義していく。

物体の反射率とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

物体の反射率(英:reflectance):物体表面に入射した光のうち、物体表面で跳ね返される光の割合のこと。言い換えれば、光が物体に吸収されず、方向を変えて外に戻る現象のこと。

たとえば白色の紙はほとんどの可視光を反射する高反射率(低吸収率)の性質があるが、黒色の紙はほとんどの可視光を反射しない低反射率(高吸収率)の性質がある。

物体の吸収率とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

物体の吸収率(英:absorbance):物体に入射した光のうち、物体内部で熱や他のエネルギーに変換されて外に出てこない光の割合のこと。

光が物質内の分子や電子に吸収されることで熱などに変換されるという。例えば青い紙は赤や

緑の波長の光を吸収し(反射せず)、青の波長の光を吸収しない(反射する)。

物体の透過率とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

物体の透過率(英:transmittance):物体に入射した光のうち、物体を通過して反対側に出てくる光の割合のこと

透明や半透明な物体で重要になる。たとえばガラス窓は可視光を9割以上通過し、ほとんどの光は反射・吸収されない。ほんのわずかな光がまんべんなく反射されるゆえにすこし白っぽく見えるのだといえる。

物体色とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

物体色(object color):物体そのものが持つ性質によって見える色であり、外から当たった光のうち、物体が反射・吸収・透過する波長の違いによって生じる色のこと。

細かい哲学的なことを省けば、基本的に人間が存在せずとも、ある物がどの光をどれほど反射するかといった性質は決まっている(人間の外部に存在する)。

たとえば林檎はある波長の光(たとえば約620〜700nm)をよく反射する物質なのである。もちろんそうした光の反射によって生じる色を何色と感じるか、どう感じるかは生理学的、心理学的な事象が関係している。色は物理学や生理学、心理学などが合わさった全体的な把握が必要になるといえる。

基本の色の分光反射率曲線

分光反射率曲線とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

分光反射率曲線:物体に入射した光のうち、波長ごとにどれくらい反射されるかを示したグラフのこと。

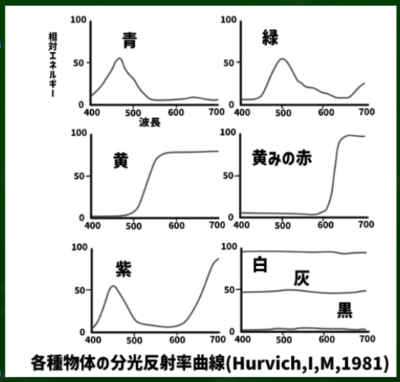

要するに、物体がどんな色の光をどれくらい跳ね返すかを波長ごとに線グラフにしたものである。色を肉眼の単なる印象ではなく、定量的なデータとして表現するために用いられる。今回は基本の6色の有彩色(RGB,CMY)に加え白、黒、灰色の無彩色を扱う。

書籍やサイトによって、それぞれが思い浮かべる赤や青、緑の扱いが異なるので混乱する。そもそも「青」といっても何万種類もあり、いったいどの「青」を基礎に置いているのか不明瞭である。特にウェブの情報は出典や根拠が無い場合がほとんどなので、信用していいかわからない。今回はウェブの場合は都外川八恵さんの表を参考に図を構成してある。しかしこの図は出典がないため、最後に書籍による図も併記した。

※今回はあまり微細な違いにこだわらずに、長波長がいちばん反射しているかどうかなどの大まかな違いでそれぞれの色を理解したいと考える。

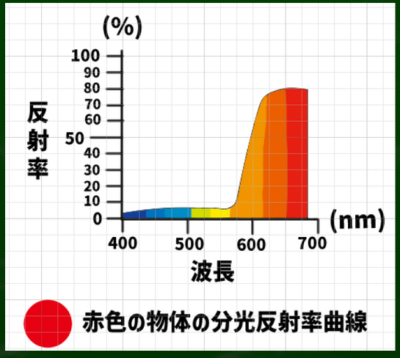

典型的な赤色の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的な赤色の物体の分光反射率曲線である(グラフで塗られている色はだいたいのイメージ)。

長波長の光をよく反射し、短波長の光をよく吸収しているという点がポイント。

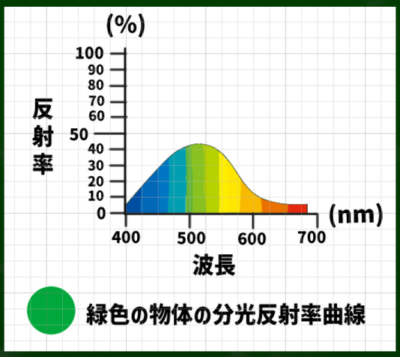

典型的な緑色の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的な緑色の物体の分光反射率曲線である。

中波長の光をよく反射しているという点がポイント。

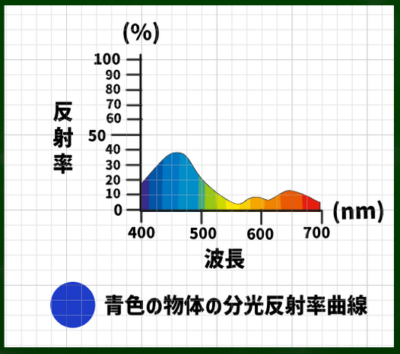

典型的な青色の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的な青色の物体の分光反射率曲線である。

短波長の光をよく反射しているという点がポイント。

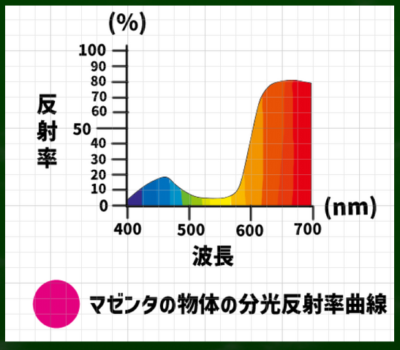

典型的なマゼンタ(赤紫色)の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的なマゼンタ(赤紫)の物体の分光反射率曲線である。

長波長だけではなく、短波長の光も弱いピークがあるという点がポイントである(赤色との違いでもある)。

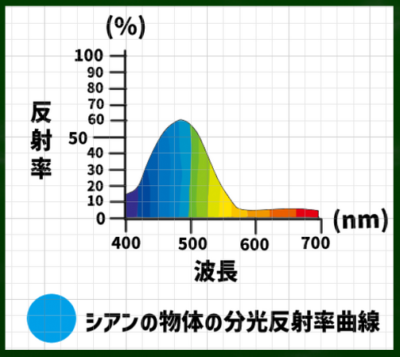

典型的なシアン(青緑色)の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的なシアン(青緑)の物体の分光反射率曲線である。

青とシアンは似ているが、最高反射率の最大値がシアンのほうが大きいという点がポイント。

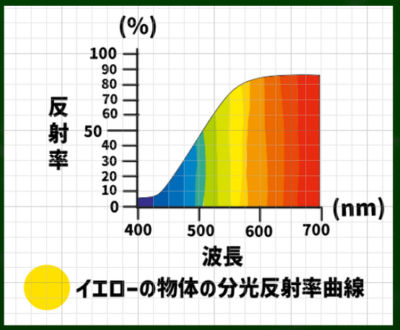

典型的なイエロー(黄色)の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的なイエロー(黄色)の物体の分光反射率曲線である。

黄色は中波長と長波長の反射率が高いという点がポイントである。

典型的な白色の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的な白色の物体の分光反射率曲線である。

全ての波長域をまんべんなく平坦に、高く反射することに特徴がある。

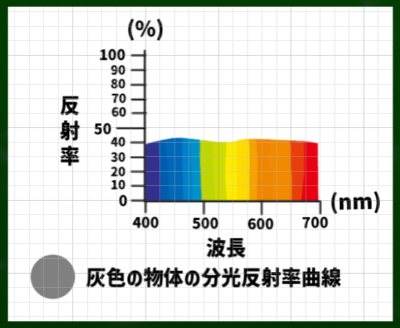

典型的な灰色の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的な灰色の物体の分光反射率曲線である。

全ての波長域をまんべんなく平坦に、中くらいに反射することに特徴がある。

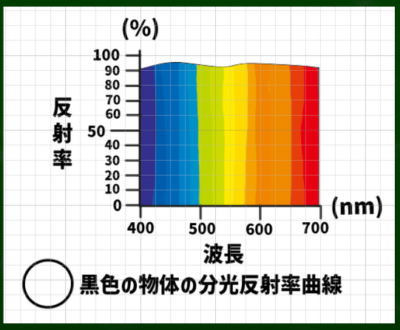

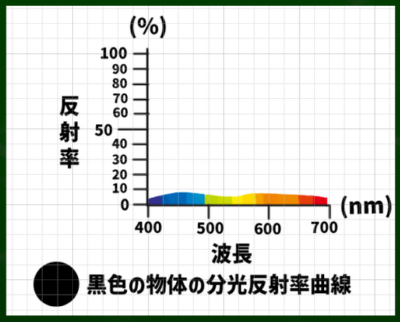

典型的な黒色の物体の分光反射率曲線の図

こちらは典型的な黒色の物体の分光反射率曲線である。

全ての波長域をまんべんなく平坦に、低く反射することに特徴がある。全く反射しない黒色はすくなくとも自然界には存在しない。人工的に作られた塗料であるベンタブラックなどは反射率が0.035%ほど。さらに黒い物質もあるらしいが、いずれにせよ0ではない。白色も同様に最高でも98%程度である。

その他のグラフ

こちらは色彩検定の書籍を参考に作成した反射率の図である。先程のグラフと微妙に違うことがわかる。

こちらは千々岩英彰さんが「色彩学概説」で引用している分光反射率曲線である。

こちらも別のグラフとは微妙に違う。とはいえ、典型的な特徴は類似している。絵の具のメーカーの青色がそれぞれ違うのとも似ているかもしれない。

光による色覚の例

スペクトルとはなにか、意味、定義、色との関係をわかりやすく解説

それぞれの表現の詳細は色彩学の応用や、ライティング(光と陰影)の基礎で触れていく予定である。今回はざっと概略を見るだけにする。たとえば虹を描くときに、「スペクトル」という概念を知っていれば役立つかもしれない。

スペクトル(英:spectrum):光の波長ごとに分解された成分によって知覚される色のこと

単一波長の光(モノクロマティック光)が網膜の錐体細胞に作用することで生じる、純粋な色覚の一種である。

虹も同じような原理だが、プリズムによる純粋な分光よりも鮮明な色ではないという。

虹は空中の水滴によって分光されるが、その分光が不完全だからである。

薄膜干渉とはなにか、意味、定義、色との関係をわかりやすく解説

薄膜干渉(英:thin-film interference:厚さが光の波長程度の薄い膜で、膜の表面で反射した光と、膜の底面を通って反射してきた光が互いに重なり合い、強め合ったり弱め合ったりして生じる干渉現象のこと。

微粒子障害とはなにか、意味、定義、色との関係をわかりやすく解説

微粒子障害(英:aerosol scattering effect):空気中の微細な粒子(チリや水蒸気、空気分子など)によって光が散乱・反射され、色が変化して知覚される現象。

この現象によって青空や紫がかった煙、赤い夕陽などの色の現れ方が生じる。

光の回折とはなにか、意味、定義、色との関係をわかりやすく解説

光の回折(英:diffraction,かいせつ):光が障害物や微細な構造に当たったとき、波の性質によってまっすぐ進まずに広がったり、干渉し合う現象。この結果、光が波長ごとに分かれて見えることがある。

自然界では、真珠貝の内側や蝶の翅、孔雀の羽などに現れる玉虫色や虹色の光沢として観察されるという。

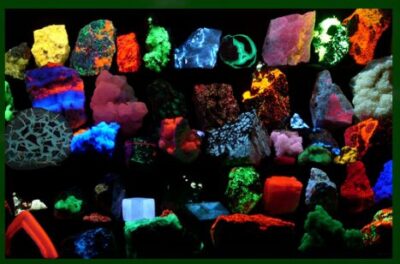

蛍光・燐光とはなにか、意味、定義、色との関係をわかりやすく解説

蛍光(英:fluorescence,けいこう):ある物質に紫外線や青紫色などの短波長の光を当てたときに、その光を吸収してすぐにより長い波長の可視光を放出する現象のこと。

蛍光ペンのインク、紫外線を当てると光る鉱物など。※虫である蛍の光は自ら発光する生物発光であり、蛍光ではないことに注意。

燐光(英:phosphorescence,りんこう):一度光を吸収した物質が、その後もしばらく時間をかけて光を放ち続ける現象を指す。

蛍光と似ているが、蛍光は励起光(れいきこう,物質に吸収されて発光のきっかけをつくる光)を止めるとすぐ消えるのに対して、燐光は励起光を止めても数秒〜数時間、場合によってはもっと長く光が残るという違いがある。

次回の予定

おそらく、眼の働きの基礎(生物学)について扱う予定。

※チャンネル登録をしていただけるとモチベが上がり更新頻度が上がるかもしれません!協力よろしくお願いします!

参考文献

基礎本

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

ベティ・エドワーズ 「色彩・配色・混色: 美しい配色と混色のテクニックをマスターする」

・初心者にもわかりやすい平明な言葉で説明されており、ドローイングとの関わりを特に重視している書籍。初心者ならこれを買っておけば間違いない。

千々岩 英彰「色彩学概説」

・初心者にはわかりにくい難しい言葉で説明されているが、科学的な説明であり、体系的で網羅的な説明がされている良書。ドローイングのためという限定的な目的ではないが、色彩学を単なるハウツーではなく学問として学びたい人には必須の本であると言える。

上級者向け

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

ジェームス・ガーニー「カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方~」

・色彩学の基礎を一通り理解したうえで、美しい絵や個性的な絵、限定的な絵をよりもっと上達させたい人に向いている。色の扱いだけではなく、光の扱いにも言及されている有名な書籍である。この記事シリーズでは、この書籍の理解を中間的な目標として目指している。

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

ジョセフ・アルバース「配色の設計 ―色の知覚と相互作用 Interaction of Color」

理論の説明ではなく、実践に特化した本。まずは塗ったり、見たり、触ったりして覚えるという手法をとっている。私の記事シリーズとは方向性が違うが、しかし絵を描く人にとっては良書だといえる。

「色彩用語事典」

・あったら便利だろう。とはいえ、現代ではネットで探したほうが早いかもしれない。

使用している汎用書籍

「対策色彩検定カラ-コ-ディネ-タ-検定 (2級・3級)」,新紀元社

「対策色彩検定カラ-コ-ディネ-タ-検定 (2級・3級)」,新紀元社

小林嗣幸「理・美容の造形と色彩」

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。